2025年10月14日(火)、当法人代表理事の秋山と事業コーディネーターの岡野が、福岡県にある「粕屋町まちづくり活動支援室」を訪問しました。

粕屋町まちづくり活動支援室は、2025年1月からNPO法人とねりこが運営を担う新体制でスタートされています。今回は、事業責任者の三島さとこさん、副責任者の白川香里さんにお話を伺い、両地域の市民活動の現状について活発な意見交換を行いました。

より身近で相談しやすい支援室へ

支援室は、粕屋町立生涯学習センター「サンレイクかすや」の中にあり、明るく開放的な雰囲気でした。

お話を伺うと、現在の運営体制になってから、相談者が気軽に中に入って話せるようなレイアウトに変更されたとのこと。実際にNPO活動の実践者でもあるスタッフの方々が、同じ活動者の目線で親身に相談に乗られており、地域の皆さんの頼れる拠点となっている様子が伝わってきました。

多様な主体が担う、粕屋町のまちづくり活動

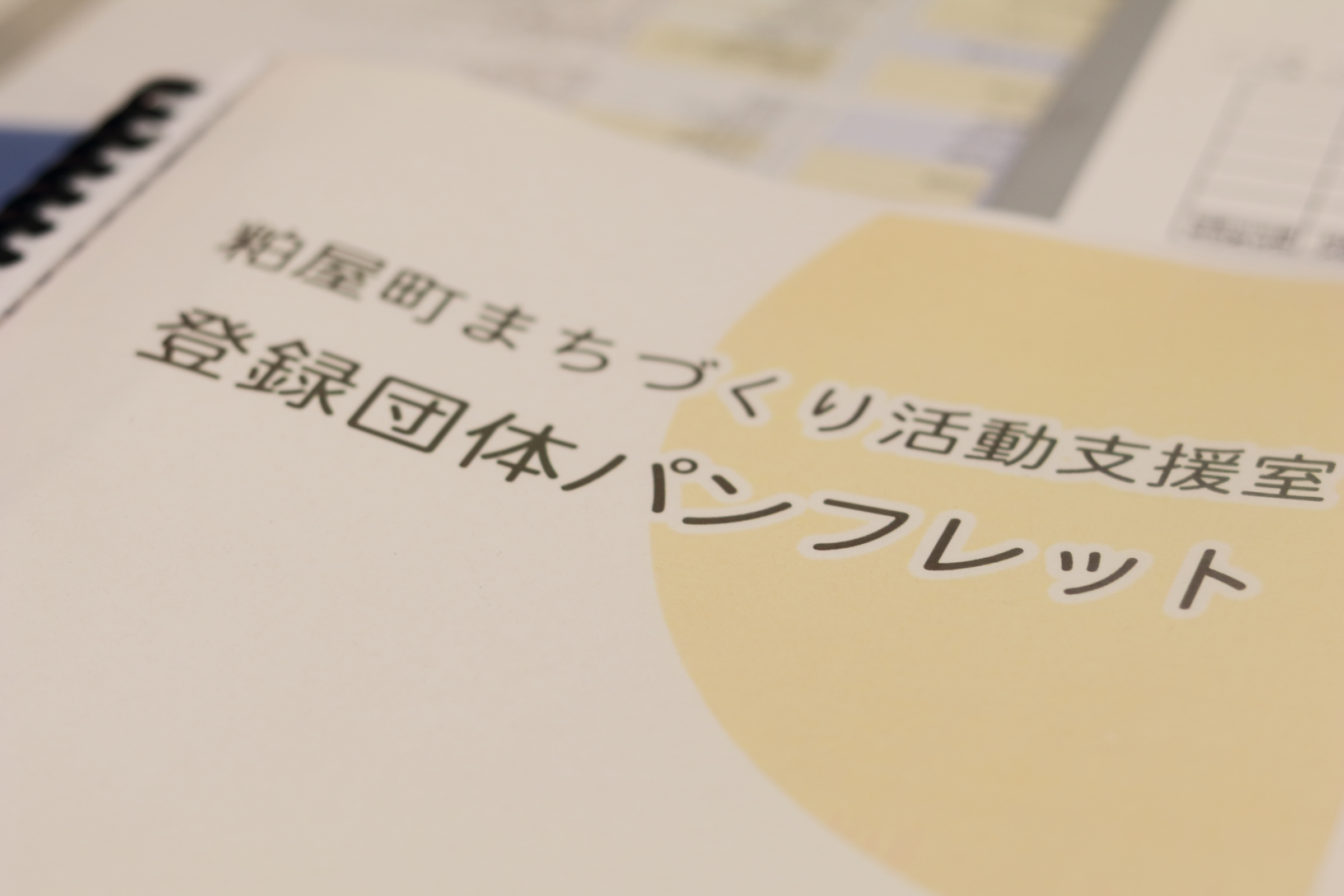

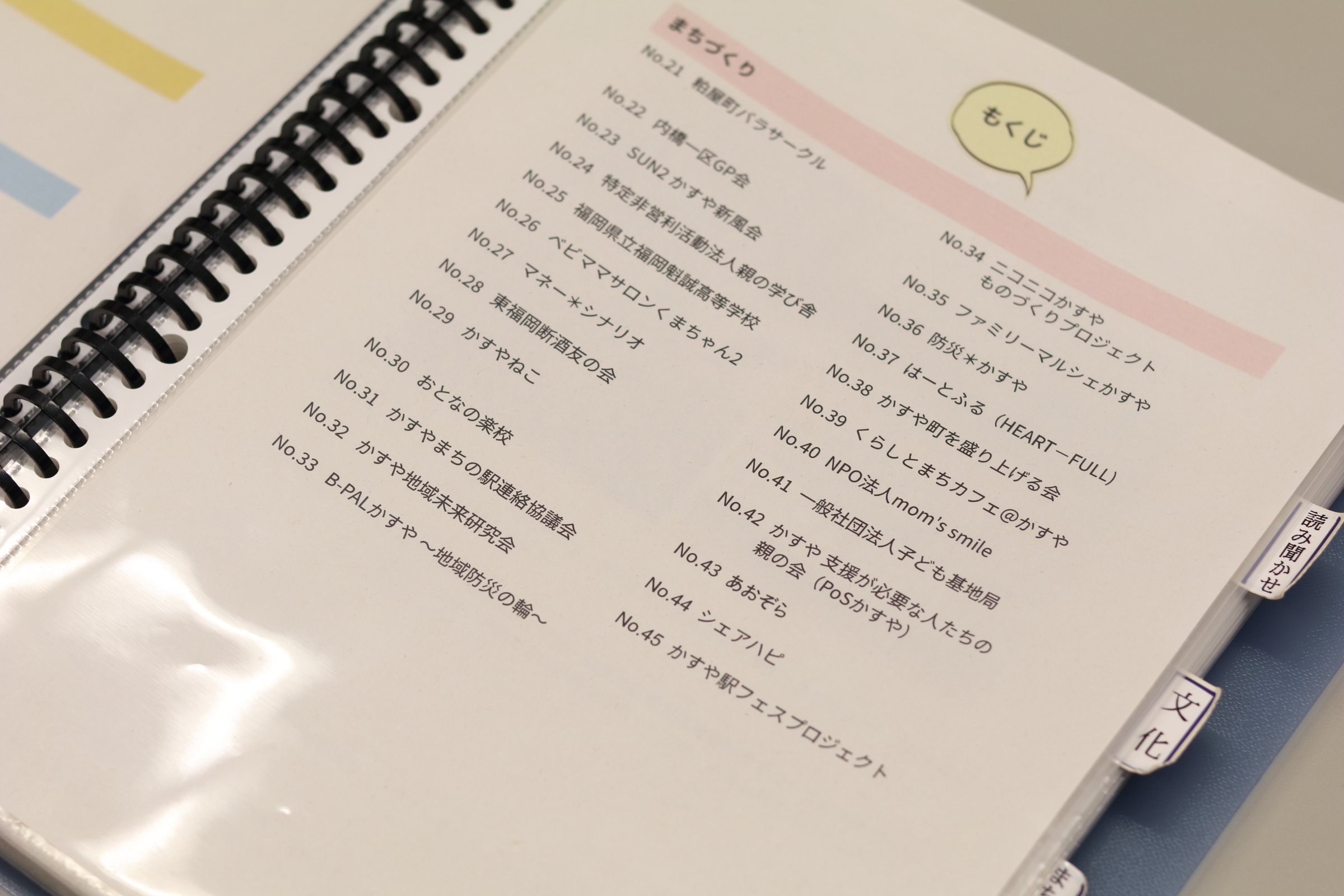

支援室の登録団体パンフレットには、現在45団体の活動が紹介されています。

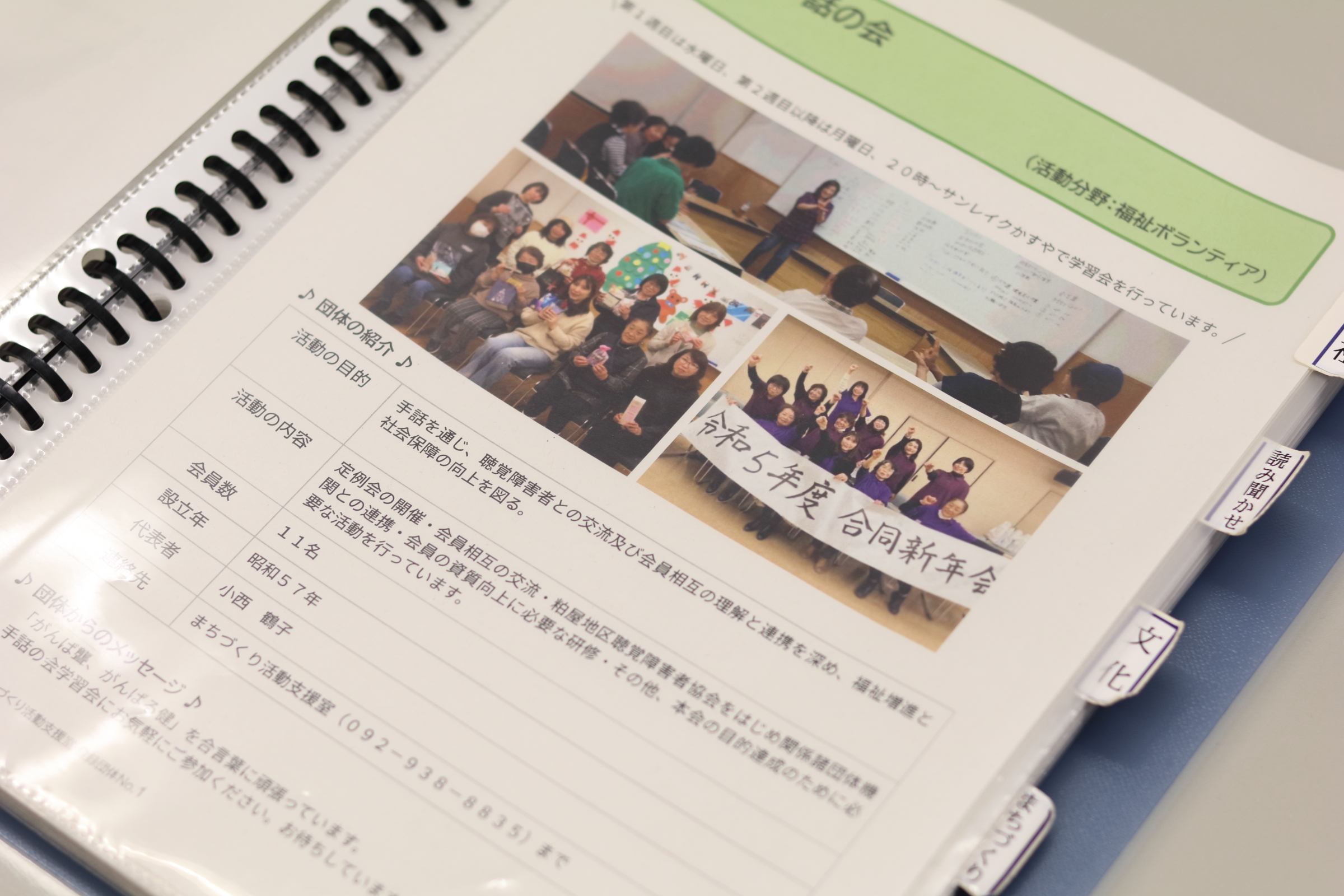

登録団体はNPO法人やボランティア団体に加え、地域貢献を目的とする企業や、ボランティアや課題研究で地域に関わる福岡魁誠高等学校なども名を連ねており、多様な主体がまちづくり活動に参加しています。

活動分野も「福祉」「文化」「まちづくり」と幅広く、太鼓や三味線といった伝統文化の継承から、バラ園の維持管理や栽培の普及を行うサークルによる町の美化、地域猫の保護活動まで、様々な取り組みが行われていることがわかります。

活発な意見交換

地域の変化と市民活動の「いま」

今回の訪問では、粕屋町での取り組みについて伺うと共に、佐賀での状況も共有しながら、市民活動が直面する現代的な課題について深く意見を交わしました。

粕屋町では、長らく活動する団体がある一方で、子ども食堂やフードパントリー、学習支援といった、より具体的なニーズに応える活動が新たに生まれているそうです。これは佐賀の状況とも共通しており、地域の課題に合わせて活動も変化・進化していることを改めて確認しました。

特に子ども食堂については、単に食事を提供するだけでなく、多世代の交流拠点や、地域の中で孤立しがちな家庭を見つけるきっかけの場としての重要な役割を担っています。一方で、運営の継続性や衛生管理、アレルギー対応といった課題もあり、これらは全国的なテーマとして支援のあり方を考えていく必要があると感じました。

意見交換の中では、私たちから佐賀の事例として、サプライチェーン全体で人権や環境への配慮が求められる昨今の潮流が、地域の町工場にも影響を与え始めている現状を共有しました。こうした企業の新たな課題に対し、NPOが持つ専門性を活かして連携することで、新しい協働の形が生まれる可能性についても話し合うことができ、大変有意義な時間となりました。

結びに

今回の訪問を通して、粕屋町の活気あるまちづくり活動の様子と、変化する地域のニーズに寄り添いながら活動を支える支援室の皆さんの情熱に触れることができました。

三島さん、白川さん、お忙しい中、貴重な機会をありがとうございました。今回の意見交換を糧に、私たちも佐賀の市民活動支援に一層力を入れていきたいと思います。今後のさらなる連携を楽しみにしております。