2025年11月14日、福岡市のアクロス福岡にて開催された「第55回九州ブロック社会教育研究大会福岡大会」の全体会・記念講演に、当法人代表理事の秋山が参加いたしました。

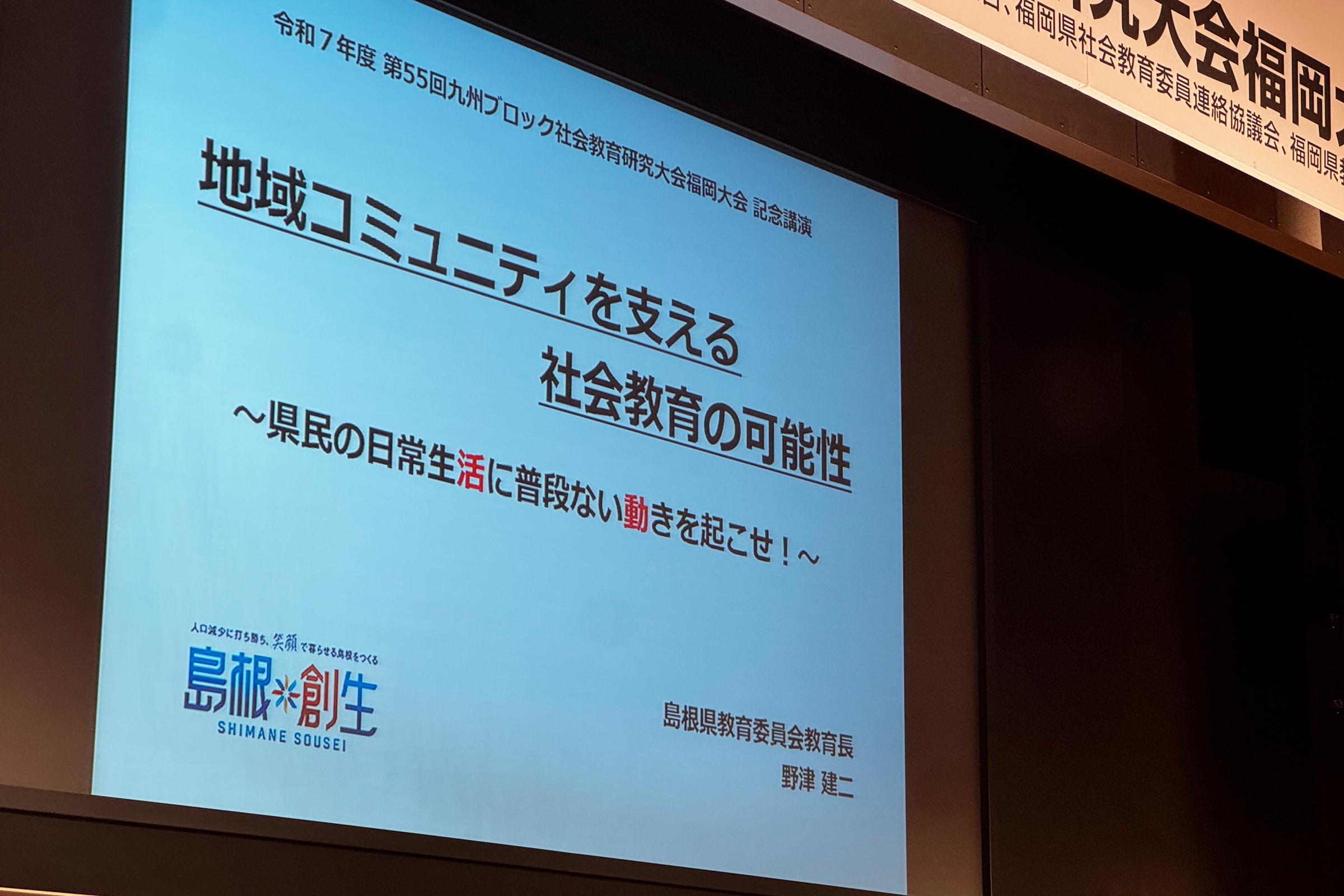

初日の分科会での活発な議論に続き、2日目は島根県教育委員会 教育長の野津健二氏による「地域コミュニティを支える社会教育の可能性」と題した記念講演が行われました。

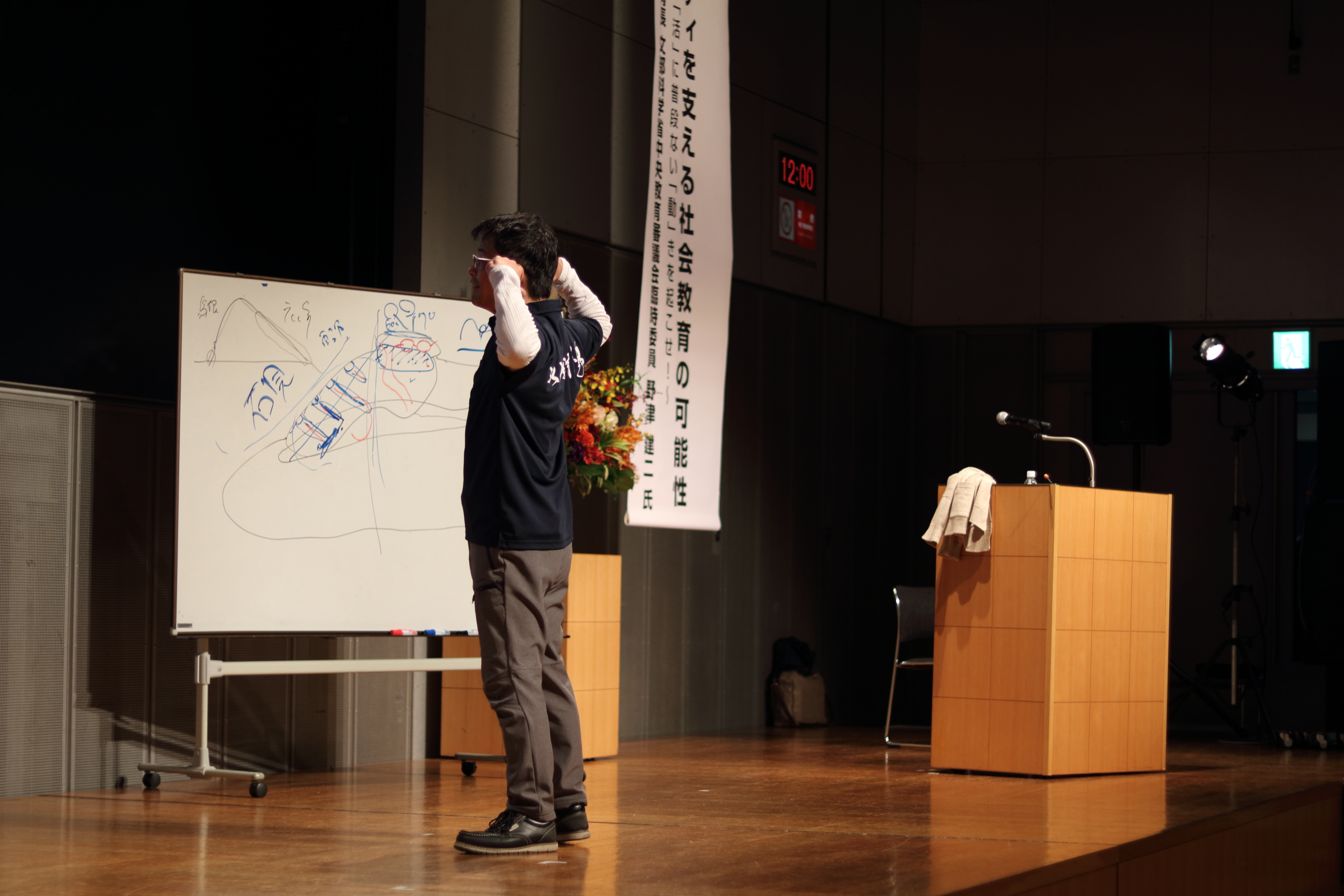

野津氏は、自らを「根っからの役人」、しかし「率直な物言いをする」と称し、時に会場の笑いを誘いながらも、その忌憚のない力強い語り口は社会教育の本質を鋭く突き、非常に腹落ちする内容でした。

記念講演ハイライト

島根県の実践から学ぶ

講演は、島根県が直面するリアルな課題の共有から始まり、それに対する社会教育の具体的なアプローチ、そしてその根底にある哲学へと展開されました。

1. 課題先進県・島根のリアルな現状

まず、島根県の地理的・人口的な現状がデータと共に共有されました。中国山地によって分断された地形は集落間の連携を阻み、河川沿いにコミュニティが点在する構造を生んでいます。人口はピーク時の1955年(昭和30年)から約29%も減少し、高齢化率は34.2%(2020年国勢調査)に達するなど、全国平均より20年早く人口減少と高齢化が進行しています。

野津氏は、この厳しい現状を悲観的に捉えるのではなく、日本の20年先をいく「課題先進県」と位置づけ、ここでの実践が未来の日本全体のモデルになりうると力強く述べられました。

2. 島根県の処方箋

「小さな拠点づくり」は社会教育から始まった

このような現状に対し、島根県が推進しているのが「小さな拠点づくり」です。これは、国土交通省が進める「コンパクトシティ」とは一線を画す考え方であり、都市機能を中心部に集約するものではありません。野津氏は、「(中山間地域で)中心部に移り住めと言われても、誰が田畑や家の面倒を見るのか」と現実的な問題を提起し、住み慣れた場所で暮らし続けるための仕組みの重要性を強調しました。

この「小さな拠点づくり」の出発点こそが、社会教育の実践でした。具体的には、人口2,000人程度の公民館エリアを基本単位とし、小学生から高齢者まで「ほぼ全住民」が参加する世代別ワークショップを開催。この初期段階に県の派遣社会教育主事が伴走支援し、住民の主体者意識とチーム感の醸成に寄与しました。住民自らが地域の未来像(ビジョン)を共有し、課題を洗い出すプロセスそのものが、社会教育の重要な実践となったのです。

3. 地域づくりのエンジン

「地域力」醸成プログラム

住民の主体性をさらに引き出すため、島根県では2007(平成19)年度から「実証!『地域力』醸成プログラム」を展開しました。これは、公民館が主体となり、住民自らが地域の課題解決プランを企画し、その実現可能性を競う「企画プレゼンテーション大会」です。

このプログラムの目的は、住民が自ら地域の課題を掘り下げ、解決に向けた主体的な学習・実践活動に結びつけていく力、すなわち「自治・自立の理念に基づく地域の底力=地域力」を醸成することにあります。選定された公民館には3年間で最大800千円の事業費が助成され、住民が主体となった多様な実践活動が県内各地で生まれています。

4. 実践を支える仕組み

人と組織の連携

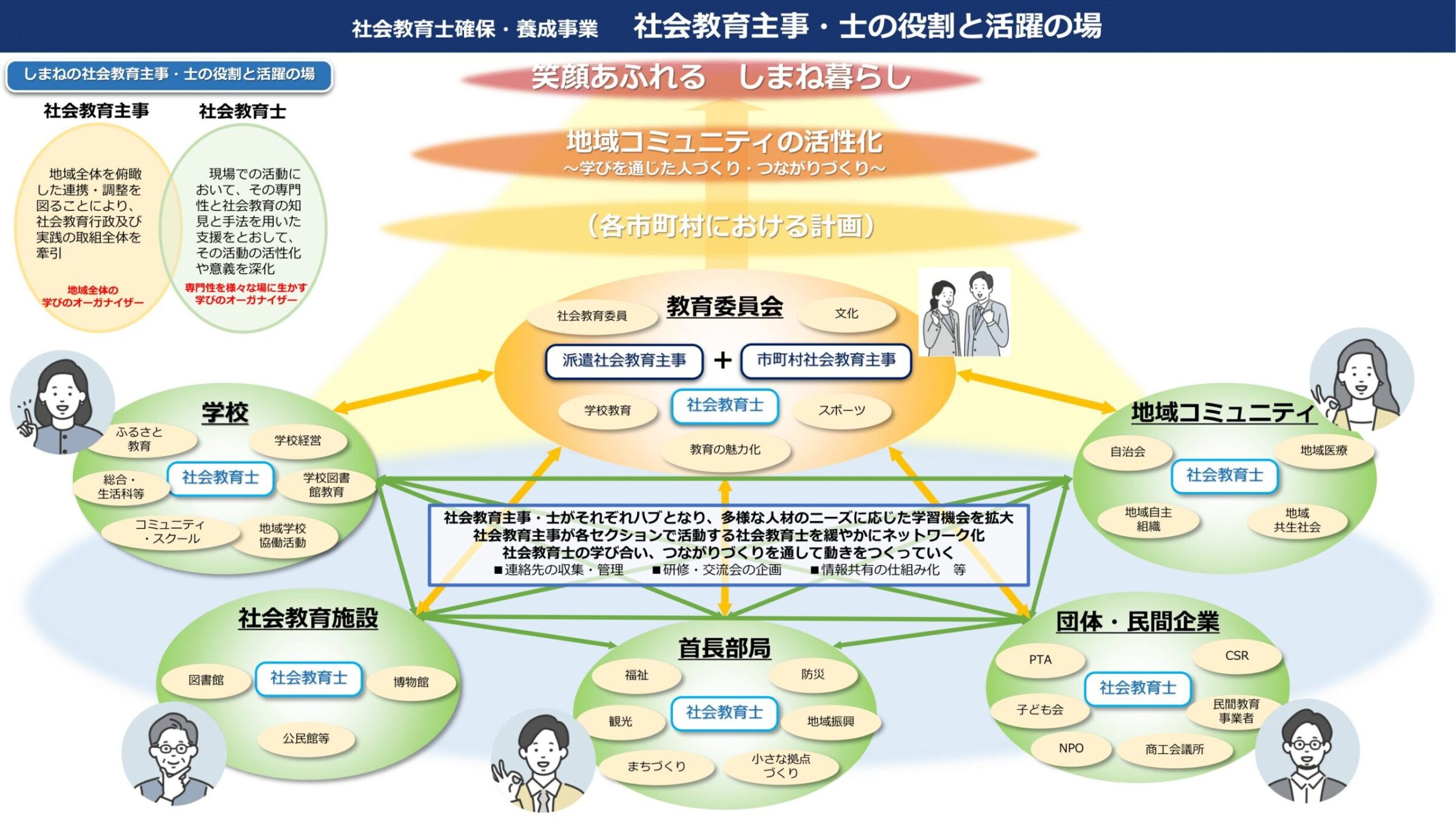

この一連の取り組みを支えているのが、島根県独自の社会教育推進体制です。

社会教育主事の配置と連携

全ての市町村に、県が派遣する教員出身の「派遣社会教育主事」を配置。彼らが市町村採用の社会教育主事とペアを組み、学校と地域の連携を強力に推進しています。

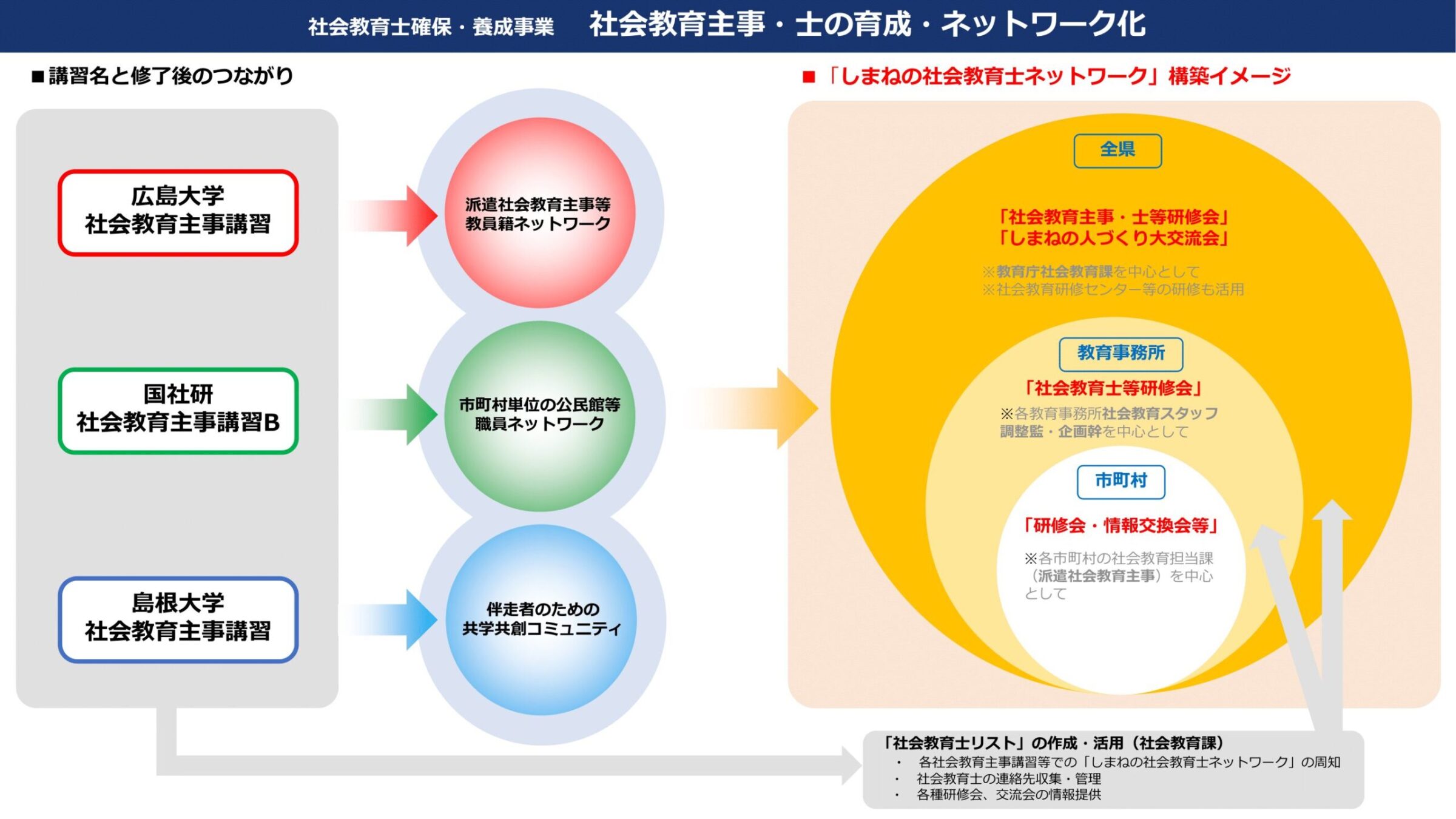

「しまねの社会教育士」ネットワーク

文部科学省の制度を活用し、県内ですでに252名(2023年度末時点)の「社会教育士」を養成。行政職員、教員、NPO職員、民間企業の社員など多様な人材が資格を取得しており、彼らがそれぞれの現場で「学びのオーガナイザー」として機能する緩やかなネットワークを構築しています。

知事部局との予算連携

「子育て支援」「中山間地域実践」など、知事部局が抱える行政課題と社会教育を結びつけた「特別枠」を設け、部局横断で予算を確保。これにより、社会教育が福祉や産業振興といった他分野の課題解決にも貢献するモデルを構築しています。

5. 結論としての哲学

「活動を起こせ!」と「満足のエネルギー」

講演の最後に、野津氏は自身の社会教育に対する信条の原点に立ち返り、その哲学を熱く語られました。それは、2011年に社会教育課長に就任した際、初日の朝礼で何を伝えるべきか10日間考え抜いた末に生まれた「活動を起こせ!(県民の日常生『活』に普段ない『動』きを起こせ!)」という力強いメッセージです。

これは、行政職員が動くのは「仕事」であり目的ではない、真の目的は「県民の生活が動いたかどうか」であるべきだという考え方です。行政や社会教育の役割は、県民の生活がより良くなるよう、彼らが自ら課題に気づき、今までと違う一歩を踏み出すきっかけを提供することにある、というメッセージが込められています。

では、お金も人もいない地域で、どうやってその「動き」を生み出すのか。野津氏は、唯一の無限のエネルギー源は「人」であり、その原動力が「満足のエネルギー」であると指摘しました。そして、このエネルギーが循環する仕組みを「社会教育のシステム」として、以下のように解説されました。

- 住民が活動し、成果を出すことで「達成感」を得る。

- 「やってよかった」という「満足感」が生まれる。

- しかし、同じことを繰り返すと満足度は低下するため、「もう少し良くしたい」という「向上心」が芽生える。

- この向上心が、新たな知識やスキルを求める「学び」の必要性を生む。

- ここで社会教育関係者が「アシスト」することで、住民は学び、より高いレベルでの活動が可能になり、さらに大きな達成感を得る。

このポジティブな循環こそが、地域を内側から動かす無限のエネルギーになると強調されました。

さらに、このシステムがなぜ地域振興に不可欠なのかを「暮らし」と「生きる」という2つの言葉で説明されました。

- 暮らし:買い物や交通といった日常生活の不便を解決すること。

- 生きる:将来にわたってその地域で存在し続けるために、世代をつないでいくこと。

社会教育は、この両方を実現するための手法であり、補助金に頼り切らない継続性や、人が人を育てる発展性を持つ、何よりも「人間くさい」アプローチであると述べられました。島根県が厳しい状況でも笑顔で暮らせる地域を維持できているのは、公民館という「拠点」と、そこで活動する「人」を大切に育ててきたからに他なりません。

結びに

野津氏の記念講演は、人口減少や高齢化といった厳しい課題に直面する地域において、社会教育がいかにして希望の光となりうるかを示す、力強く、そして温かいメッセージに満ちていました。特に、住民一人ひとりが持つ「満足のエネルギー」の循環こそが地域を内側から動かす原動力であるというお話は、私たち支援者が目指すべき方向性を明確にするものでした。

私たちの役割は、単に事業を行うだけでなく、住民の「やってみたい」という気持ちを「達成感」につなげ、その成功体験から生まれる「向上心」を「学び」へとアシストする、まさに「活動の起こし人」そのものであると再認識いたしました。

講演の最後に紹介された島根県のキーフレーズ「誰もが、誰かの、たからもの。」、そしてそれを教育の現場で捉え直した「誰もが、自分の、たからもの。」「自分は、誰かの、たからもの。」という言葉は、私たちが目指す、人と人とのつながりを大切にする共生社会の姿そのものです。

最後になりましたが、素晴らしいご講演をいただいた野津健二教育長、そして大会を運営された皆様、ご参加の皆様に心より感謝申し上げます。

お問い合わせ先

特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構

(CSO経営支援事業部)

- 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

- TEL:080-4282-8061(事業部用携帯)

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:cso.sprt@min-nano.org

- Facebook:https://fb.com/sagacso/

- Instagram:https://instagram.com/sagacso/