2025年11月7日(金)、「強くあたたかい組織・コミュニティづくりの全国アライアンス(つよあたアライアンス)」が主催する第10回ギャザリングがオンラインで開催されました。

今回のテーマは「協働について考える」。地域活動に欠かせない「協働」について、そのリアルな実態や工夫、悩みを共有し、多角的に掘り下げました。

当日は、当法人CSO経営支援事業部の岡野恵美と、特定非営利活動法人やまぐち県民ネット21理事の伊藤彰氏が登壇。それぞれの現場から見た「協働」のリアルな姿が語られました。

協働とは「目的ではない」

当法人・岡野が問う協働の本質

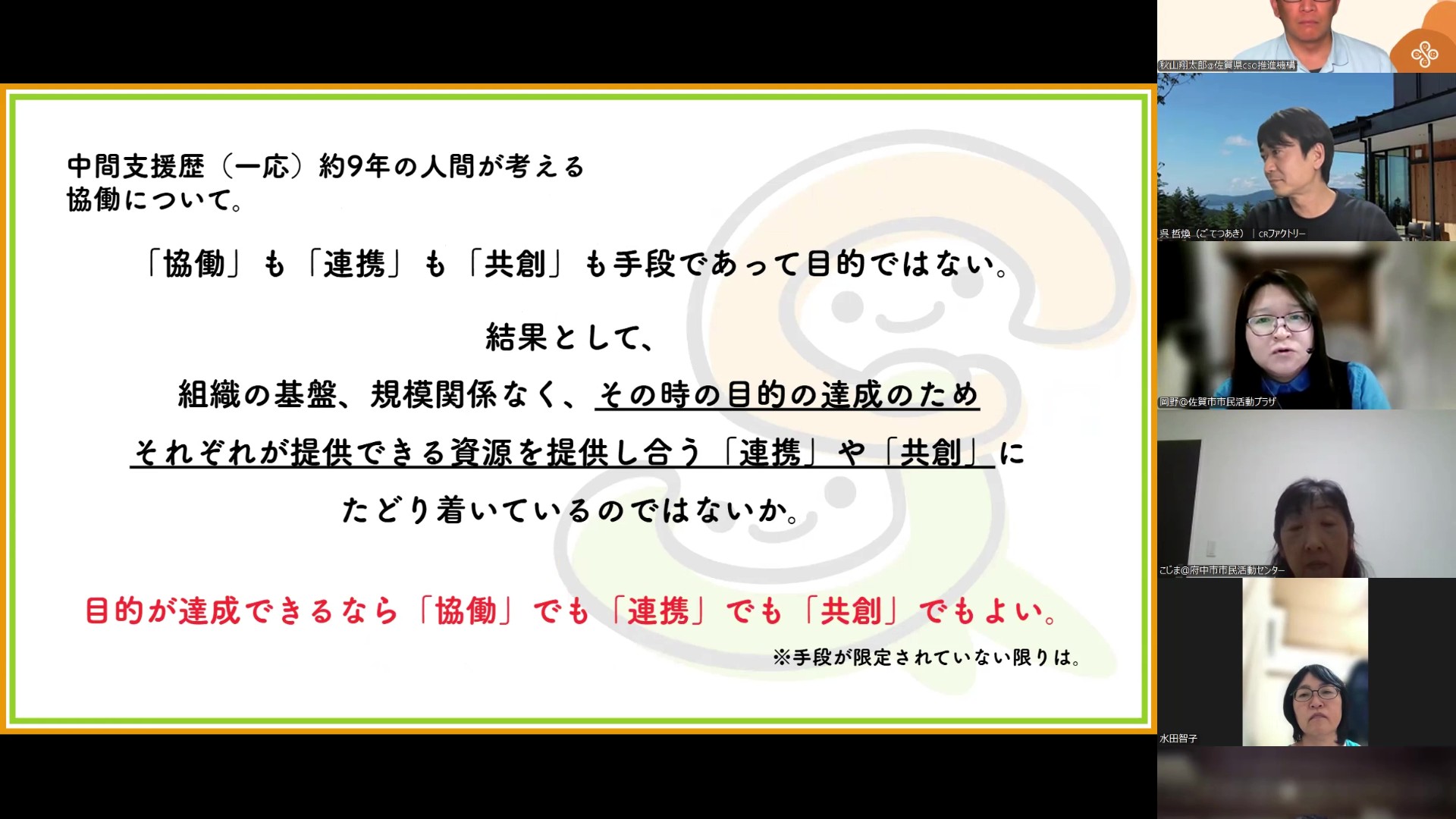

最初に登壇した当機構の岡野は「協働とは目的ではない。正直、しないですむに越したことはないこと。それが『協働』。」という、核心を突くメッセージからプレゼンテーションを開始しました。

協働を成功に導く2つの重要ポイント

岡野は、佐賀市の「参加と協働をすすめる指針(PDF)」を引用し、協働を成功に導く特に重要なポイントとして以下の2点を挙げました。

自主性や主体性を認め合うこと

異なる組織同士が「違うことを認め合い受け入れることから『協働』は始まります」と語り、まずは「相手を知る」労力の必要性を説きました。

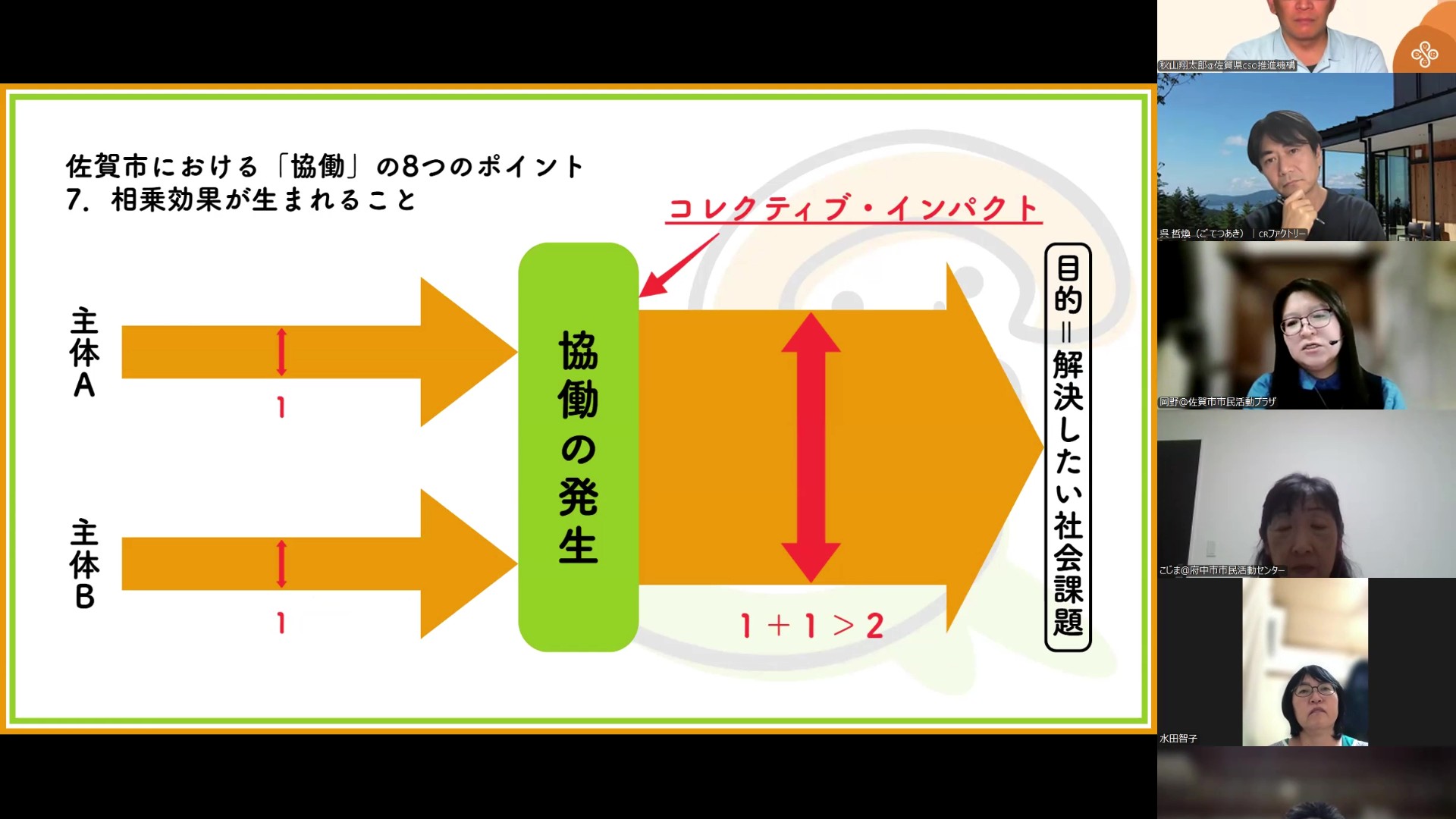

相乗効果が生まれること

協働は「1+1>2」を目指すものであり、「『大山鳴動して鼠一匹』にならないという期待」、すなわち「コレクティブ・インパクト」への期待であると表現しました。

「連携」「協働」「共創」その違いとは?

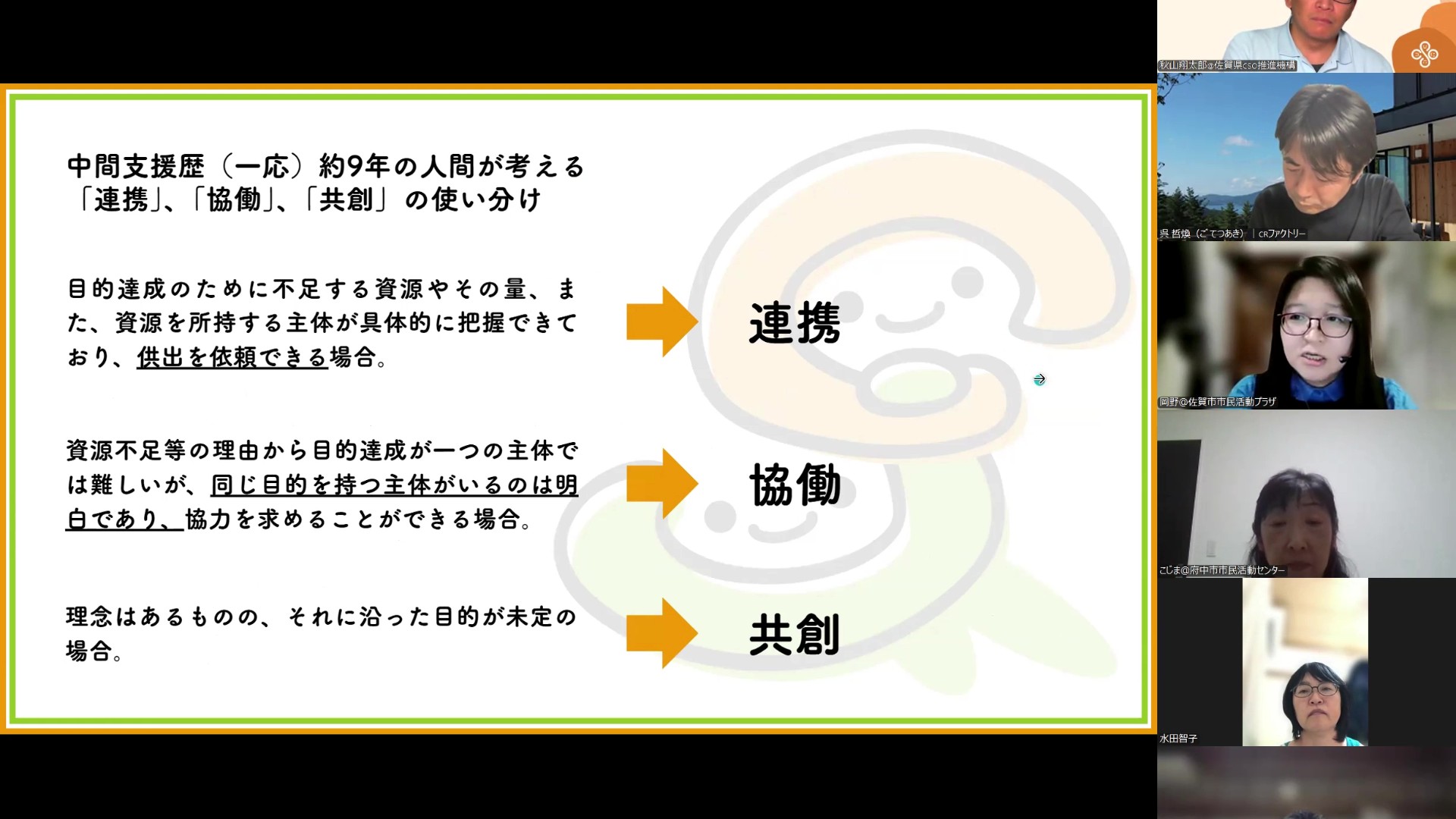

さらに、当法人の20周年パーティという架空の例題を用い、「連携」「協働」「共創」の違いを明快に解説。資源提供のみの「連携」、企画段階から関わる「協働」、目的設定から共に行う「共創」と、関与の深さによって言葉が使い分けられることを示しました。

最後に、協働事例の在り処は「コミュニティ」にあると断言。支援者が見る「事例」と当事者の「当たり前」のギャップに触れ、「自らの足で課題を探り、解決の方法を考える支援が必要」と締めくくりました。

協働の現在地と新たな観点

伊藤氏が示す次の一手

続いて、やまぐち県民ネット21の伊藤彰氏が登壇。「協働ファシリテート」の視点から、山口県での実践を交えて協働の新たな可能性を語りました。

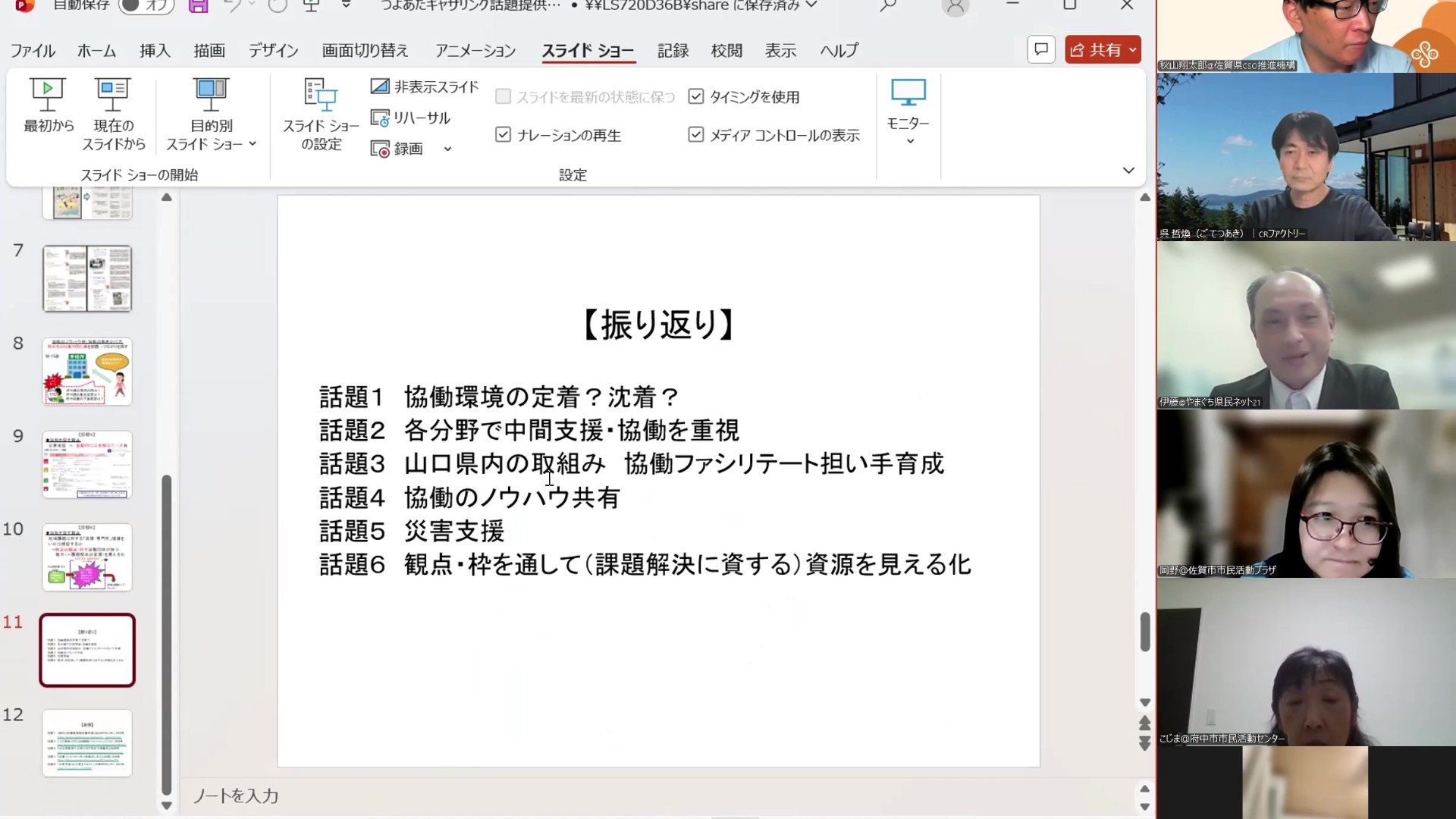

協働環境の「定着」と「沈着」

伊藤氏はまず、岡山NPOセンターの「第6回協働環境調査報告書」を引用し、「協働という言葉は20年ほど前からあるが、最近は熱が感じられない」という全国的な傾向を指摘。協働の制度や仕組みは「定着」したものの、活用度は停滞し「沈着」しているのではないかと問題を提起しました。

一方で、各省庁レベルでは分野を横断した「中間支援」や「協働」が重視されているという二面性も示し、協働の必要性自体は失われていないことを強調しました。

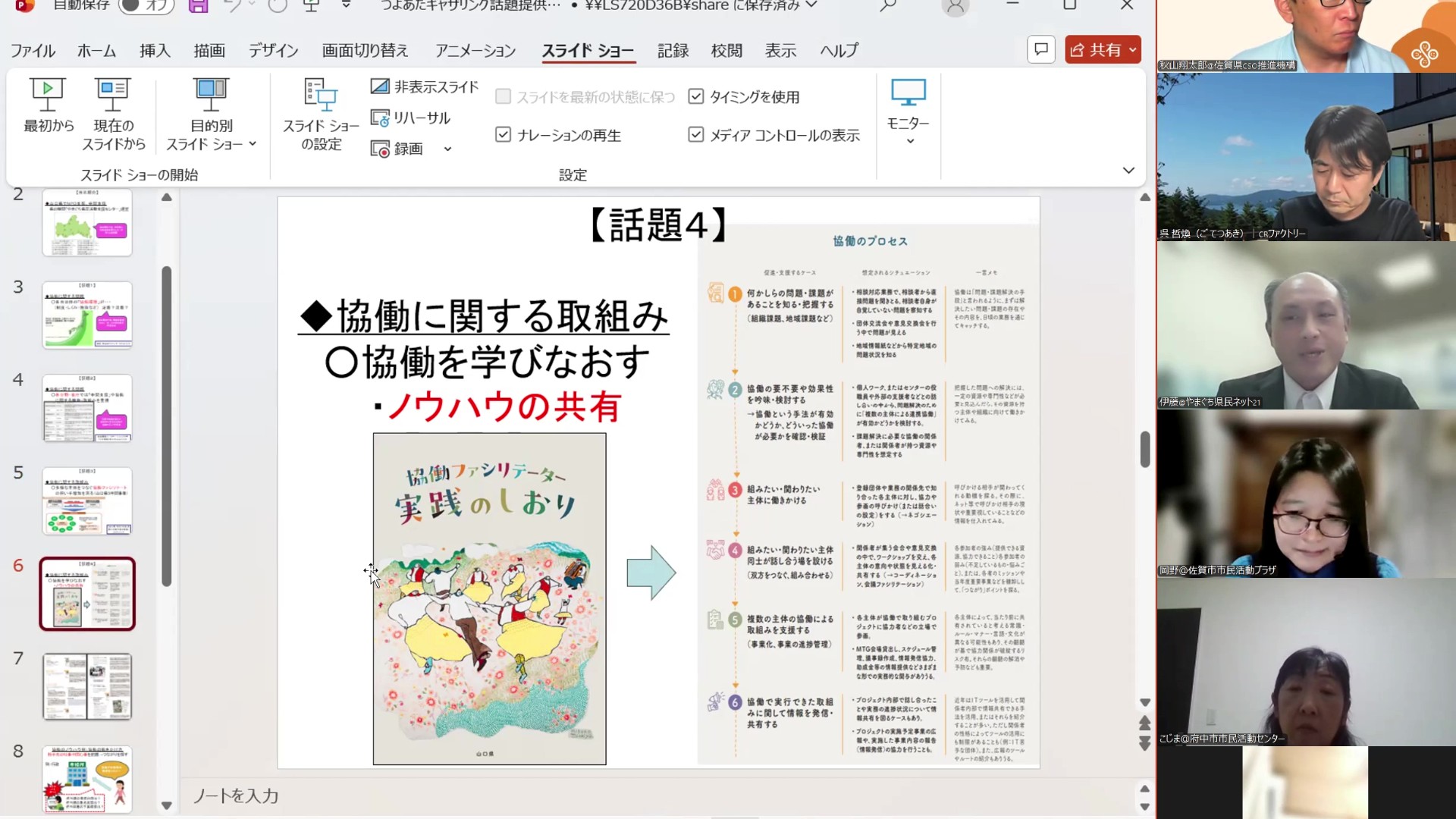

協働を「学びなおす」―山口県の取り組み

このような状況を踏まえ、山口県では「協働ファシリテーター実践のしおり(PDF)」を作成し、協働のノウハウを共有する取り組みを行っていると紹介しました。

冊子では、単なる概念整理にとどまらず、協働を仕掛ける際の具体的なプロセスを重視。例えば、行政に協働を提案する際には、単に熱意を伝えるだけでなく、「相手の重点施策や予算概要などを事前に調べ、すり合わせる形で提案する」ことの重要性を説きました。

新たな協働の芽を見つける「観点」

伊藤氏が最も力を込めて語ったのが、「特定の観点・枠で活動団体が持つ能力を見える化する」というアプローチです。

その一例として「災害支援」を挙げました。災害支援には発災直後から復興期まで多様なフェーズがあり、様々な生活課題が生まれます。例えば、普段は子育て支援を行っている団体が、避難所における子どものケアという専門性を発揮できるかもしれません。

さらに具体的な例として、中山間地域で循環型農業を研究する団体が、「災害時の避難所におけるトイレの匂いを緩和する」という専門性を持っていることがワークショップで明らかになったエピソードを紹介。「災害支援」という特定の「観点(枠)」を通すことで、普段は見過ごされがちな団体の潜在的な能力や専門性が「資源」として見える化され、新たな協働のきっかけが生まれると語りました。

現場の声が交差する

全体共有セッション

両氏の発表を受け、参加者全員での全体共有セッションでは、それぞれの現場での実感や課題が共有され、協働の多面性がより一層浮き彫りになりました。

議論の中では、「結果的に課題が解決すれば、後から『協働だったね』と言えれば良い」という柔軟な考え方と、「一方で『協働』という形や制度があるからこそ動ける場面もある」という意図的な協働の重要性の両面が語られました。

また、行政職員の参加者からは、行政が関わる協働には「仕様書ありき」「民間からの提案」「企画段階からの共創」という3つのパターンがあるが、最後の「企画段階からの共創」は事例が少ないというリアルな実態が共有されました。

こうした「意図的な協働」の難しさに対し、「猫のためなら、みんなの心が一つになる」という地域猫活動の例えや、「シャッター商店街のマルシェという魅力的なイベントに、市民活動団体も参加することで、お互いの目的を達成できた」という事例は、大きな示唆を与えました。

社会課題解決という目的だけでなく、誰もが参加したくなる「魅力的な求心力」が、立場や考えの違いを超えた協働を生み出す原動力になることが見えてきました。

結びに

両氏の発表とそれに続く全体共有は、言葉の定義から具体的な実践、現場の知恵までを交え、「協働」というテーマを立体的に浮かび上がらせました。

協働の「熱」が冷めたと言われる現代において、それを再燃させるヒントはどこにあるのか。今回のギャザリングを通じて見えてきたのは、岡野が提言した、単語に囚われず目的を見定めることの重要性、そして伊藤氏が示したような「新たな観点」で地域の資源を再発見することでした。

「意図して協働の『かたち』をつくる営み」と、「魅力的な目的のもとに自然発生的に生まれる『結果としての協働』」。その両輪を回していくこと、そしてそれを支える対話の「土壌」を育んでいくことこそが、これからの協働の鍵となるのかもしれません。全国各地で奮闘する参加者にとって、理論と実践が交差する、多くの示唆に富むギャザリングとなりました。

次回開催のお知らせ

第11回つよあたギャザリングは、2026年1月29日(金)に開催されます。実施のテーマやゲストは、11月28日(金)実施「つよあた未来会議〜これからの中間支援ネットワークの未来を考える〜」( https://forms.gle/mratCTHTr1XBEBqZ8 )にて検討されますので、お楽しみにしてお待ちください。

第11回つよあたギャザリング

はじめの一歩から最先端まで ~中間支援の現場で使える生成AI講座~

- 日時:2026年1月29日(金)20:30~22:00(開場:20:25)

- 場所:オンラインZoom※完全オンライン開催

- 対象:中間支援組織に所属されている方

- 費用:無料

- 参加方法:申込みフォームよりお申し込みください。テーマが決まり次第、情報を更新してお知らせいたします。

お問い合わせ先・運営体制

つよあたアライアンス

- E-mail:tsuyoata@gmail.com

運営コアメンバー

- ごてつ(NPO法人CRファクトリー)

- かずぽん(認定NPO法人エリアネット)

- さき(特定非営利活動法人まつどNPO協議会)

- おかの(特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構)

つよあたアライアンス

「強くあたたかい組織・コミュニティづくりの全国アライアンス」の略称で、『強くあたたかい市民活動・コミュニティ』を社会や地域に増やしていくことを志向するネットワーク体です。各地での実践を共有しながら、共に磨き合い、連携していく相互研鑽の共同体を目指しています。

「ギャザリングイベント」を概ね奇数月に開催しており、全国各地の事例や知見を学び、悩みや課題を共有し、仲間ができることが期待されます。

当法人の関わり

佐賀県CSO推進機構は「つよあたアライアンス」の運営コアメンバーとして、『強くあたたかい市民活動・コミュニティ』を社会や地域に増やしていくことを目的として活動しています。

「つよあたアライアンス」にご賛同いただける九州圏内の中間支援組織の方は、または「つよあたギャザリング」に参加してみたい方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。