2025年11月13日、アクロス福岡(福岡市)で開催された「第55回九州ブロック社会教育研究大会福岡大会」の第3分科会に、当法人代表理事の秋山翔太郎が助言者として登壇いたしました。

本分科会は、運営責任者の野依智子様(福岡大会実行委員会)による「少子高齢化や地域社会の絆の希薄化が進む中、人生100年時代における共生社会の実現に向け、持続可能な地域社会の構築が急務となっている」という問題提起から始まりました。この現代的な課題に対し、「デジタルやSNS等を活用した取組」を討議の視点に据え、熊本県と佐賀県の2つの実践事例が発表され、活発な議論が交わされました。

本レポートでは、当日の発表概要と、助言者として秋山が提示した2つの視点についてご報告します。

当日は助言者としての持ち時間に限りがあり、準備したスライドの一部を駆け足でご紹介する形となりました。そのため、本レポートでは発表で触れることができなかった部分も補足しております。さらに、当日準備したスライド全編のPDFデータを記事の末尾に掲載しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。

事例発表の概要

対照的な2つのアプローチ

熊本県宇城市「eスポーツ×デジタル拠点施設 うきのば」

発表者:熊本県宇城市市長政策課・寺本 慎之介 様、地域おこし協力隊・紀伊 翔吾 様

行政が主導し、民間企業(イオンモール)や専門団体(eスポーツ協会)と連携して物理的なデジタル拠点を創出した「プル型(拠点誘引型)」の公民連携プロジェクトです。遊休スペースを利活用し、企業版ふるさと納税とクラウドファンディングで整備費用を調達するなど、革新的な手法が注目されました。

- 目的:eスポーツをフックに、デジタルデバイド解消、多世代交流、交流人口拡大を同時に目指す。

- 運営:行政運営による信頼感と、専門性を持つ地域おこし協力隊による手厚い人的サポートが両立。質疑応答では、成功要因として行政との適度な距離感が独立した活動を可能にした「ある程度の自由さとスピード感」、そして何より「ワクワクするものを提供すること」が挙げられました。

- 成果:年間1万人以上が来場し、その半数以上が市外からという高い集客力を実現。小学生から高齢者まで幅広い世代が利用し、満足度の理由として「スタッフの対応がとても良い」という人的サポートへの評価が最も高い点が印象的でした。

佐賀県唐津市「NPO法人によるオンラインアウトリーチ」

発表者:NPO法人唐津市子育て支援情報センター・山口 ひろみ 様

NPOが主体となり、SNSやZoomなどを駆使して子育て中の親子に能動的に情報を届け、オンライン空間での関係性構築を主軸とする「プッシュ型(コミュニティ基盤)」の取り組みです。

- 目的:「いつでも、どこでも、何度でも学べる環境づくり」を理念に、特に孤立しがちな子育て世帯への切れ目のない支援を目指す。

- 運営:2004年から続く活動で培った地域との信頼関係が基盤。Instagram(講座参加のきっかけの55.6%)、LINEオープンチャットなどを戦略的に活用し、利用者との継続的なつながりを構築。

- 成果:コロナ禍でも活動を停滞させることなく支援を継続。質疑応答では、情報格差の課題に対し「支援のあるなしではなく、届くか届かないかが課題」と述べ、口コミやチラシ、関係機関との連携といった多層的なアプローチの重要性が語られました。

助言者としてのコメント

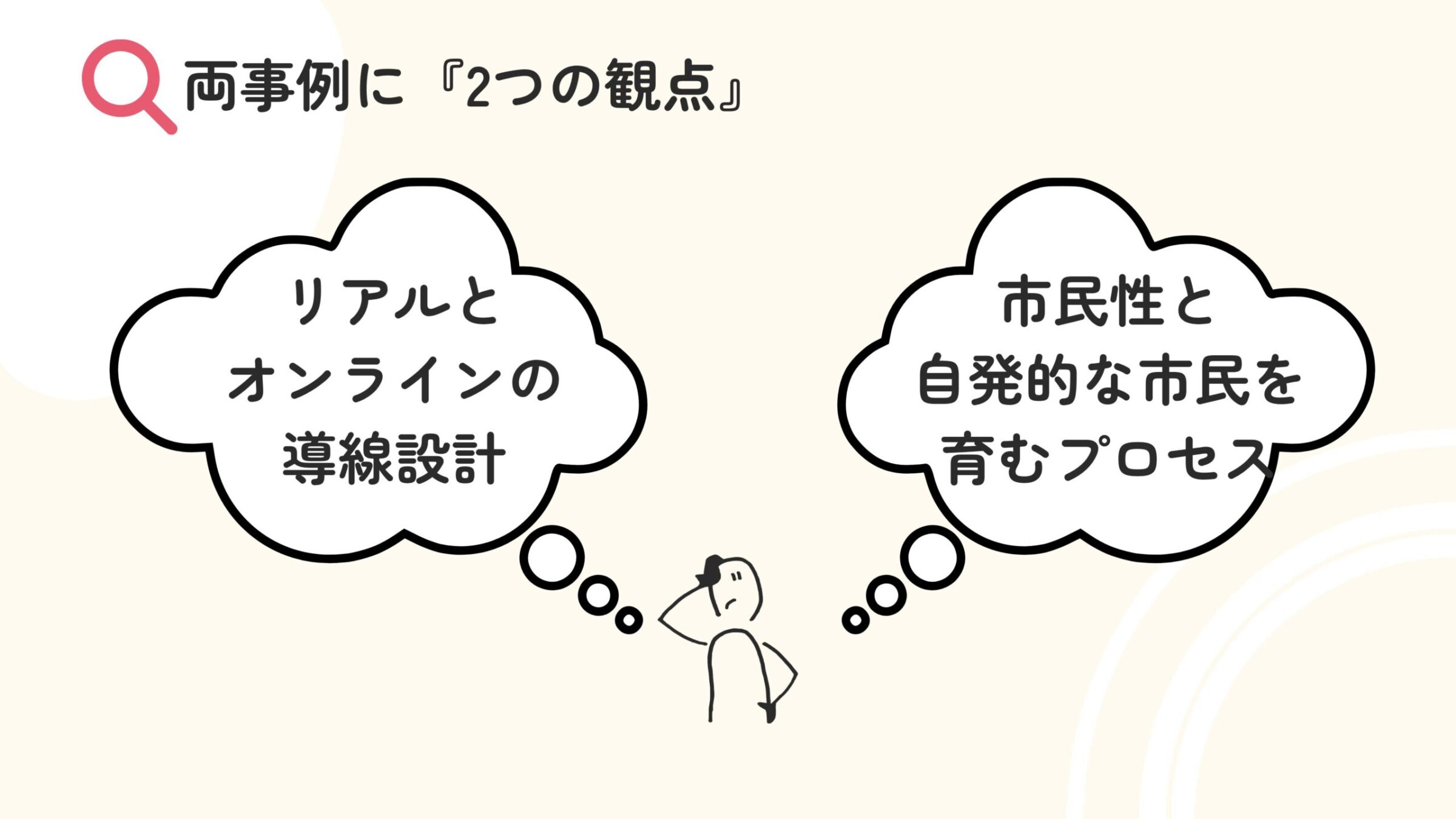

両事例から導かれる「2つの観点」

両事例はアプローチこそ対照的ですが、どちらもこれからの社会教育の可能性を大きく広げる実践です。助言者として、これらの実践を発展させ、また他地域でも応用可能とするための「2つの観点」を提示させていただきました。

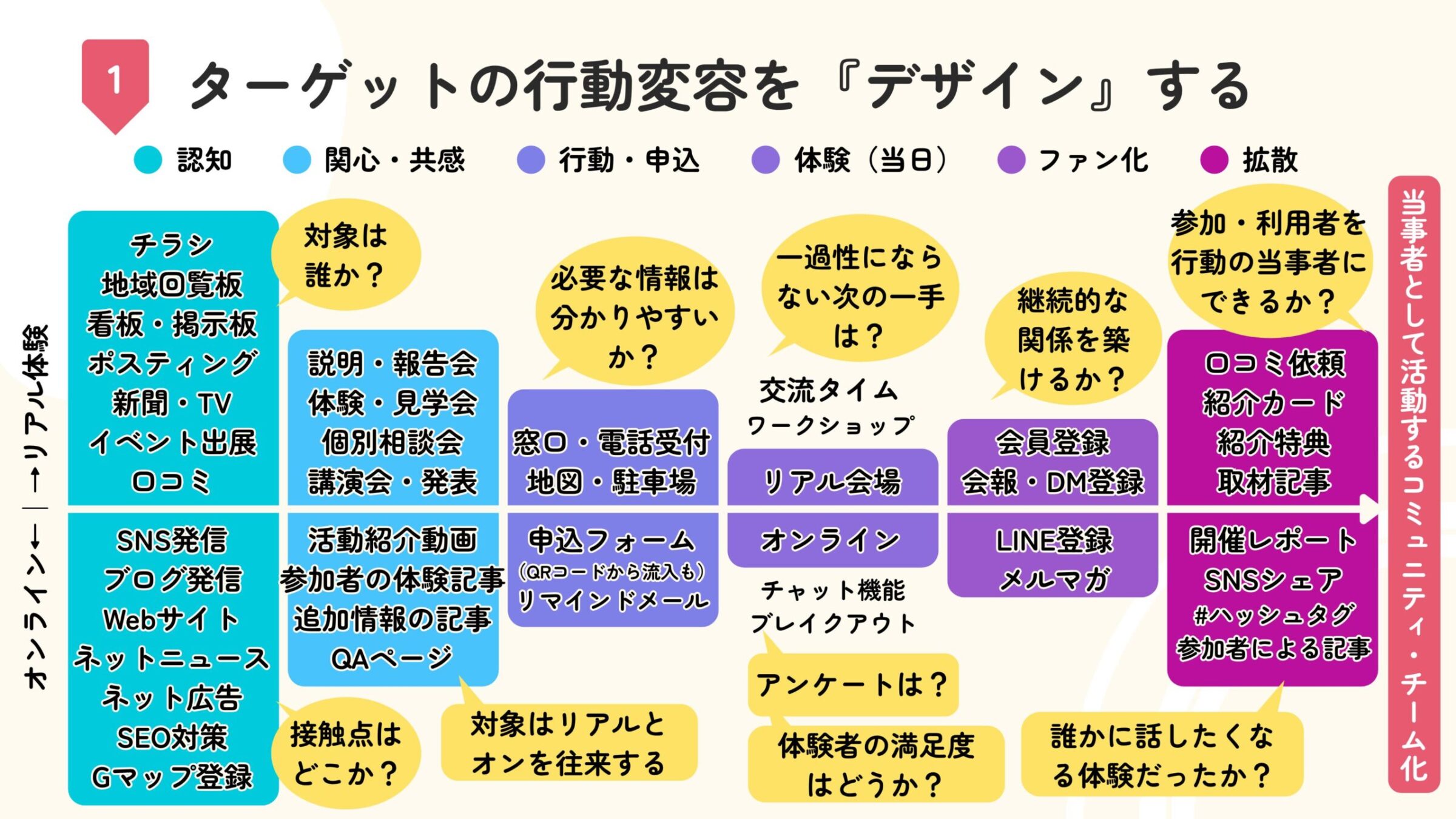

観点1:リアルとオンラインの導線設計

ターゲットの行動変容を『デザイン』する

参加者が活動を「認知」してから、実際に「参加」し、「ファン」になり、さらには情報を「拡散」してくれる「当事者」へと成長していくプロセスを行動変容のモデルに沿って設計(デザイン)することが重要です。

重要なのは、参加者がリアル(拠点)とオンライン(SNSなど)をスムーズに行き来できる「導線」を設計することです。リアルイベントの満足度が高いだけでは一過性のものに終わってしまいます。その場でオンラインコミュニティ(LINEグループなど)への参加を促し、「ファン化」への次のステップを用意しておくことが、持続的な関係構築の鍵となります。

観点2:市民性と自発的な市民を育むプロセス

今回の両事例から見えてくる社会教育のもう一つの重要な役割は、単なるサービスの「利用者(受益者)」を、活動を共に創り出す「当事者」へと育てていくプロセスです。そのためには、以下の4つのポイントが重要であると考察しました。

「利用者」から「当事者」へ

サービスの受け手から活動を共に創る「当事者」への意識転換を促します。その鍵は、市民が関与できる「関わりしろ(余白)」を意図的に設けることです。宇城市であれば施設の企画運営に、唐津市であればコミュニティ内での情報発信に、市民が参画できる余地を作ることが当事者意識を育みます。

「集う」から「つながる」へ

物理的な場に「集う」こと(宇城市)と、オンラインで「つながる」こと(唐津市)はアプローチが異なりますが、本質的な目標は社会的関係資本(コミュニティの土壌)を育むことです。イベントの共同企画やオンラインでのピアサポートなど、協働が自然に生まれるプログラムを設計し、リアルとオンラインの往還を通じて関係性を強固にしていくことが求められます。

「やってみたい」を「やってみる」へ

参加者の「やってみたい」という自発性の芽を、具体的な行動へとつなげる機会を提供することが重要です。行政やNPOの役割は全てをお膳立てすることではなく、「伴走支援者(コーチ)」としてサポートに徹することです。唐津市の「家庭教育支援リーダー養成講座」のように、参加者の中から新たな担い手を創出する仕組みは、まさに社会教育の実践そのものです。

「貢献」の可視化と称賛

自発的な行動を継続するには、自身の「貢献」が可視化され、実感できることが不可欠です。イベント企画のような大きな貢献だけでなく、オンラインでの小さな情報共有や励まし合い(ピアサポート)も重要な「貢献」と位置づけ、運営側が積極的にそれを拾い上げ、感謝と承認の文化を醸成することが、新たな市民リーダーの育成につながります。

結びに

今回の分科会を通じて、アプローチは異なれど、両事例ともに多様なステークホルダーと協働しながら、デジタル基盤を積極的に活用し、参加への心理的・物理的な垣根を低減させているという共通点が見えてきました。それぞれの強みを相互に学び合い、「プル型」と「プッシュ型」を組み合わせたハイブリッドな支援体制を構築していくことが、今後の社会教育の発展において重要な鍵となるでしょう。

最後になりましたが、素晴らしい実践をご発表いただいた寺本様、紀伊様、山口様、そしてご参加いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

これからも共に、明日の市民を育む社会教育に取り組んでまいりましょう。

▼当日使用したスライド資料(全編)▼

お問い合わせ先

特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構

(CSO経営支援事業部)

- 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

- TEL:080-4282-8061(事業部用携帯)

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:cso.sprt@min-nano.org

- Facebook:https://fb.com/sagacso/

- Instagram:https://instagram.com/sagacso/