特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構が受託運営する佐賀県主催「令和7年度CSOマネジメントアカデミー」(2025年6月から2026年1月までの連続研修)のキックオフセミナー&ワークショップを、6月28日(土)に佐賀商工ビルにて開催しました。

本アカデミーは、県内CSOが抱える資金調達や人材育成、組織運営の課題に対し、その根本的な原因について、専門家の支援を受けながらCSO自らが深掘りし、解決策を見出して実践することを通じて、団体の持続可能性を高め、地域や社会課題の解決を促進することを目的としています。

今回のキックオフにご参加いただけなかった団体様も、講師や主催者の協力により、10月の中間報告会からの参加が可能です。事業の継続や組織運営のヒントや課題解決のきっかけをお探しの皆様は、ぜひ記事末尾の【中途参加のご案内】をご覧ください。

キックオフセミナー&ワークショップ

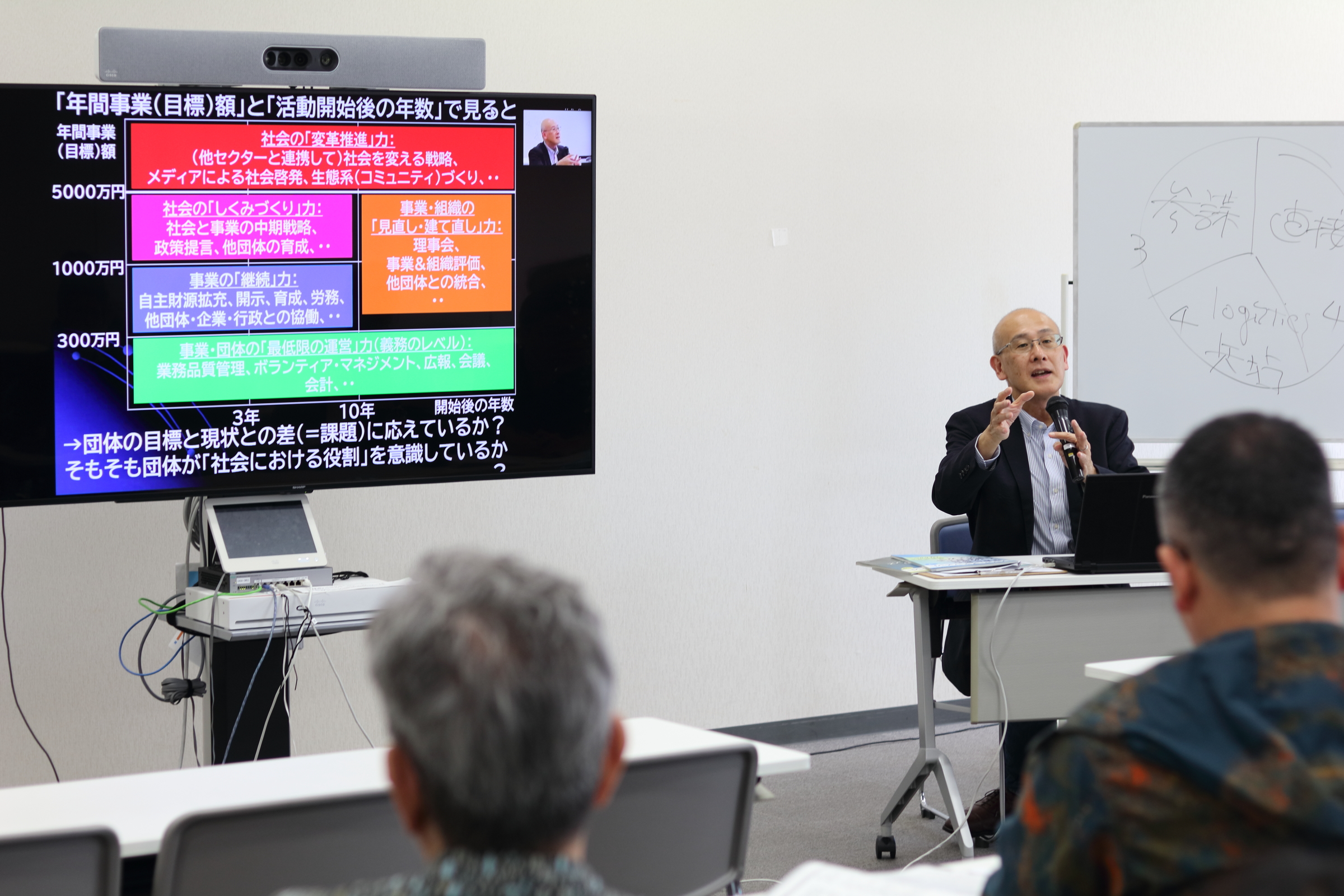

当日は、本アカデミーのアカデミー長であるIIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]代表者の川北秀人氏を講師に迎え、6団体から18名が参加。CSO経営支援事業担当の岡野恵美の司会、アカデミー事務局長である秋山翔太郎副代表理事の挨拶で幕を開け、参加団体は事前に実施した組織の活性度(グループ・ダイナミクス)評価の集計結果をもとに、川北氏による詳細な分析と解説を受け、自組織の課題解決に向けた計画策定に取り組みました。

セッションハイライト:前半

「自分がしたいこと」ではなく「社会に求められること」のために、動き続けるチームをつくる

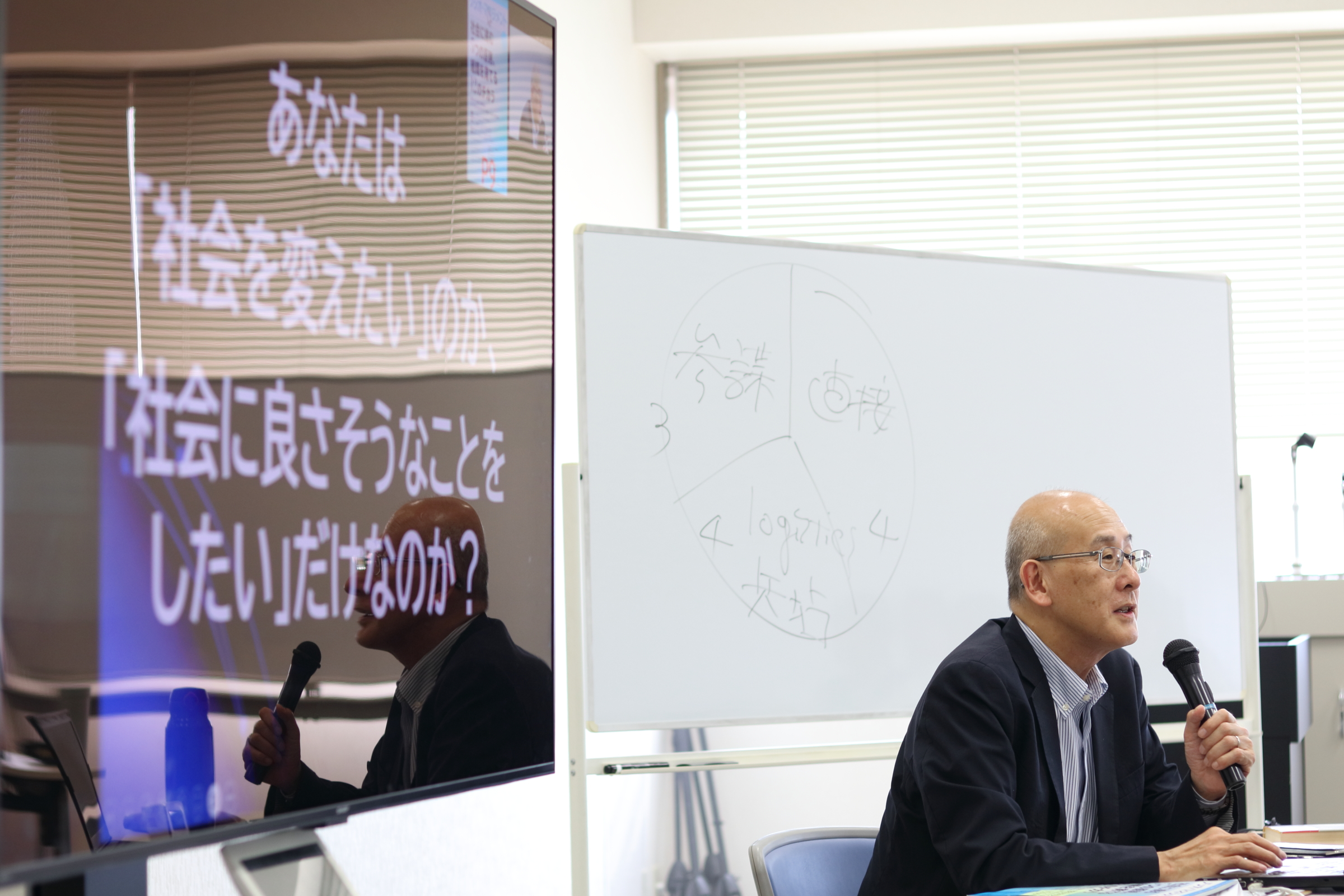

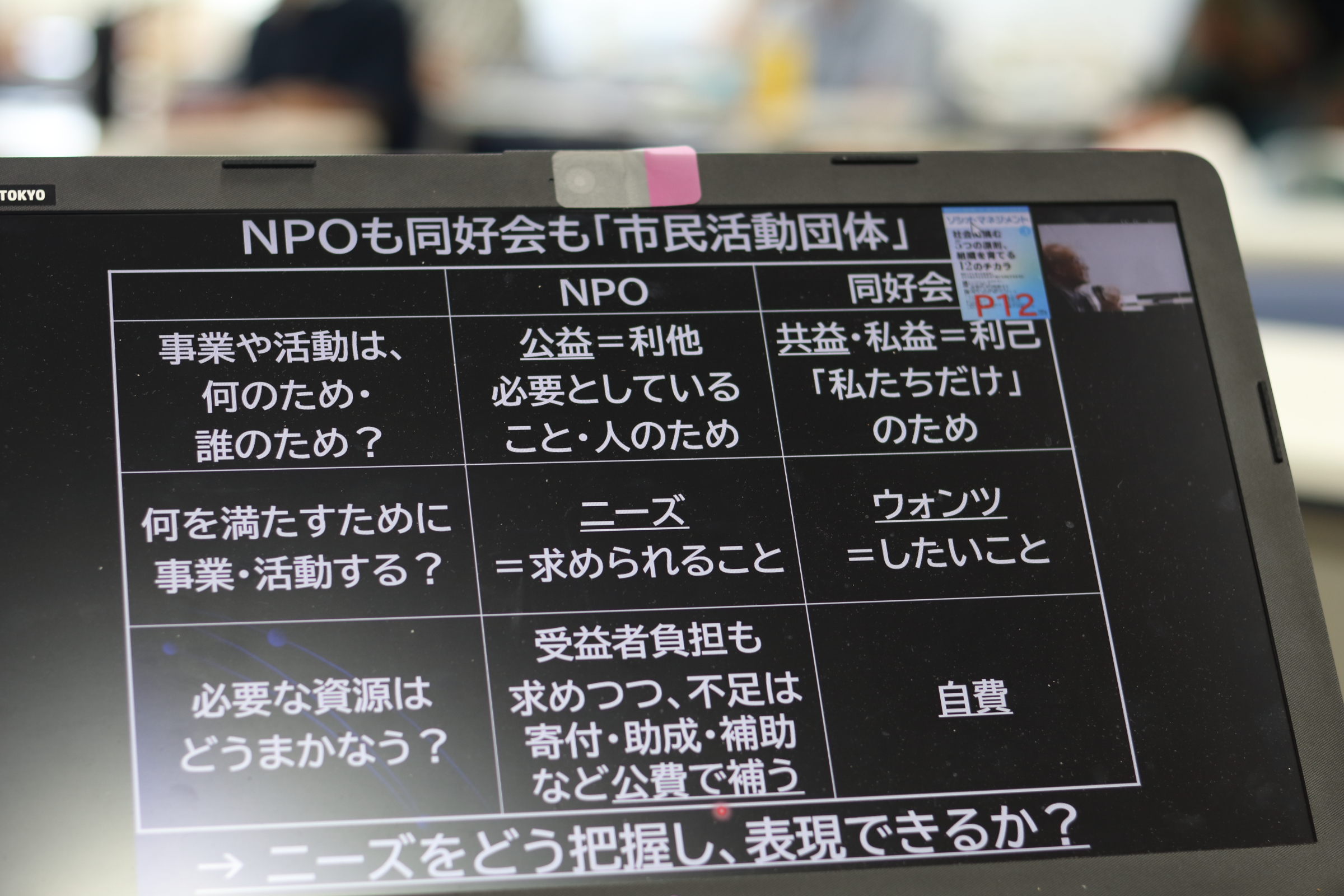

川北氏は冒頭、CSOの活動において「自分がしたいことではなく、社会に求められていることのために動き続けるチームをつくること」が重要であると強調しました。

「自分がしたいこと」をする趣味のサークルとは異なり、社会課題の解決を目指すCSOは、困っている人がいる限り、その課題が続く限り、「飽きてもやめられない」存在であり、社会の要請に応え続けられるチームでなければならないと述べました。

集まった人々がチームとして力を発揮するためにはメンバー同士がお互いの力を引き出し合える関係、いわば「以心伝心」のような関係(グループ・ダイナミクス)が高いことが重要であると説明しました。

つまり、「グループ・ダイナミクスが高い」とは、単に盛り上がっている状態を指すのではなく、「あの人はきっとこういうことで困っているから、自分が今、そこを補おう」といった他者への踏み込んだ理解や行動と、それに対する感謝が生まれるような関係を意味します。

資金を提供する側の期待と、残存効果の大切さ

数多くの助成金制度の運営や選考に携わってきた川北氏は、近年の資金提供者の視点を強調しました。資金提供者が求めているのは、単にお金が「適切に使われたか」だけでなく、このお金が「生き金」となり、(社会にとって正の)インパクトを生んでいるか、さらに価値を生み続けているかを重視するようになっていると指摘。

一過性のイベントで終わるのではなく、活動が終わった後も「ポジティブな持続効果」が残る「残存効果」が期待されていると述べ、具体例を挙げました。

- 竹林整備:単に竹を伐採するだけでなく、竹が生えにくい森にするためにどうしたらいいか、中長期的にその森の生態系をどう変えていくか。

- 子ども支援:

- 子どもたちが豊かな放課後を過ごすためにどういう環境をつくるかについて、自分が頑張ってる間だけじゃなく、次の世代も頑張れるようにするためにはどうしたらいいか。

- 食事を提供するだけで終わるのではなく、その子どもの置かれてる状況が改善に結び付いてるのか。そのためには、子どもや家庭の状況の把握(アセスメント)も必須。

表面的な対症療法ではなく、活動が社会変革の触媒として機能し、今日の活動が未来にわたって良い影響を残し続けるという、強い意思も、効果の実証も、求められているのです。

NPOにとって大切な3つのこと

1999年、川北氏はアメリカ政府(国務省)の招待プログラムで4週間かけて約40のNPOを訪問した際、「NPOにとって大切なことは何ですか」と共通して尋ねたところ、どのNPOでも「教科書でもあるのかというくらい」同じ言葉が返ってきたそうです。

- 明確な目標(clear goal):いつまでに何をすべきかというゴールが明確であれば、逆算して多様なメンバーが心と力を合わせられる。

- 多様な資金源(diversified funding):特定の資金源に依存すると、それが途絶えた際に活動が立ち行かなくなるため、多様な資金源の確保が不可欠である。

- 活発な理事会(active board):現場スタッフを支え、現場のために動いてくれる理事会の存在が、組織の成果を大きく左右する。

これらの要素は、CSOが社会に求められる活動を継続的に行うための重要な基盤となります。

事前アンケート(組織評価)の分析と課題の共有

川北氏は、参加者から事前に回答を得た組織活性度評価の集計結果を用いて、各組織の現状と課題について詳細なフィードバックを行いました。

参加動機や背景:「人手が足りない」の根本課題

本アカデミーへの参加動機として最も多かったのは「団体の事業運営力の向上」で、次いで「人材の確保や教育」や「後継者不足」といった「人」に関する課題が深刻であると感じていることが明らかになりました。

これに対し川北氏は、「人手が足りないと言っている組織に共通するのは、人の育て方を知らないことです」と課題意識そのものに一石を投じました。逆に、組織運営の王道は、コミュニケーションの負荷を抑えるために「組織をどう小さくするか」であると指摘しました。

ラグビーやサッカーのように大人数のチームはパス調整が大変ですが、テニスやバドミントンのダブルスは、たった一人のパートナーを理解すれば敵に集中できます。この例えを用い、むやみに人数を増やすのではなく、まずは少人数で効率的に連携できるチームを目指し、そのチームを増やすアプローチの重要性を説きました。

組織評価の分析:グループ・ダイナミクスに見る課題感

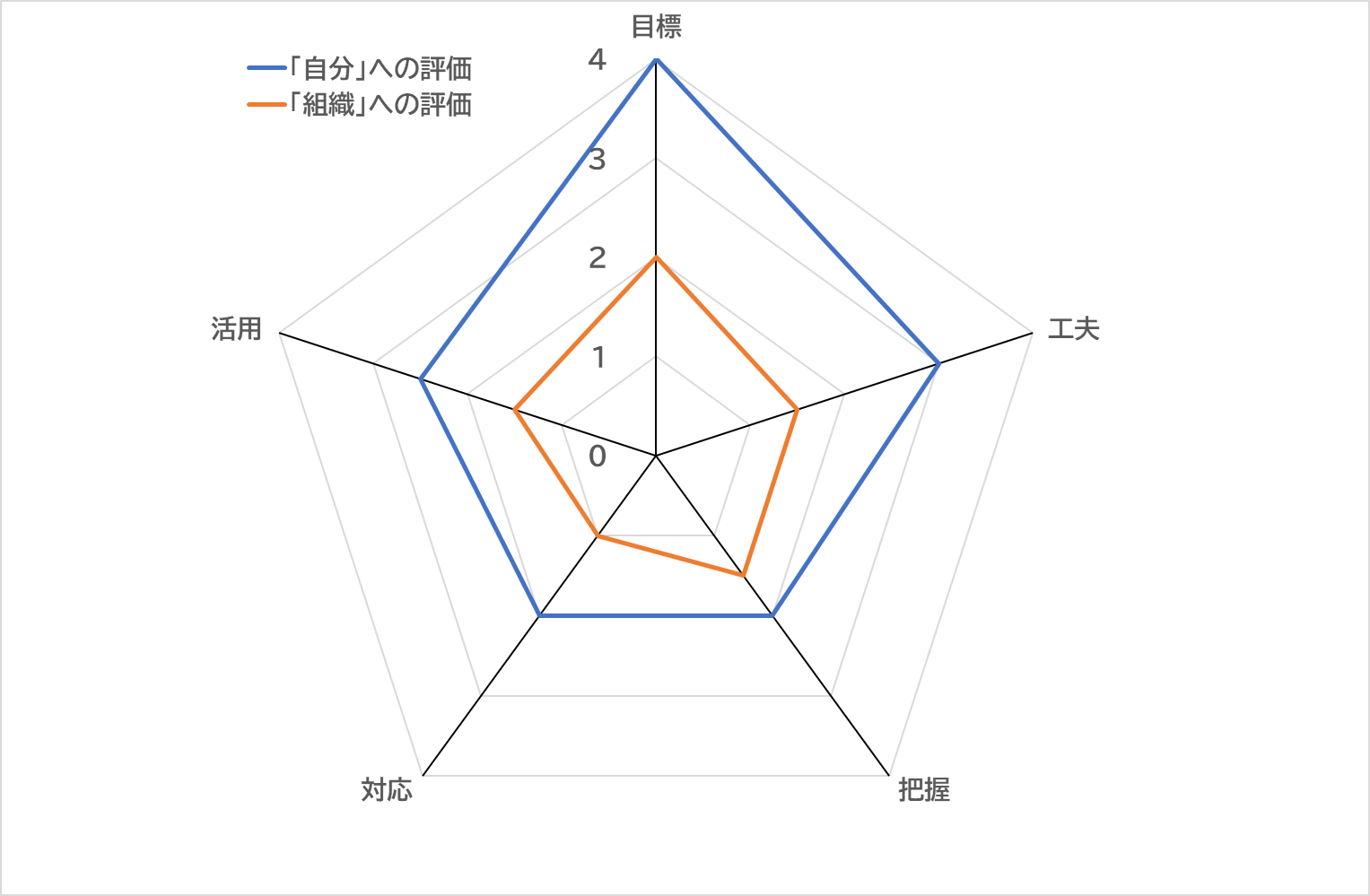

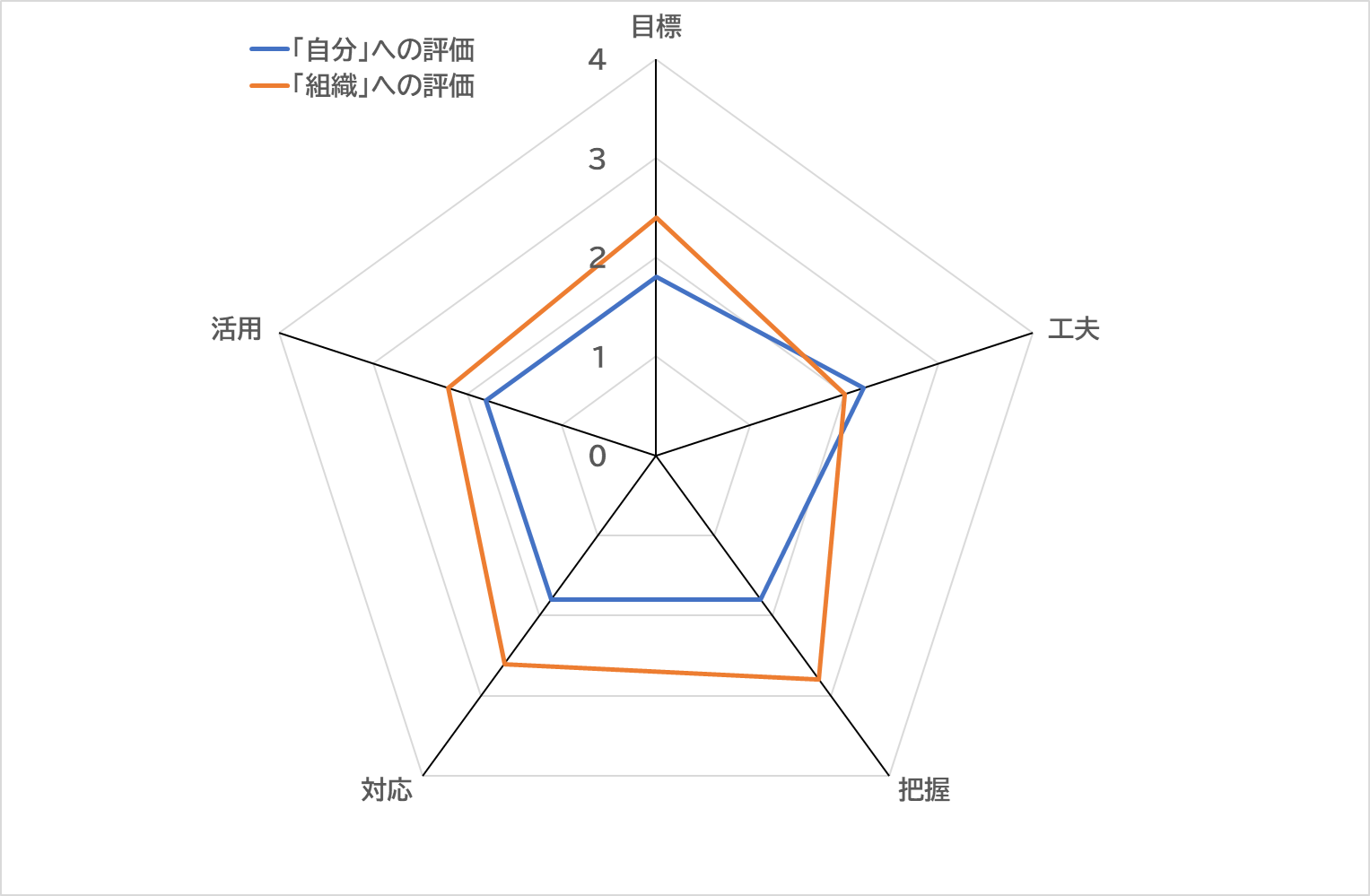

事前調査として実施した「グループ・ダイナミクスを確認し拡充を促すための組織評価」は、「目標」「工夫」「把握」「対応」「活用」の5項目について、自分自身に対する評価と組織に対する評価を5段階(0点から4点)で尋ねる形式でした。

グラフでは、青い線が自分に対する評価、オレンジの線が組織に対する評価を示し、標準偏差(回答のばらつき)も示されました。標準偏差が大きいほど、回答者間の認識の違いが大きいことを意味します。

各団体の組織評価結果のフィードバックでは、多くの団体で「自分は頑張っているが組織はもっと頑張れる」という認識の違いがあり、逆に「組織の方が自分より評価が高い」という謙虚な傾向も見られました。これは、川北氏によると「北部九州や佐賀県民によく見られる、自己評価が厳しい傾向」だそうです。

また、「対応」や「活用」の項目で組織への評価が低い団体が多く見られることについて、「団体としては、機動性や柔軟性をはじめとする改善の余地が大きい」という意向の表れであり、その対策として「役員層を含め、既存の人材をどう育成していくか」という人材育成計画が不可欠であることを示唆しています。自由記述コメントからは、以下のような課題意識が見受けられます。

- 「どう効果的に活用したらよいかわからないので、困っています」とあり、資源の活用方法に課題があることが示されています。

- 「仕事の整理」「身に着けたスキルで稼げるようにしていく」「新たな仕事を生み出す」といった、スキルや業務の活用に関する目標が挙げられています。

- 「追われる対応が多く、せっかくある資源(補助金)を活用しきれなかった」とあり、資源を効果的に活用できていない例が挙げられています。

各団体へのフィードバック

組織評価によって露見した課題に対し、具体的な対策案が提示されました。

当事者意識を育てる「ひとり『もう』一役」

組織内での負担の集中や、メンバーの当事者意識の希薄化に対して、「ひとり『もう』一役」という考え方を提唱しました。

具体的には、役割を細分化し、「あと15分早く来られないか」「ここまでやって帰ってくれないか」といった具体的な行動を促すことで、無理なく個人の負担を分散し、全体で責任を持つ体制を築きます。

川北氏は、野外活動の経験から、「後片付けは準備の始まり」という例を挙げ、後片付けをきちんと行うことが、参加者が「お客様」ではなく「仲間」として活動に責任を持つ意識を育むと説明しました。メンバーや利用者を「お客様扱い」せず、活動の「仲間」として位置づけることで、組織全体の負担軽減と、より強固なチームビルディングにつながると強調しました。

組織拡大と人材育成の順序

組織の拡大を検討する際、単に人数を増やすのではなく、「今いるメンバーが人を育てられる」ようになってから増員することの重要性を指摘しました。これを、ラーメン店のフランチャイズ展開に例え、既存店舗(組織)が安定的に品質を提供できる状態になってからでなければ、店舗数(メンバー)を増やしても、かえって活動や事業の質が低下し、成長が阻害される可能性が高いと説明しました。

このためには、個々人に適した育成計画が不可欠です。完全にカスタムメイドする必要はないものの、それぞれのメンバーの置かれた状況や伸びしろに応じた支援が必要です。知識を与えるだけの「教える」段階から、「次は何をすべきだと思う?」「あなたができることは何?」と問いかけ、自ら考え、行動する能力を引き出す「育てる」段階へと移行することで、組織全体の底上げを図るべきだと述べました。

人材育成の仕組み化:「半人前・一人前リスト」の活用

人材育成において、川北氏は座学研修だけでは不十分であると指摘し、実践的な学びの重要性を強調しました。何を教えるべきかが曖昧となっている場合、効果的な人材育成は望めません。

この課題に対し、川北氏は「半人前・一人前リスト」の活用を提案しました。これは、「これができたら半人前」「これができたら一人前」というように、メンバーに求められる技能や姿勢を明文で定義し、成長プロセスを明確にするツールです。

- 半人前:8割を自己完結でき、残り2割は「誰に聞けばよいか」がわかっている状態

- 一人前:後輩を育て、組織の代表として外部とやり取りできる状態

このリストがあることで、新しく参加したメンバーは次に何を学ぶべきかが一目でわかり、教える側も効率的に指導できるため、組織全体の能力向上に直結します。これは「習うより慣れろ」ではなく、何を習得すべきかを明確にする「入口研修」が重要であるという考えに基づいています。

この「半人前・一人前リスト」の活用事例は、ワークショップ後により詳しく紹介されました。

自主財源を確保する「ノウハウが売れる団体」へ

多くのCSOが「資金不足」を課題に挙げる中で、川北氏は「持っているノウハウをなぜ売らないのか」と問いかけました。行政からの助成金や委託費に限界があるならば、団体の持つ専門的な知識や経験(ノウハウ)を外部に提供することで、自主財源を確保すべきだと提案しました。

具体例として、東京都にあるNPO法人の事例を紹介しました。この団体は、公園での自由な遊びの場を提供し続ける活動を通じて得られたノウハウを研修サービス化し、学生、教員や企業などに提供することで、安定的な収益を得ています。この収益は、職員の昇給の原資やキャリアアップに充てられ、人材の定着と育成に貢献しています。

川北氏は、既存の枠組みでは資金が増えにくい団体では、現在の業務に人を入れてもより困難が深まるため、「ノウハウが売れる団体」になることが、持続可能な組織運営にとって不可欠であると強調しました。

情報共有の効率化する「ダッシュボード化」

組織内の情報共有の課題に対しては、「会議で時間がかかるのは、説明の要約が浅いから」と述べ、迅速かつ精度の高い意思決定のために、「簡潔に報告するスキル」の向上が不可欠であると指摘しました。

この解決策として、川北氏は「ダッシュボード化」という手法を紹介しました。これは、車のダッシュボードが速度やエンジン回転数など、多くの情報の中から必要最低限のものを絞り込んで表示するように、判断のために必要な情報を要約し、簡潔に共有する仕組みです。

自身が国際協力団体の代表を務めていた際の経験から、案件名、重要事項、関連項目、今後の予定などを短文でまとめるフォーマットを導入し、説明に3分以上かかる場合はやり直しとするといった厳格なルールを設定しました。その結果、代表への報告に留まらず、メンバー間の情報共有のスピードが劇的に向上したそうです。

情報の要約の精度は、医療等のように情報が命に関わる現場で特に重視されています。究極の例として、米軍のロジスティクス(兵站)の教訓をまとめた書籍『山・動く』に登場する、パゴニス将軍の「パゴニス・メモ」や「60分ルール」は、緊急性の高い情報を迅速にトップに届け、意思決定を加速させるための手法として紹介されました。

これら一連の対策は、単に「人が足りない」「お金が足りない」といった表面的な課題に対処するのではなく、組織の根本的な体質を改善し、持続的な成長を実現するための道筋を示すものでした。

組織の体質改善への3つの視点

セミナーの後半では、組織の体質を根本から強化するための3つの重要な視点が提示されました。

視点1:人材の価値を最大化する

川北氏は、人材を「意欲×技能×時間」の掛け算で捉え、人数が少なくても意欲と技能の高い人材であれば、短時間で高い成果を出せる(逆に、人数が多くても、意欲と技能が低ければ、効率が下がり、成果に結びつきにくい)と述べました。また、業務品質管理の重要性を強調し、特定の個人に依存せず、誰でも一定の品質を保てる仕組みづくり(マネジメント・システム)の必要性を訴えました。

特に、安全管理は事業と組織の運営の根幹であり、ボランティアなどCSOによる活動・事業の拡大に伴う事故の増加傾向に鑑み、徹底した安全品質管理を人材育成の基礎とすべきだと述べました。

視点2:根拠に基づいた計画を策定する

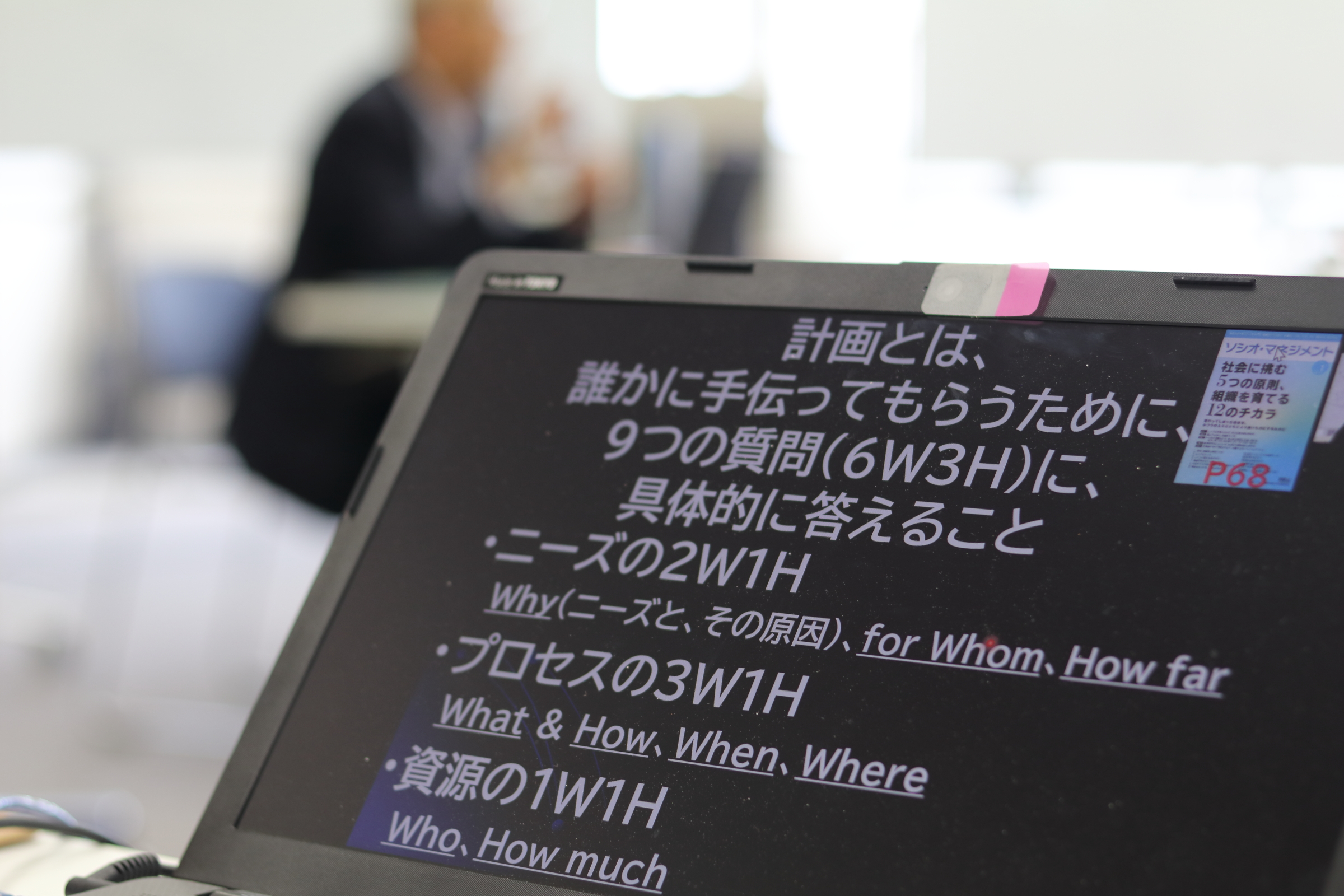

計画策定の9つの質問(6W3H)

川北氏は、計画とは「9つの質問(6W3H)に答えること」であると定義しました。これは、助成金申請書の項目などにも応用されており、自分や近い仲間だけでなく、他の人々の共感や参加を得ながら活動するには、以下の順序で情報を整理することの重要性を説明しました。

- ニーズの2W1H(Why、for Whom、How far):なぜその活動が必要なのか、誰のために、どの程度まで状況を改善したいのか。最も重視すべき点であり、活動対象の状況や原因、構造を具体的に示すことが求められます。

- プロセスの3W1H(What&How、When、Where):いつ、どこで、どのように何を行うのか。

- 資源の1W1H(Who、How much):誰が、収入・支出それぞれいくらで活動を行うのか。

助成機関が最も知りたいのは、活動が社会に必要とされているか、つまりニーズであるとし、団体の思いや活動の歴史よりも、現状分析に基づいた具体的な状況説明が重要であると強調しました。

「しらべる」とは「かぞえる」「くらべる」「たずねる」

ニーズを調べることについて、川北氏はアメリカの団体での事例をもとに、「しらべる」とは「かぞえる」「くらべる」「たずねる」というシンプルな行為の積み重ねであると説明しました。つまり、活動の対象となる人々や生き物の状況を、具体的な数字で把握し(かぞえる)、過去や他地域と比較し(くらべる)、さらに直接のヒアリング(たずねる)を通じて、深く、解像度高く理解し、他社にも正確に共有できる根拠とすることの重要性を訴えました。

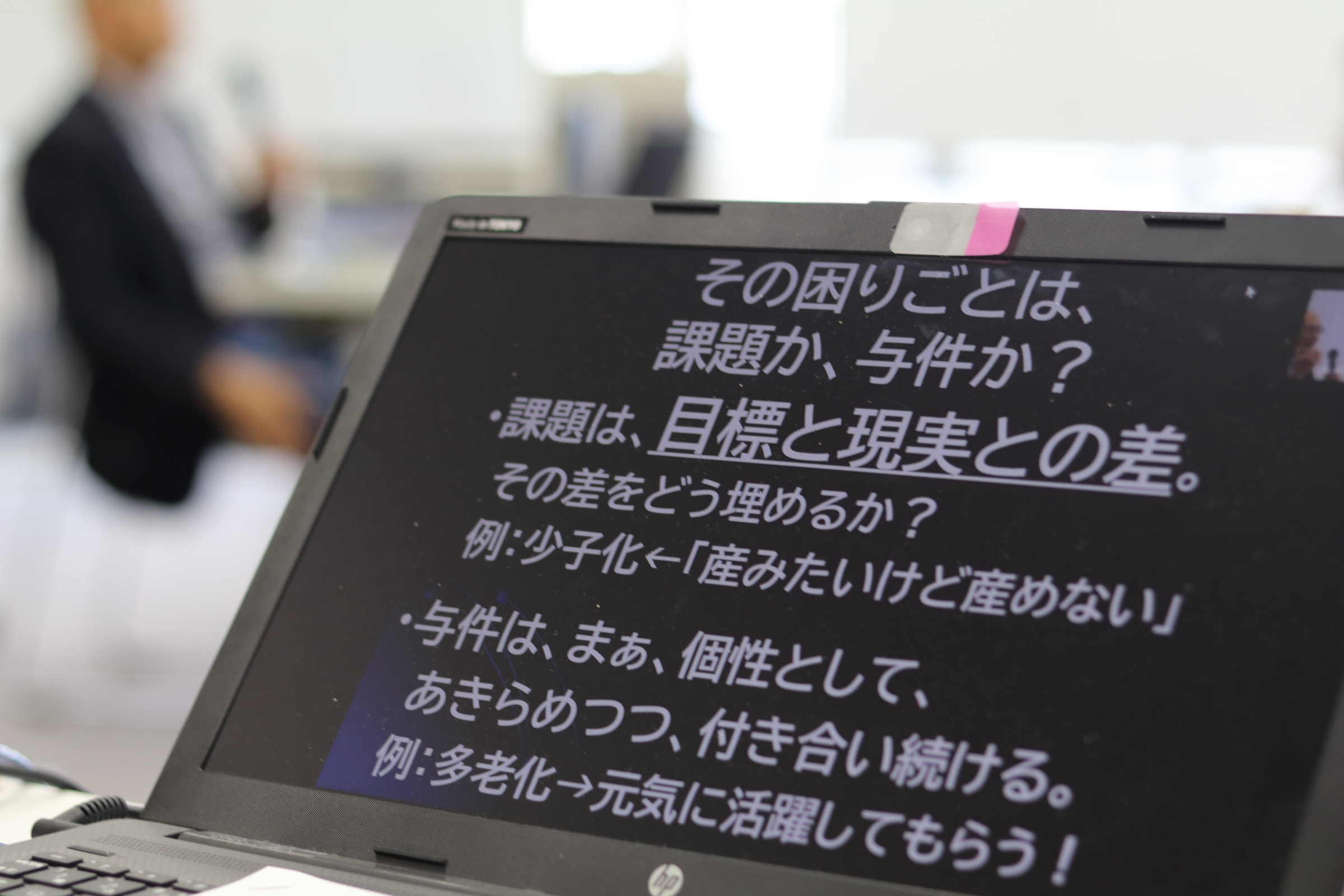

課題と与件の区別

組織が直面する「困りごと」を整理する上で、「課題」と「与件」を区別することの重要性を説きました。

- 課題:目標と現実の差であり、原因への合理的な対策で解決できるもの。

- 例:少子化(本当は2人以上ほしいのに、現状は1人だけなのは、育児、仕事、介護などの負担が大きいからであり、その対策で改善できる)

- 与件:努力しても変えられない前提条件。

- 例:高齢者の増加

与件を課題として捉えて解決しようとすることは非効率であり、与件を受け入れた上で、その中でどのような課題を解決すべきかを考えるべきであり、例えば、今後の日本にとって人口減少は与件だが、佐賀に住み続けたい人の比率を上げることは課題であると述べました。

視点3:情報発信で信頼を築く

情報発信は、団体の信頼性を高め、資金調達の基礎となる重要な要素です。

自主財源の確保と情報開示

川北氏は、NPOの資金源は「会費」「寄付」「事業収益」「助成」「委託」の5つに分類され、この順番に「自由度が高く、逆に効率が低い」と説明しました。また、「会費」「寄付」「事業収益」が「自主財源」であり、この3つが収入全体に占める比率が高いほど、財政的に安定した団体であると述べました。自主財源を中心とした資金調達を本格的に進めるためには、「成果を生む準備」「品質を高めながら続ける準備」「情報開示による信頼される準備」が重要であると述べました。

検索エンジン最適化とQ&A集の作成

信頼される組織となるためには、所在地や役員構成、年間の活動報告書などの単なる情報開示だけでなく、団体の情報を探しに来た人々が信頼する根拠となる情報提供が不可欠です。

- 検索エンジンへの最適化:団体のウェブサイトやブログが、潜在的な支援者や利用者が検索するであろうキーワードで上位表示されるよう、情報発信の内容やキーワード選定を意識することの重要性を強調しました。特に、慣れた人が情報を端折らず、専門用語や略語に注釈を加えるとともに、初心者が理解できるよう、経過を簡潔に紹介することの必要性を述べました。

- Q&A集の作成:利用者が困ったときに参照する「トリセツ」(取扱説明書)のようなQ&A集を充実させることで、利便性や信頼を高めることができます。過去に受けた質問は全てQ&Aに盛り込むことを推奨しました。

川北氏は、情報発信は「広報」というよりも「当事者(相手)への理解」が重要であるとし、相手のニーズや状況を深く理解した上で、響く情報発信をすべきであると締めくくりました。

セッションハイライト:後半

組織変革に向けたワークショップ

午後のワークショップでは、参加団体が自組織の未来を具体的に描き、変革への道筋を立てる実践的な取り組みを行いました。

組織編成方針と人事の基本5業務

まず、川北氏は組織のあり方を考える上で、持つべき3つの方針(事業方針、予算方針、組織編成方針)を紹介。多くの団体には事業計画と予算計画はあるものの、誰が何を担い、どう育てるかを定める『組織編成方針』が欠けている」と指摘しました。その中核をなすのが、人事の基本5業務(組織編成、目標定義、受け入れ体制、育成、募集)であり、この役割を担う「人材開発マネージャー」を、誰が担うかを明確にすることが、組織の基盤を整える上で重要であると解説されました。

「人事の基本5業務」については、「ソシオ・マネジメント」創刊号増補改訂版「社会に挑む5つの原則、組織を育てる12のチカラ」に詳細がございます。ぜひご参照ください。

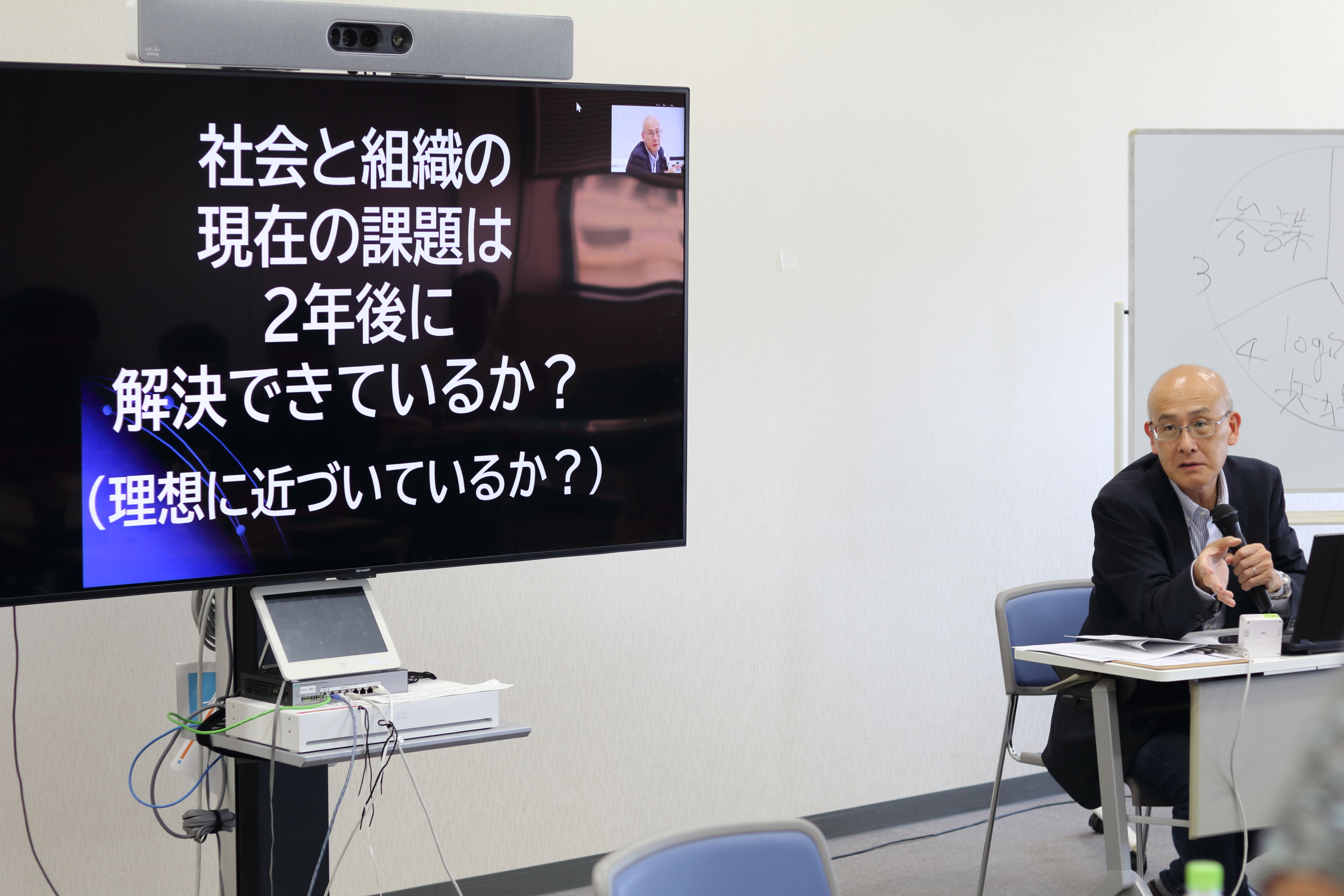

2枚の組織図を描く

次に、参加者一人ひとりが「現在の組織図」と「2年後の理想の組織図」の2枚を作成。その後、各団体でテーブルを囲み、全員が作成した組織図を共有し、2年後の組織図を1つの案に集約しながら活発な議論が交わされました。

さらに、検討を深めるため、川北氏から次々と問いが投げかけられました。参加者は付箋を活用して自団体の現在と2年後の2枚の組織図に、組織基盤を拡充するために不可欠な新たな視点を書き加えていきました。

ボランティア受け入れ体制の整備

人事の基本5業務のひとつである「受け入れ体制の整備」について、川北氏は、安全管理や個人情報保護など、現代の組織運営において、かつて「常識」とされていたことが通用しないリスクが高まっていると警鐘を鳴らし、ボランティアが活動する上で守るべきルールを明文化した「ボランティア就務規定」の整備を強く推奨しました。これは、参加者・利用者と、役職員をはじめとする団体の双方を守るための重要な文書です。

特に、子どもに関わる活動において「安全管理」は極めて重要です。子どもの身体的・精神的な安全の確保(セーフガーディング)のために、職員による加害はもちろん情報漏洩対策など、多岐にわたる安全管理が求められます。リスクを最小限に抑えるためには、加害者から「面倒くさい」と思われるほど厳格なルールの設定と運用が重要であると強調しました。

「感謝する」ということ

経済的な対価を最優先としないボランティアやCSOの役職員にとって、「ありがとう」という言葉や笑顔は報酬ですが、それに甘えるのではなく、組織として「感謝の伝え方」を戦略的に工夫することの重要性が説かれました。そのためにも、感謝は、本人だけでなく、その活動を支える家族や職場にも伝えることで、周囲からの理解と応援を得て、本人の継続しやすさの向上にも結び付けることが大切です。

その具体例として、「高校生対象の長期体験プログラム実施中に、参加者が支援企業の担当者に送る直筆お礼ハガキ」「公園整備活動のMVPに贈られる『ゴールデン軍手グラブ賞(黄色い軍手)』」「活動の軌跡をエンドロール付きで見せるスライドショー」など、ユニークで心に残る手法が紹介されました。

本アカデミーの中間報告会に向けて取り組むこと

様々な問いかけとそのヒントを通じて、参加者は抽象的な議論から脱し、人材配置や役割分担、目標設定について思考を深めました。

同日のゴールとして、参加者は「違いのポイント(現在と2年後の組織図の差分)」「違いの理由」「今年度のアクション」「来年度のアクション」の4点を整理。これは、単なる議論のまとめに留まらず、組織変革に向けた計画の骨子であり、10月の中間報告会に向けた「宿題」として位置づけられました。

各団体は、今回策定した「今年度のアクション」をそれぞれの現場に持ち帰り、実践することが求められます。そして、中間報告会では、その実践の経過や、計画に追加・修正した点、さらには「自分たちでやってみたけれど、ここが困っている」といった課題や、「他の団体・事務局からヒントが欲しい」を共有し、さらなる改善につなげていくことになります。

理事会の戦略的役割と組織の持続可能性

ワークショップの締めくくりに、川北氏は組織のガバナンス強化において理事会が極めて重要な役割を担っていることを強調しました。理事会は単なる報告・承認機関ではなく、外部環境の変化の中で組織のポジショニングを戦略的に考えることが求められると説きました。

理事の最も重要な責任:「戦略的な考え方」

川北氏は、アメリカでNational Center for Nonprofit Board(NPO理事会全国センター、現・BoardSource)を設立した故ジュディス・オコナー氏へのインタビュー(「ソシオ・マネジメント」第10号「支援・評価・助成の、基礎と戦略」に収録)を引用し、理事の最も重要な責任は「戦略的な考え方」であると紹介しました。

これは「ポジショニング」とも表現され、理事会は常に「外で何が起きているか」に注意を払い、以下の問いに答え続ける役割を担います。

- 社会の中での自団体の現在のポジションが本当に適切か?

- 支援者や受益者が求める適切なポジションは何か?

- 他の組織や市場全体の動向の中で、次に取るべきポジションは何か?

未来への問いかけと理事のコミットメント

川北氏が「日本の名誉職的な理事が多い現状をどう変革するか」と尋ねた際、オコナー氏は、理事の当事者意識を問うために理事に次のように尋ねると答えました。

- あなたはこの組織は5年後も本当に存在し続けてほしいと思ってますか?

- 10年後にこの組織が存在するために、私たちはどれぐらい主体的に関与できていますか?

加えて「これから5年、10年後を真剣に予測していないと、組織が存在しない可能性が高い。これは変化の時代におけるサバイバルの問題なのです」と述べられたそうです。

目的こそが、組織と理事会の存在意義

さらに、オコナー氏は、目的達成への強いコミットメントの重要性を強調しました。「オリンピックで金メダルを取ろうと思っているチームはどのように取り組みますか?その目的が『飢餓に苦しむ子どもを救おう』であっても同じ」であり、「目的を書いて壁に貼り、見て自分の目的を確かめることがとても重要です」と訴えたそうです。

理事は、「私が何をしたいか」ではなく、「この組織がどういう価値を世の中にもたらすべきか」を考えるチームでなければならず、その目的達成への強い情熱を共有することが不可欠であると述べられました。組織の目的が抽象的であることも問題ですが、「それを理事がわかっていないのはもっと深刻な問題だ」と、理事会の存在意義そのものが問われていることを力強く締めくくりました。

強い組織をつくる人材育成の仕組み

理事会の戦略的な視点と並行して、現場では人材育成の仕組みが不可欠です。川北氏は、組織の価値実現の重要な基盤として人材育成を挙げ、「人材育成強化月間」や「人材育成強化年」と位置づけるほどの重要性を強調しました。

座学研修だけでは人は育たない

川北氏は、人材育成において最も陥ってはならないのが座学研修であると指摘します。毎週・毎日15分間のクイック研修のような、日常的かつ実践的な学びの重要性を提唱しました。

「半人前」の定義が鍵

15分間のクイック研修を可能にするためには、「半人前」の状態が明確に定義されていることが前提となると川北氏は述べました。「半人前」が定義されていなければ、何を教えるべきかが不明確になり、教えやすいことだけを教えても人は育たないと警鐘を鳴らしました。

「半人前・一人前リスト」の活用事例

前述の事前アンケート結果に基づく対策案として川北氏が提案された「半人前・一人前リスト」について、このリストを最も効果的に活用している事例として、川北氏から函館市地域交流まちづくりセンターが紹介されました。

元百貨店の歴史的建造物を活用したこのセンターでは、スタッフの育成基準を驚くほど具体的に定義しています。

かつ、リストはボーナスの査定にも活用されており、「日常業務は半人前リストをベースに査定し、一人前リストの項目をクリアしていれば『頑張ったね』と評価される」仕組みになっています。

参加者には、自団体でも人材育成担当者を決め、このリスト作りを進めることが強く推奨されました。その上でこれら人材育成の経過を10月の中間報告会で紹介してほしいと伝えられました。

決意を新たに

締めくくりには、参加者が団体内のメンバー同士で「一緒に頑張ろう」と固い握手を交わしました。各団体のメンバーが一人ひとりと握手を交わすことで、今日学んだ組織改善の取り組みを実践していくための連帯感を高め、今後の活動に向けた決意を新たにしました。

今後のステップ

本アカデミーは、10月の中間報告会、来年1月の最終報告会へと続きます。参加団体は、今回策定した改善計画をそれぞれの現場で実践し、その進捗と成果を報告します。

中間報告会

- 日時:2025年10月24日(金)18:30〜21:00(オンライン参加可能)

- 場所:佐賀商工ビル 7階 共用大会議室A

最終報告会および卒業証書授与式

- 日時:2026年1月23日(金)18:30〜21:00(オンライン参加可能)

- 場所:佐賀商工ビルもしくは佐賀市内施設※調整中

中間報告会では、今回作成した組織改善計画の進捗状況や新たに生じた課題、他団体からのヒントが欲しい点などを共有する予定です。特に「今年度やること」として計画した項目の進捗状況を中心に報告し、計画外で実施した取り組みや、実践してみて困っている点についても共有することが求められています。

中途参加のご案内

この度、セミナー&ワークショップにご参加いただけなかった県内CSOの皆様にも、中間報告会に向けた組織改善の実践の機会をご提供いたします。下記申し込み後の流れをご確認の上、フォームにてお申し込みください。

申し込みフォーム

https://forms.gle/5w3BmfS1KKUdtM6Q8

申し込み後の流れ

- 申し込み確認メールの受信

- 申し込みいただいたメールアドレス宛に事務局から申し込み確認のメールをお送りします。

- グループ・ダイナミクス評価(事前調査)

- 学習効果を最大限に高めていただくため、既存の参加団体と同様に「グループ・ダイナミクスを確認し拡充を促すための組織評価(事前調査)」にご回答いただきます。

- 事前調査回答は確認メールの受信から1週間以内となりますが、遅くとも8月31日(日)正午までには対象者全員に回答いただきます。

- 多くの方に回答いただくと組織評価の解像度が上がりますので、早めの申し込みと回答収集にご協力をお願いします。

- ご回答後、受講団体1団体あたり「ソシオ・マネジメント」創刊号増補改訂版及び第9号を各1冊配送します。※2冊以上お求めの場合(別途料金)は申し出ください。

- グループ・ダイナミックス評価へのフィードバック会

- 回答いただいた事前調査に対し、9月中旬を目途に川北アカデミー長からフィードバックがあります。

- フィードバック会には必ず参加いただきますので、日程調整にご協力をお願いします。

- キックオフセミナー&ワークショップのアーカイブ動画の視聴

- 川北アカデミー長のフィードバックで紹介されたキーワードを念頭に6月開催(本記事)「セミナー&ワークショップ」のアーカイブ動画を視聴いただきます。

- 中間報告会以降のアカデミーへの参加

- 報告会では、各参加団体が策定した改善計画と進捗状況、今後の見通しを発表し、川北アカデミー長からアドバイスを受けられます。さらに改善計画の実行に向けたフォローアップを受けることができます。

- 報告会は、佐賀市内会場とオンラインのハイブリッド形式で開催します。会場にお越しいただけない方はオンラインでご参加いただけます。

テキストのご紹介

事前調査に回答後、「ソシオ・マネジメント」創刊号増補改訂版及び第9号を受講団体1団体あたり各1冊配送します。※2冊以上お求めの場合(別途料金)は申し出ください。

(「ソシオ・マネジメント」創刊号 増補改訂版)

(「ソシオ・マネジメント」第9号)

結びに

佐賀県CSO推進機構は、参加団体の皆様が本アカデミーを通じて組織力を強化し、地域や社会の課題解決を力強く推進できるよう、きめ細やかなサポートを継続してまいります。

お問い合わせ先

CSOマネジメントアカデミー

事務局:特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構

- 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

- TEL:080-4282-8061(岡野)

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:cso.sprt@min-nano.org

- Facebook:https://fb.com/sagacso/

- Instagram:https://instagram.com/sagacso/