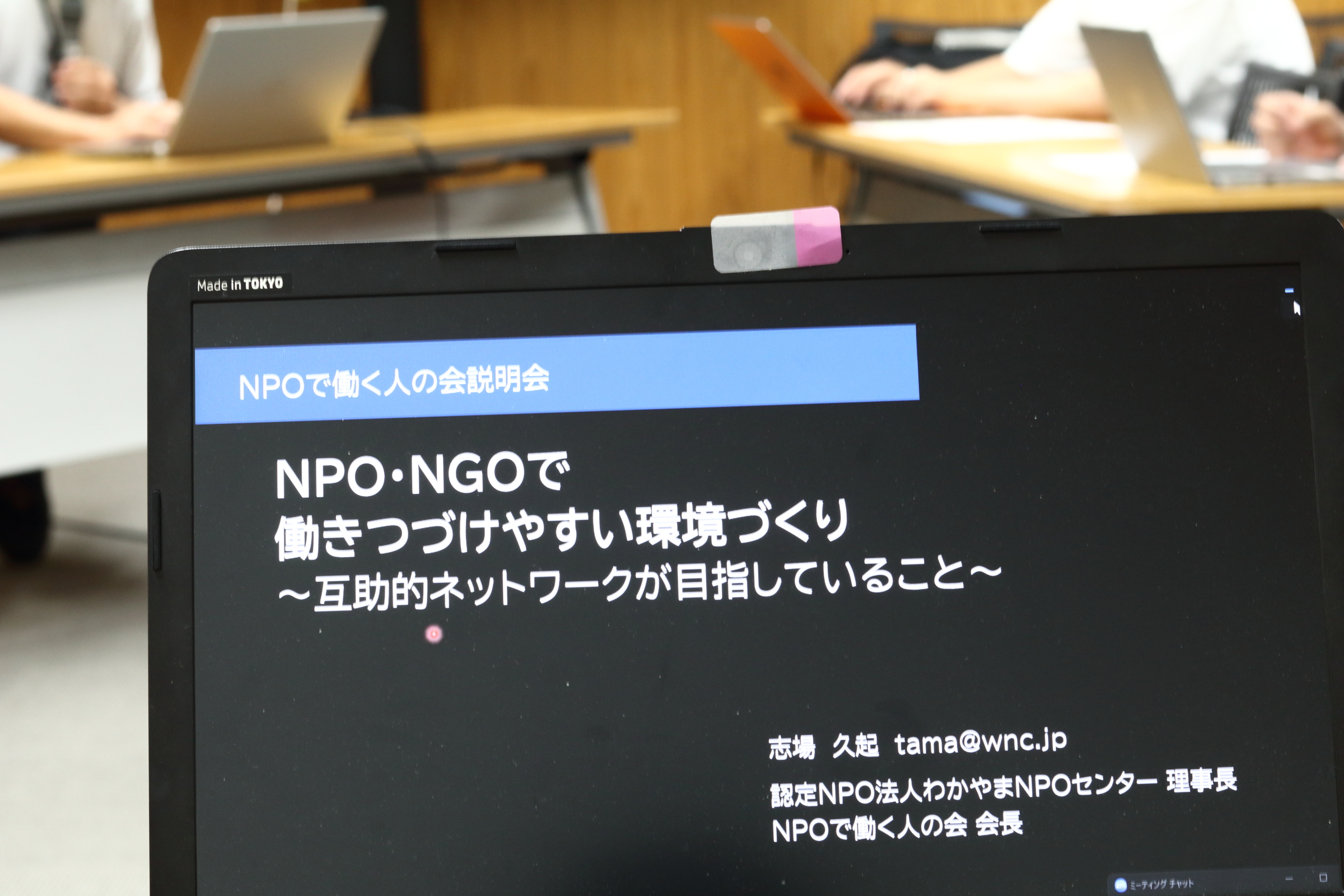

2025年7月25日(金)に開催された「NPO・NGOで働きつづけやすい環境づくりNPOで働く人の会説明会」に、佐賀県CSO推進機構は協力団体として参加しました。

当日は、認定NPO法人わかやまNPOセンターの理事長でNPOで働く人の会の会長である志場 久起氏が、会の趣旨説明とNPO職員が抱える課題、会の取り組みについて説明を行い、全体の進行を担いました。

また、当法人副代表理事である秋山翔太郎とCSO経営支援部の事業コーディネーターである岡野恵美がオンライン配信を行いながら、説明会に参加しました。

説明会の概要と「NPOで働く人の会」の目指すもの

多くのNPO・NGOは少人数の事務局・有給職員で運営されており、不安定な雇用、職場での孤立、ハラスメントなど、労働環境の充実が難しいという現状があります。このような課題を解決し、NPO・NGOで働く人々がより働きやすい環境を自分たち自身で実現することを目指し、「NPOで働く人の会」は活動しています。

この説明会は、特定非営利活動法人岡山NPOセンターが社会福祉法人中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」からの助成を受けて主催し、佐賀県CSO推進機構と公益財団法人佐賀未来創造基金などが協力して実施されました。

NPO職員が抱える課題と会の取り組み

NPOで働く人が抱える課題

説明会の冒頭に志場会長からNPOで働く人々が直面する具体的な課題が挙げられました。

- 事務局が一人で張り合いがない

- 労働の成果が見えづらく、自己嫌悪に陥ることもある

- 会計実務に自信が持てない

- 例:複式簿記と単式簿記の混同

- 少人数の職場でセンシティブな話題を共有しづらい

- 例:持病の相談

- 比較できる同業者や他者が少なく、働き方や待遇のレベル感が持てない

- 相談するタイミングが持ちにくい

- 理事の多くがボランティアで現場にいない。

- 将来が見通しづらい

- 短年度事業や補助金・助成金に依存しているケースが多い。

- 給与水準が一般企業より低い

- 内閣府の令和2年度調査でNPO法人平均年収約249万円に対し、国税庁の民間給与実態統計調査では平均給与433万円だった。

- 法人内で課題に対処しづらい

- 有給職員が少ないため助け合いの関係が築きにくい。

- コンプライアンス意識が欠如した役員がいる場合の対応が困難

- 相談先がなく孤立してしまう職員の存在

NPOで働く人の会の取り組み

これらの課題に対し、志場会長から「NPOで働く人の会」として取り組む5つの目標が説明されました。

1.相談窓口の設置

ハラスメントや団体内の課題を共有できる共通の相談先を、複数団体で費用を出し合って持つ仕組みを考えています。

例えば、1団体で相談員を雇うと月に20万円~30万円かかりますが、5団体で費用を出し合えば1団体あたり月4万円で済むといった考え方です。

近年、相談窓口の設置は中小企業でも義務化されつつあり、行政の事業審査でも加点要素となる可能性があるため、共同設置は小規模団体にとって有効な手段です。

現在、NPOで働く人の相談に乗れる窓口の整備が進められており、非営利組織の特性を理解している人や理事会経験者からの支援が求められています。

2.共同購入・共同受注による経費抑制と収入増加

職員が少ない組織でも環境整備を進め、支出を抑え収入を増やすための「共同購入」や「協働受注」の仕組みを模索しています。 これにより、1団体では難しいことも、他の団体と連携することで解決が可能になります。

例えば、環境系の団体と子ども向けの活動をしている団体が連携すれば、「子ども対象の環境教育」といった新しい事業展開が可能になります。

将来的には、複数の団体が協働で事業を受注する「コンソーシアム」の仕組みも視野に入れられており、これにより、これまで単独ではチャレンジできなかった都道府県レベルのコンペなどにも応募できるようになる可能性があります。

3.兼業・副業のシェア促進(ワークシェア)

NPO間で業務を分担し、人手不足を補い合う「ワークシェア」を促進することを目指しています。

具体的には、プロジェクト単位や業務単位で人手が足りないNPO同士の業務マッチングの仕組みを開発し、NPO間で「この部分を少し手伝ってほしい」と相談し合える関係を築くことを目指しています。

これにより、職員が少ない組織でも、他の団体の協力を得て業務を円滑に進めることが可能になります。

4.職員や組織のセーフティネット構築

災害や感染症の流行(例:コロナ禍)など、予期せぬ事態が発生した際に、NPO・NGOの職員や組織が孤立しないよう、互いに助け合える関係性、つまりセーフティネットを構築することを目指しています。

団体単独では対処が困難な状況において、「こういうことならうちを頼っていいよ」「少し助けてあげるよ」と声をかけ合える横の繋がりを築くことで、組織全体の「レジリエンス(回復力)」を高めます。

5.共済制度の導入

「NPOで働く人の会」が特に優先的に進めているのが、NPOで働く人々の生活を保障するGLTD(Group Long Term Disability)制度です。

GLTD(Group Long Term Disability)制度について

GLTD制度について詳細な説明は、マーシュ ジャパン株式会社の小川浩太氏が担いました。

GLTDは「Group Long Term Disability=グループ長期所得補償保険」の略称で、団体に所属する人が病気や怪我で長期間仕事ができなくなった場合に、収入を補償する仕組みです。

収入を保障

病気や怪我で仕事ができなくなった場合、健康保険の傷病手当金(給与の約2/3を最長18ヶ月間)だけでは不足する部分を補い、さらにその支給期間が終わった後も収入を保障します。

長期的な補償

一般の医療保険が短期(半年~1年)の補償であるのに対し、GLTDは60歳や65歳までといった長期間の所得保障が可能です。

幅広い対象

業務中の事故でもプライベートでの怪我や病気でも対象となり、国内・国外を問わず、基本的に全ての病気や怪我が対象です. さらに、この制度は開始時に「きちんと仕事ができている」在職中の全団体構成員が対象となるため、持病をお持ちの方でも加入しやすいという大きな特徴があります。

団体加入のメリット

個人で加入する所得保障保険に比べて保険料が圧倒的に安い水準で設定されており、これは団体に所属する「モラルある皆様」を対象としているためです。月額わずか700円程度で手厚い補償が得られる例も紹介されました。

組織へのメリット

GLTD制度は、従業員に安心感を与え、満足度やモチベーションを高め、優秀な人材の定着を促進するなど、組織の土台作りに貢献します。

GLTD制度導入に向けて

「NPOで働く人の会」では、このGLTD制度の導入に向けて現在会員を募集しています。年会費2,000円(運営費等)とは別に、この制度への加入費用として月額1,500円が設定されており、団体が全額負担することも、雇用主と職員で折半することも可能です(団体負担分は福利厚生費として経費計上可能)。

説明会アーカイブ動画のご案内

今回の説明会は、佐賀市市民活動プラザの会場とオンラインZoomを組み合わせたハイブリッド形式で開催されました。佐賀県CSO推進機構では、主催団体に了承いただいた上で、当日オンラインZoomでレコーディングした動画の編集を行い、当法人のYouTubeチャンネル「さがCSOチャンネル」にてアーカイブ配信を行っております。

当日の説明会の内容を改めてご確認いただくことができ、NPO・NGOの働き方や「NPOで働く人の会」の目指すものについて、より深くご理解いただく一助となります。

ぜひ、以下よりご覧ください。

佐賀県CSO推進機構の役割と今後の展望

佐賀県CSO推進機構は、「NPOで働く人の会」の趣旨に賛同し、NPO・NGOで働く人々が安心して働き続けられる環境づくりを共に推進していきます。今後も、各地での説明会開催や動画公開を通じて、NPOで働く方々の現状と「NPOで働く人の会」の活動について広く情報を発信していく予定です。

人口減少が進む中でNPO・NGOの人手不足は加速すると予想されており、今こそ助け合いの仕組みを作り、NPO・NGOが組織らしく、人らしく働き続けられる社会を次世代に繋いでいくことが重要です。

「NPOで働く人の会」にご興味のある方は、ぜひウェブサイトをご覧ください。

- NPOで働く人の会ウェブサイト:https://npoworkers.jp

佐賀県CSO推進機構は、これからも地域や社会をより良くしたいと願う皆様の「次の一歩」を力強くお手伝いしてまいります。

お問い合わせ

NPOで働く人の会

(事務局:特定非営利活動法人岡山NPOセンター)

- 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1 丁目4-64 上之町ビル3F

岡山NPOセンター内 全国NPO事務支援カンファレンス気付 - TEL:086-224-0995

- FAX:086-224-0997

- E-mail:npo.workers@gmail.com

- WEB:https://npoworkers.jp

- Facebook:https://www.facebook.com/npokayama/