2025年2月28日(金)、佐賀市市民活動プラザ事業部では、人材育成講座「地域自治と縮充のまちづくり〜支援者としてどう携わるか~」を開催しました。

この講座では、播磨町まちづくりアドバイザーおよび佐用町縮充戦略アドバイザーを務める佐伯亮太氏を講師にお招きし、人口減少時代における新たな地域開発アプローチ「縮充のまちづくり」の概念と、その実践事例についてお話いただきました。

参加者は、従来の数値中心の評価を超え、「つながり」や「充実度」を重視する視点に深く共感し、質疑応答では、実践的なアドバイスも飛び交いました。

目次

目次を読む

開催概要

本講座は、佐賀市市民活動プラザ主催する社会課題別講座(今を知る)として、オンラインZoomを併用したハイブリッド開催とし、全体で35名(リアル14名、オンライン21名)が参加しました。

詳しい開催概要は、以下のリンクからご覧いただけます。

講師プロフィール

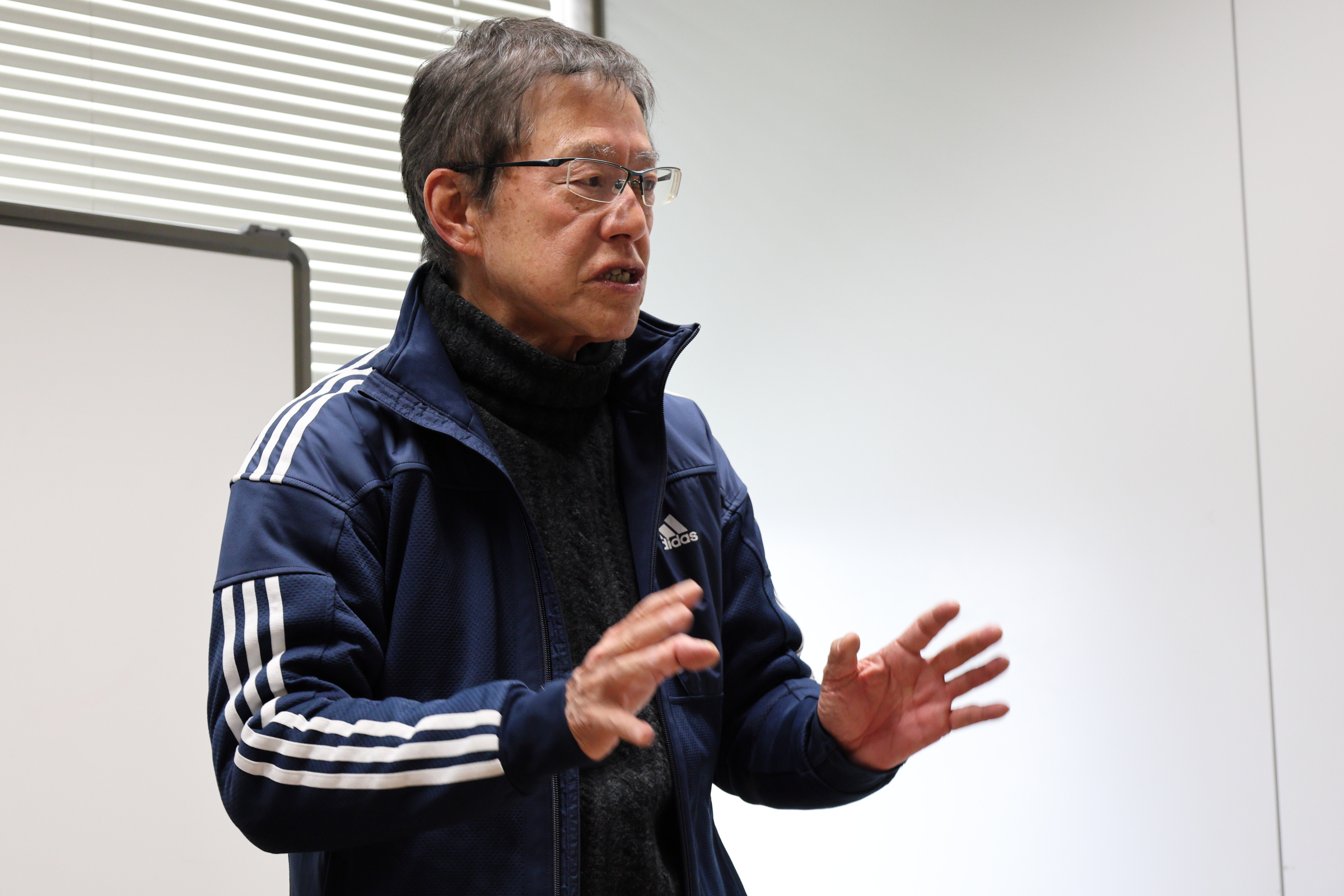

佐伯 亮太 さん(合同会社Roof 共同代表)

都市計画を専門とし、博士(工学)の学位を持つ。播磨町まちづくりアドバイザーおよび佐用町縮充戦略アドバイザーを兼務し、週3日、播磨町役場、週1日、佐用町役場で勤務しながら、複数の会社経営も手掛け、地域と行政の橋渡し役として多角的な視点から地域振興に貢献されています。

「がんばらないけど、あきらめない」を心情に、多様な地域で様々なプロジェクトを立ち上げ、地域の人々が自主的に活動を始められるような支援を重視。 元々クラブDJとして活動されていたという異色の経歴の持ち主でもあり、その経験も活かしながら、地域社会に関わっておられます。

セミナーの特徴と学びのポイント

佐伯さんは、以下の4つの視点を中心に講座を進め、参加者に新たな地域づくりのヒントを提供しました。

- まちおこしと地域づくりの定義

- 縮充のまちづくり:人口減少を前提とした地域開発の新たなアプローチ

- 住民主体の地域活動と協働の推進:住民が主役となる地域活動の重要性

- 具体的な活動事例と成功の要因:参加者が実践に活かせるノウハウの共有

これらの視点に基づき、佐伯さんは地域資源の効果的な活用と住民の主体的な参加を促し、参加者が地域社会の新たな可能性を発見し、各地域で実践するための具体的なヒントを提供しました。

この講座の最大の特徴は、従来の「増やす」まちづくりから一歩踏み出し、人口減少時代において「縮充」という視点で地域を再評価する点にあります。講座全体を通じ、これらの視点が参加者にとって重要な学びのポイントとなりました。

1. まちおこしと地域づくりの定義

佐伯さんは、まず「まちおこし」と「地域づくり」を区別しました。

「まちおこし」は、地域外の人を呼び込むためのクリエイティブな活動であり、メディアにも取り上げられやすいが、これからの人口減少局面では、地域に住む人々のための生活の場の仕組みを作る「地域づくり」が重要になると述べました。地域づくりは地味な活動が多いものの、持続可能な地域社会のために不可欠であると強調しました。

この講座は「地域づくり」に焦点を当てて進められました。

2. 縮充のまちづくりの概念とその実践

人口減少時代における地域開発の新しいアプローチとして、「縮充(しゅくじゅう)」という考え方が提唱されました。これは、単に規模を縮小するのではなく、人口や規模が小さくなることを前提に、そこからこそ生まれる新しい可能性や価値を見出すものです。

佐伯さんは、兵庫県佐用町を例に挙げ、過去60年間の人口動態を分析しました。世帯数は約6,000世帯とほぼ変わらないものの、1世帯あたりの人数は大きく変化しています。かつては4〜5人で構成されていた世帯が、2015年には2.8人に減少しており、地域の最小単位である家族の形が変容していることを示しました。

この変化に対し、佐用町では独自の対応策を模索しています。例えば、町内の図書館で、約1,000人の子どもたち全員が2年間で1回は図書館長を経験できるようにするなど、少人数だからこそ可能な新しい取り組みを検討しています。これは、人口減少を単なる課題としてではなく、新たな可能性を生み出すチャンスとして捉える「縮充」の考え方を体現するものです。

3. 住民主体の地域活動と協働の推進

従来の「課題解決型」アプローチから脱却し、「楽しい」、「面白い」を原動力とする「やりたいことから始める」地域活動の重要性が強調されました。佐伯さんは、地域住民が義務感や使命感ではなく、自らの興味や意欲に基づいて活動することで、より持続可能で活力ある地域づくりが可能になると指摘しました。

具体的な取り組みとして、佐用町の「さようミライカイギ」が紹介されました。これは50歳以下の若い世代を対象とした会議で、従来の地域活動では語られにくかった地域の可能性や魅力を率直に議論する場となっています。このような取り組みを通じて、行政に依存せず、自律的に地域の未来を考える若い世代の育成が目指されています。

まちづくり協議会の在り方についても、根本的な見直しの必要性が指摘されました。これまでの行政の下請け的な組織から、住民が主体的に地域課題に取り組む組織へと転換することが求められています。特に、総務省、厚生労働省、農林水産省、文部科学省などの縦割り行政による地域分断を克服し、より柔軟で包括的な地域運営の仕組みづくりの重要性が強調されました。

4. 具体的な活動事例と成功の要因

地域活動の新たな可能性を示す具体的な事例が紹介されました。

高齢者向けスマホ教室と地域交流

従来のスマホ教室の課題を克服するため、ある地域では革新的なアプローチを採用しました。従来の「教える」スタイルから脱却し、スマホの使い方をアドバイスできる人材を育成することに焦点を当てました。その結果、高校生を中心とした70名のスマホサポーターが誕生し、毎月定期的に講座を開催しています。

この取り組みの特徴は、単なる技術支援を超えた多面的な効果にあります。同世代または近い世代によるサポートにより、高齢者の技術習得を支援するだけでなく、社会参加の機会を創出しています。特に、福祉や地域活動において参加が難しいとされる男性の社会参加のきっかけとなっている点が注目されます。

実際には、スマホ講座は技術習得の場を超えて、実質的にサロンのような機能を果たしています。参加者同士のコミュニケーションを促進し、高齢者の社会的孤立を防ぐとともに、健康予防にも貢献しています。この事例は、地域課題に対する創造的なアプローチの可能性を示す好例となっています。

河川清掃と生き物観察会の組み合わせ

河川清掃は参加者にとって義務的で負担の大きい活動でした。しかし、明石市朝霧地域では発想の転換を図り、河川清掃と生き物観察会を一体的に実施することで、活動の意義と魅力を大きく変えました。

具体的には、河川清掃の前半30分を清掃活動に充て、その後に生き物観察会を行うという構成です。地域に生息する生き物に詳しいおっちゃんが観察会を主導することで、親子連れが自然と参加したくなる仕組みを作りました。清掃活動を強制するのではなく、生き物観察という魅力的な要素を組み込むことで、住民の自発的な参加を促進しています。

この事例の成功の鍵は、地域活動の「楽しさ」を重視した点にあります。義務感や強制ではなく、参加者の興味や好奇心に訴えかけることで、多くの住民、特に親子連れの参加を引き出すことに成功しました。従来の地域活動の固定観念を打ち破り、住民の主体的な参加を促す新しいアプローチとして注目されます。

地域内移動支援とデイサービス

佐用町の江川地域では、江川地域づくり協議会が主体となり、過疎地域における移動支援とケア活動に独自のアプローチを採用しています。

まず、地域の足を確保するため、自主的にバス運行を開始しました。さらに、従来の介護施設への送迎モデルから脱却し、地域の公民館で独自のデイサービスを立ち上げました。この取り組みの特徴は、介護保険の枠組みを活用しながら、地域の公民館を活用している点です。

デイサービスは、単なる介護サービスを超えた意義を持っています。遠い施設に移動するのではなく、地域の公民館で近所の人々と交流しながら過ごすことで、高齢者の社会的つながりを維持し、介護予防に貢献しています。具体的には、週1回の活動で体操や茶話会を行い、高齢者が楽しみながら健康を維持できる環境を創出しています。

この事例は、地域の実情に合わせた柔軟な活動運営の可能性を示すとともに、「縮充」の理念を具現化した先進的な取り組みとして注目されます。

持ち寄り形式の地域イベント「お父さんの焼き芋タイム」

これからの地域活動ってこうあるべきとされる例としてPTAが実施する「おとうさんのヤキイモタイム」が紹介されました。

参加者は軍手や飲み物、可能ならお芋一つを持参し、その他に焼いて食べたいものを自由に持ち寄ります。案内チラシには「味噌汁も作るので、具がもしあれば歓迎します」とあり、注釈で「お肉の差し入れがあったら豚汁となります。なければ味噌汁です」とあるなど、持ち寄り形式で運営されています。結果として毎年、豚汁になるそうです。

イベントや地域活動では全て事務局が準備を担当すると非常に大変になるため、ある程度場を用意した上で、みんなで持ち寄って行う方法を取っています。コロナ禍や福祉衛生管理の注意点がある中でも、持ち寄りによる運営は、これからの縮充のまちづくりや地域づくりにおいて重要な要素であると考えられています。

5. 未来志向の地域活動と新たなコミュニケーションの在り方

従来、地域活動やまちづくりは使命感や義務感に基づく硬直した運営が多かったとされますが、今後は「楽しく、やってみたら面白い」という未来志向の取り組みが求められています。佐伯さんは、固定概念に縛られることなく、参加者同士が自発的に集い、持ち寄りの形式で運営することの大切さを説いています。

さらに、コミュニティデザインで著名な山崎亮さんが度々紹介されている本「Yes、andで、すべてはうまくいく!」を取り上げ、「いいですね、やってみましょう!」とか「いいですね、どうですか」とのように「Yes、and(イエス・アンド」のコミュニケーションが重要とのことでした。

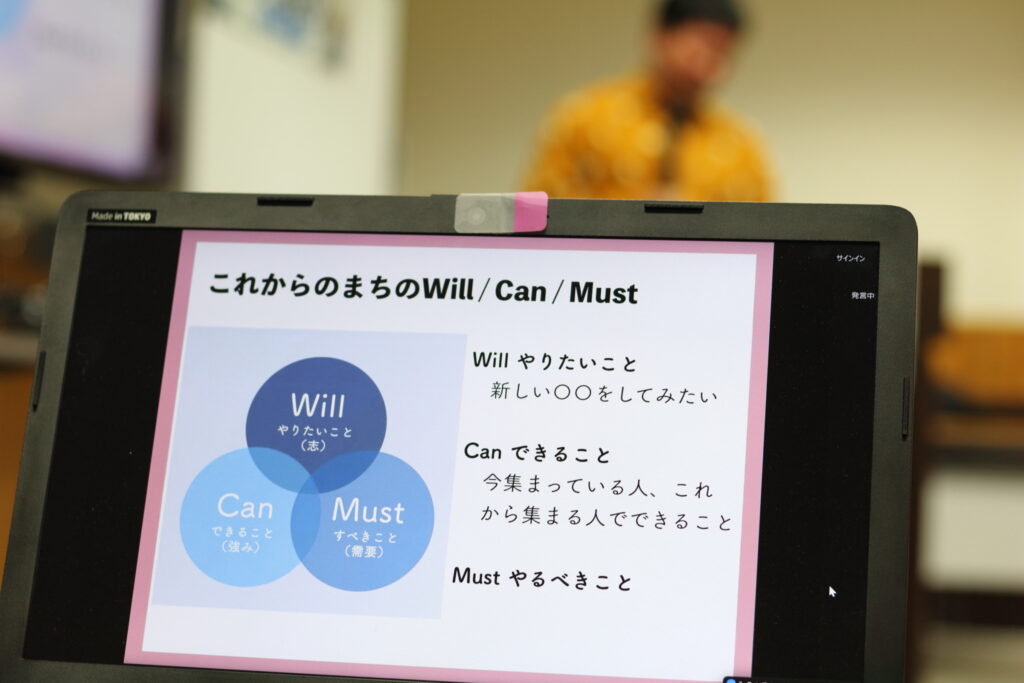

佐伯さんは、続けて地域活動における「ウィル・キャン・マスト(Will-Can-Must)」の概念図を用いて、新たな地域づくりのアプローチを提示しました。

- ウィル(Will):参加者の「やりたいこと」「夢」「前向きなアイデア」を指します。地域活動において、参加者から自発的に生まれる創造的なアイデアや興味は、活動の原動力となります。

- キャン(Can):現状のメンバーや利用可能な資源で実現可能な活動を探求する段階です。大規模な計画ではなく、今いるメンバーで具体的に何ができるかに焦点を当てます。

- マスト(Must):避けられない義務や課題を意味します。従来の地域活動では、この「マスト」が活動を重苦しくし、参加者の意欲を削いでいました。

佐伯さんは、この「マスト」に過度に囚われるのではなく、「ウィル」と「キャン」のバランスを重視すべきだと提言しています。つまり、やりたいことと今できることを中心に据え、義務感に縛られない柔軟な地域活動がこれからの可能性を示唆しています。

これらの考え方は、「縮充」の理念とも通じており、限られた資源の中で創造的かつ効果的な地域づくりを実現するための新しいアプローチとして注目されます。旧来型の自治会の枠組みを超え、メンバーの自発性と創造性を重視する、未来志向の地域活動の可能性を開くものといえるでしょう。

6. 質疑応答から得られた実践的アドバイス

質疑応答では、参加者から多くの実践的な質問が寄せられ、佐伯さんから具体的なアドバイスがありました。

人が集まらない場合の工夫

防災キャンプの事例では、子どもたちが小学校に宿泊しながら段ボールベッドを作り、火を使って料理を体験するなど、遊びと学びを融合させた活動が提案されました。また、70代前後の方々による草刈りチームを結成し、フラワーロードの管理などを「小さな仕事」として取り組む方法も紹介され、地域活動への参加のハードルを下げる工夫が明かされました。

行政トップダウンの課題と対応

佐用町の事例では、週1回の関わりという限定的な関係性もあり、大きな反発は見られないとのことです。特に、まちづくり協議会の見直しを丁寧に行い、地域の皆さんが自分たちでやるという意識が培われてきたことが大きな要因です。また、世代別・性別での意見交換会を実施することで、多様な意見を取り入れる工夫をしています。特に30代や40代の女性だけの意見交換会など、同じ属性の人々が集まることで、より率直な意見交換ができるようになっています。

継続が難しいイベントへのアプローチ

佐伯さんは、そもそもなぜ辞められないのかという理由を考えることが重要だと指摘しました。例として商店街のクリスマス装飾を挙げ、お金があるから続けているだけの活動について、当たり前を疑い、一つ一つ点検していく必要性を説明しました。

新規メンバーの獲得戦略

佐伯さんは、組織の運営に関わるコアメンバーは少人数でも構わないと指摘しました。重要なのは、関わり方のレベルを「組織全体の運営」、「イベントの企画」、「当日の手伝い」など、様々な段階で用意することです。また、参加者それぞれがどの程度の参加度合いを望んでいるのか、例えば月1回の参加なのか、より深い関わりを望んでいるのかなど、期待値を明確にしておくことが重要だと述べました。

参加者の声と学びの成果

講座後のアンケートでは、参加者の満足度平均は8.33という高い評価を得ることができました。参加者の95.5%が「発見やヒント、心境の変化」を実感し、次のような感想が寄せられました。

- 人口減少に対する新しい見方を学び、今ある資源で何ができるかを考える良いきっかけになった。

- 楽しく、ゆるく活動することで、住民主体の協働が促進されるという考えに共感した。

- 具体的な成功事例と実践的なアドバイスが、今後の活動に直結するヒントとなった。

- 従来の数値評価ではなく、住民同士のつながりや充実度を重視する視点が非常に参考になった。

- 少ない人数でいいということ。

- 年齢別のイベント?会の開催が効果的。

- 「無関心の方には無理はせず、興味のある方にお声をかけていく」に納得しました。(^^)/

- 今あるもので、やれることを考える。また、組み合わせや協力者など工夫次第ではいろいろ実践できることがあるのではないかと思います。

- 視点が変わった。できる人を探していたがそうではないことに気づいた。

これらの参加者の声から、本講座が参加者にとって、地域づくりの新たな視点や具体的な活動のヒントを提供する有意義な機会となったことがわかります。特に、人口減少という避けられない現実の中で、地域資源を活かし、住民が主体的に関わることで、より持続可能で豊かな地域社会を築いていくための具体的な道筋を示した点が、参加者から高く評価されたと考えられます。

アーカイブ視聴を希望される方へ

講座のアーカイブ視聴をご希望の方は、以下の申込フォームからお申し込みください。

まとめと今後の展開

今回の講座は、従来の増加志向を超え、縮む中で充実する地域づくりという、新たな視点を提示するものとなりました。

- 評価基準の転換:今後は、従来の「数」や「規模」に偏らず、住民のつながりや充実度、満足度といった質的な側面に基づいた、新たな評価基準を確立していく必要があります。

- 住民主体の協働:行政の縦割り体制を打破し、住民が自らアイデアを出し、柔軟に連携して活動できる体制づくりが重要となります。

- 実践から生まれる知見:講座で紹介された具体的な事例や、質疑応答で得られた実践的なアドバイスは、今後の地域活動を推進する上で非常に貴重なヒントとなります。

今後は、この講座で得られた知見を佐賀市をはじめとする各地域に広げ、「縮充」の視点から地域社会が自立し、発展していくための連携や新たな取り組みをさらに推進していく予定です。

お問い合わせ先

佐賀市市民活動プラザ事業部

- 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

- TEL:0952-40-2002

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:plaza@tsunasaga.jp

- Facebook:https://fb.com/tsunasaga.plaza/

- Instagram:https://www.instagram.com/tsunasaga.plaza/