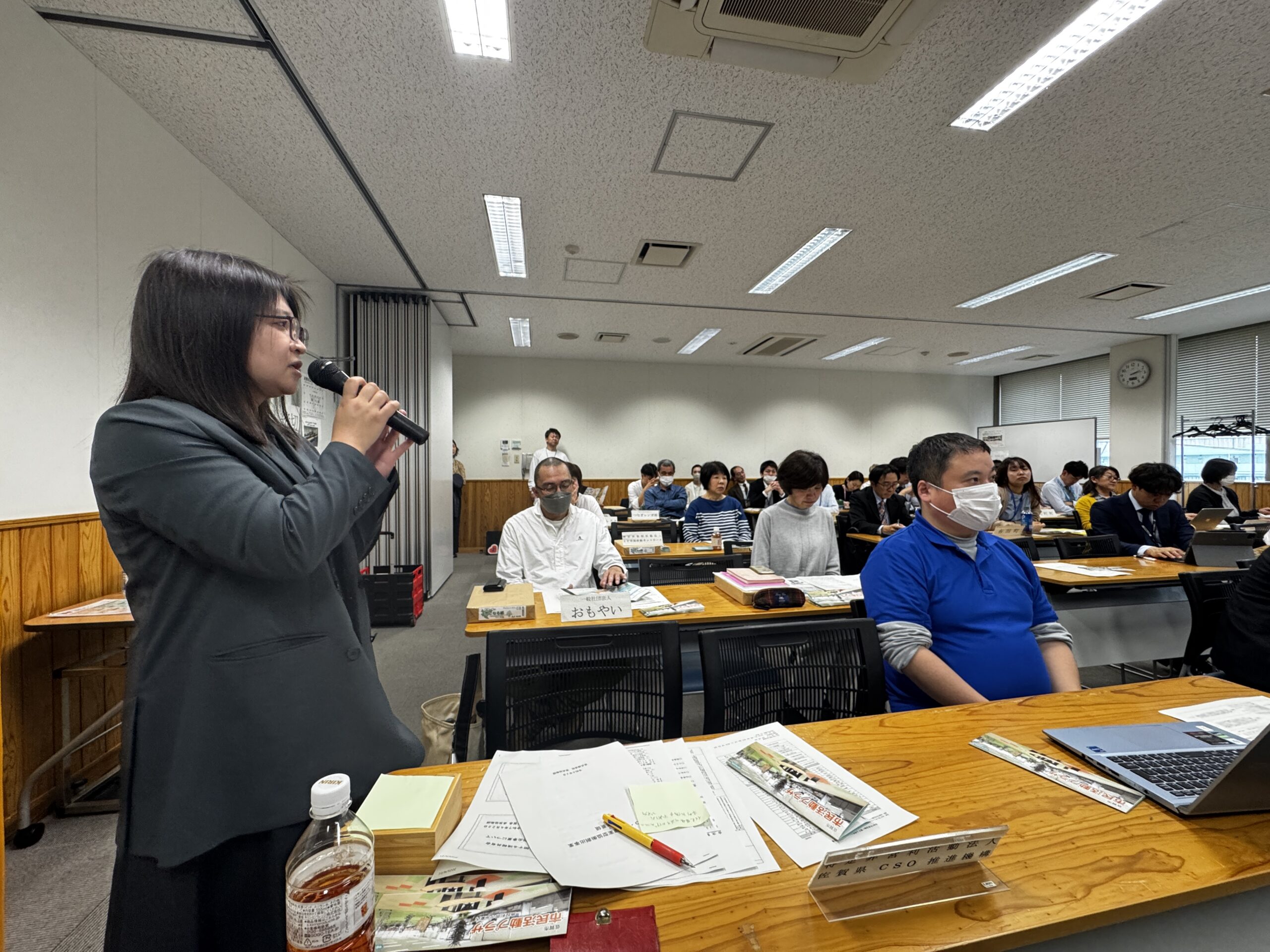

2025年4月22日(火)、佐賀県庁県民協働課主催による「協働に関する情報共有会議」及び「特定非営利活動促進法施行事務の勉強会」が佐賀市市民活動プラザの会議室を会場に開催されました。

佐賀県CSO推進機構からは、副代表理事の秋山、佐賀市市民活動プラザ事業部で相談支援員の羽良およびCSO経営支援事業部で事業コーディネーターの岡野の3名が参加しましたので、その概要を報告します。

協働に関する情報共有会議

本会議は、市町職員や中間支援組織が一堂に会し、顔を合わせることで連携を強化し、協働に関する情報共有を目的として開催されました。

会議では、まず佐賀県県民協働課の職員の皆様、そして各市町、中間支援組織の参加者の自己紹介が行われました。多くの市町で担当者が変更になったことが報告され、相互の連携の重要性が改めて確認されました。

続いて、佐賀県県民協働課より、県の協働に関する取り組みについて説明がありました。

CSO・企業提案型協働創出事業

CSO・企業提案型協働創出事業は、CSO(市民社会組織)や企業からの提案を行政(県・市町)と対話を重ねながら、多様な主体が連携して地域の課題解決を図る事業です。

提案者と行政が対等な関係で協議を進めることが重視されており、行政支援を当てにするのではなく、同じ立場で意見を出し合うことが重要であるとされました。

令和7年度の提案募集期間が、県の次年度予算編成を考慮し、6月30日までに短縮されたことが特に強調されました 。これは、採択された提案をよりタイムリーに進めるため、予算未確保による事業開始の遅れを防ぐ目的があります。

- 募集期間:令和7(2025)年4月1日~6月30日

令和6年度は、県で3件、市町で14件の事業が採択されたことが報告されました。県で採択された内の1件は佐賀県CSO推進機構として事業の掘り起こしやコーディネートで携わった案件です。

推進機構が携わった案件

私たち推進機構では、認定NPO法人サービスグラントから相談を受け、県民協働課への協働提案「県内CSOにおける活動基盤強化に向けたプロボノを活用した協働事業」に携わりました。結果として本事業は、事業協力として部分採択となりました。

プロボノとは、スキルや経験を持った企業人材・専門家とそれを必要とするNPO・CSOとのマッチングを目指す取り組みであり、私たちとしてもマッチングに取り組むことを情報交換の場で伝えるました。

佐賀市市民活動プラザが令和6(2024)年度に実施した市民活動団体実態調査(回答:195団体)では、資金面よりも人材面の課題の方が深刻であるとの回答が寄せられました。プロボノによる支援が人材確保の解決策の一つになればと考えています。

その他の県の取り組み

災害時におけるネットワーク構築・連携支援

佐賀県では、災害時における被災者支援・復興支援を迅速に行えるよう、佐賀県社会福祉協議会(社協)と佐賀災害支援プラットフォーム(SPF)と行政との三者連携を強化しています。令和6年度には、市町の災害関係担当部署も参加しており、さらに企業を加えた四者連携協定を3月末に締結しました。今年度からは、平時においても企業が連携の取り組みに関わるような形を進めていく予定です。

県と企業との包括連携協定締結状況

令和6年度には、2社との協定が新たに加わり、現在17の企業と包括連携協定を締結しています。今後も新たな企業との連携を予定しています。

CSOの組織力強化に向けた支援事業

県では、様々なCSOの組織力強化や課題解決を支援するため、複数の事業を実施しています。CSO次世代人材養成セミナー、伴走支援、そして今年度から新たにCSOマネジメントアカデミーが行われています。

CSOマネジメントアカデミー

私たち推進機構が企画運営を受託しました。県内CSO(NPOや地域組織)の組織力強化を目的とした人材育成事業です。この事業は、単なる研修にとどまらず、団体自身が自らの課題や組織の成長点を主体的に発見し、改善していくプロセスを支援することに特徴があります。

参加者からの情報共有

佐賀市や鳥栖市、中間支援組織から独自の取り組みについて紹介がありました。

- 佐賀市協働推進課より、災害時における佐賀市、SPF、社協の三者連携会議を平時でも毎月開催し、顔の見える関係づくりを目指していること、また、佐賀市市民活動プラザに設置されているこのシステムはハイブリッド会議にも対応可能なオンライン会議システム(話者追尾システム搭載)等の設備に関する紹介がありました。

- 鳥栖市市民協働課より、令和7年度の鳥栖市市民活動支援補助事業で10事業が採択されたことが報告されました。昨年度の4事業から大幅に増加しています。

- 佐賀未来創造基金理事長の山田健一郎さんから、休眠預金等活用事業による助成公募が5月1日開始予定であることや、地域での三者連携・四者連携促進に向けた公募について説明がありました。

- 佐賀県地域づくりネットワーク協議会では、新たな活動を始めています。

- 私たち佐賀県CSO推進機構からは、近年、任意団体の立ち上げに関する相談が全県的に増加している現状を説明し、遠方の任意団体からの相談に対しては、土地勘のある市町の担当課との連携をお願いする場合がある旨をお伝えしました。

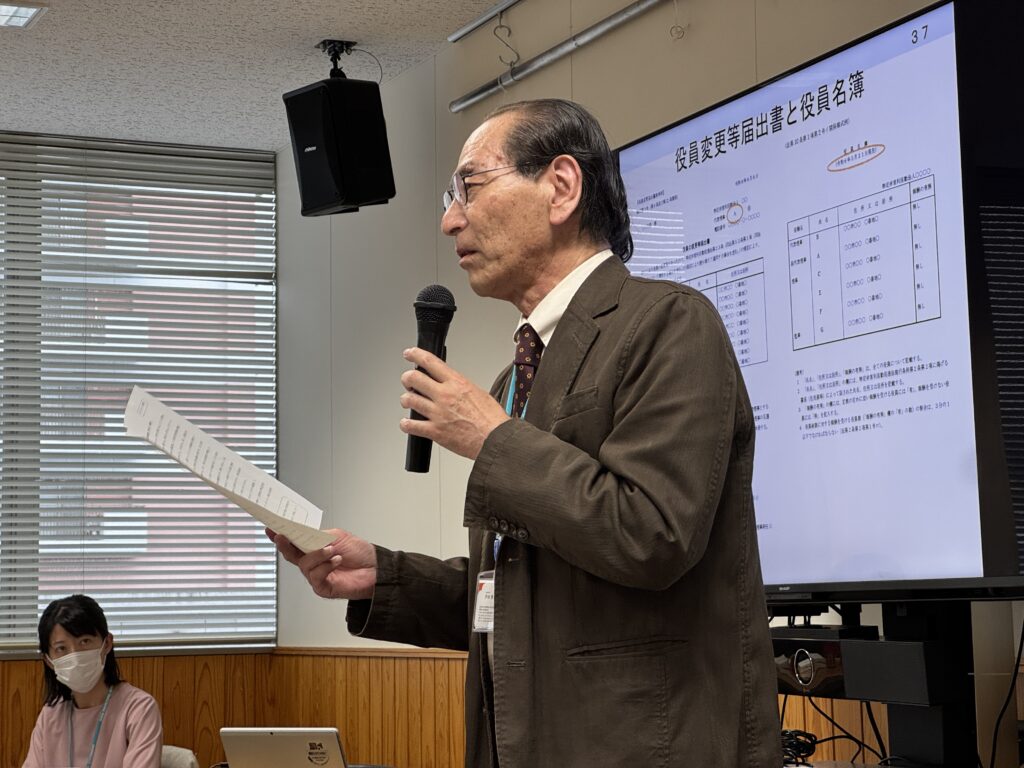

特定非営利活動促進法施行事務の勉強会

休憩を挟んで後半に行われた勉強会は、令和7年度特定非営利活動促進法施行事務の権限移譲に伴う市町勉強会として、情報共有会議に引き続き多くの市町職員が参加し、そして今年度からは中間支援組織にも参加を呼びかけられて開催されました。

本勉強会は、特定非営利活動促進法(NPO法)に関する事務手続きについて理解を深めることを目的としています。佐賀県県民協働課よりNPO法人の概要や設立・管理運営に関する詳細な説明がありました。

権限移譲事務の概要

佐賀県では、NPO法人に関する事務について、一部の市町(唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、神埼市、基山町、有田町、大町町、太良町、白石町:以下、権限移譲市町)に権限を移譲しています。

県から市町へ権限移譲されている事務の範囲は、主たる事務所が当該市町にあるNPO法人の設立認証申請、定款変更認証申請、合併認証申請の受付・審査・認証、事業報告書等の受理、役員変更等届出の受理、解散届出の受理など、NPO法に基づく大部分の事務が含まれます。一方、認定NPO法人及び特例認定NPO法人に関する事務は、より専門的な知識や全国的な視点を要するため、引き続き佐賀県が所管します。

勉強会では、内閣府が運営する「所轄庁サイト」の活用が推奨されました。このサイトでは、NPO法に関する法令や解釈、全国の所轄庁におけるQ&Aや事例集などを閲覧でき、ヒントを得ることができます。

特定非営利活動法人の概要

NPO(Non-Profit Organization:非営利組織)は、一般的に自主的に社会貢献活動を行う法人格を持たない任意団体を指します。これに対し、CSO(Civil-Society Organization:市民社会組織)は、NPO、自治会、老人クラブ、PTAなど、より広範な市民による自主的な組織を総称する言葉です。そして、NPO法人とは、これらのCSOの中で、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて法人格を取得し、登記された団体のことを言います。

NPO法人となることは、行政によるお墨付きではなく、その活動の優劣や信頼性は市民が評価すべきものであるというNPO法の精神が改めて強調されました。行政はあくまでNPO法に定められた要件を満たしているかを確認する立場にあります。

NPO法の主な目的は、法人格を持たない任意団体の活動における銀行口座開設、事務所賃借、不動産登記などの不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することです。

様々な組織形態との比較として、NPO法人、株式会社、一般社団法人、公益法人、社会福祉法人などの違いが示されました。NPO法人の重要な特徴の一つとして、「剰余金の配分が不可」であることが挙げられました。これは、NPO法人が事業活動によって得た収益を、社員(会員)に分配してはならないという意味であり、収益を上げることを禁止するものではありません。得られた収益は、翌事業年度以降の事業活動や法人運営のために再投資する必要があります。

NPO法では、保健、医療、福祉の増進、社会教育の推進、まちづくりの推進、観光の振興、農山漁村または中山間地域の振興、学術、文化、芸術またはスポーツの振興など、20の特定非営利活動分野が定められています。設立を希望する団体は、これらのいずれか、または複数に該当する活動を主たる目的とする必要があります。

法人格を取得することによる効果として、以下が挙げられました。

- 社会的信用の増大

- 事業や活動の組織的継続性の担保

- 法人名義での契約や手続きが可能になること

- 寄付金募集や法人格を有する団体限定の助成金申請など収入確保の手段が拡大すること

- 税制面や登記面での優遇措置(会費や寄付金の非課税、登録免許税の免除など)

一方で、毎年度の事業報告や変更の届出、情報公開義務、税務申告、登記など、法人としての義務とそれに伴う事務作業が発生することも説明されました。設立を検討する団体に対しては、これらの効果と義務を十分に理解した上で判断することが重要であると強調されました。

佐賀県におけるNPO法人の数は、全体として横ばい傾向にあることが報告されました。解散する法人がある一方で、新たに設立される法人も存在するため、一概に減少している状況ではないとのことです。

NPO法人の設立手続き

NPO法人の設立には、特定非営利活動を主たる目的とし、以下の8つの要件を満たす必要があります。

- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

- 営利を目的としないものであること(利益の分配禁止)

- 社員の資格に不当な条件を付さないこと

- 役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下であること

- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと

- 特定の公職者または政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと

- 暴力団でないこと

- 10人以上の社員(正会員)を有すること

設立までの主な流れは、まず同じ志を持つ10人以上が集まり設立準備グループを立ち上げ、活動内容や役員体制を検討します。次に、設立総会に諮るための議案(定款、設立趣旨書、事業計画書、活動予算書など)を作成し、所轄庁への事前確認が推奨されます。その後、設立総会で設立等を決定し、議事録等を作成します。役員からは就任承諾書等を取得します。

これらの書類を揃え、設立認証申請書を所轄庁(県または権限移譲市町)に提出します。主たる事務所が複数の都道府県に設置される場合は、主たる事務所の所在地の所轄庁への申請となります。

申請書類は2週間縦覧され、認証後2週間以内に法務局で設立登記を行うことで法人として成立します。登記完了後、所轄庁や関係機関へ届け出ます。

主な添付書類は、設立認証申請書、定款、役員名簿、住民票、就任承諾及び誓約書、社員名簿、確認書、設立趣旨書、設立総会議事録の謄本、設立当初2か年の事業計画書・活動予算書などです。

NPO法人の管理運営(事業報告書、役員変更届出書)

NPO法人は、法令・定款に基づき適切な管理・運営が必要です。最高の意思決定機関である社員総会を年1回開催し、事業報告・決算・監査報告、事業計画・活動予算の承認、役員選任を行います。定款変更も総会決議が必要で、内容により所轄庁への認証申請または届出となります。

毎事業年度終了後3ヶ月以内に、前事業年度の事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、注記、役員名簿など)を所轄庁へ提出する義務があります。これは情報公開を通じ信頼性を高めるためです。提出書類は相互に関連し、役員名簿には当該事業年度の年間役員と就任期間を記載します。NPO会計基準は推奨されますが必須ではありません。

役員変更時は速やかに役員変更届出書を提出します。役員の任期は最長2年で改選が必要、任期満了と辞任は区別されます。役員変更(特に理事)は法務局での登記(重任登記含む)も必要です。役員選任には欠格事由や親族等の排除規定遵守が必要です。

NPO法人の透明性を高める「NPO法人会計基準」

NPO法人の運営において重要な要素の一つが、事業報告書や活動計算書(いわゆる決算書)の作成です。これらの書類の作成に関して、「NPO法人会計基準」という基準が存在します。これは、全国のNPOや支援団体で構成される「NPO法人会計基準協議会」が、専門家の協力を得て策定した民間の会計基準です。

この「NPO法人会計基準」は、NPOの活動を支援者に対して分かりやすく伝えることを目的としており、内閣府もその利用を推奨しています。しかしながら、すべてのNPO法人がこの基準に必ず従わなければならないわけではありません。実際には、中小企業会計基準に準拠している法人や、他の会計基準に基づいて財務諸表を作成・提出しているNPO法人も存在します。

「NPO法人会計基準」の詳細や、その導入を検討する上での情報は、NPO法人会計基準協議会が運営するウェブサイト「みんなで使おう!NPO法人会計基準」で確認することができます。

質疑応答

質疑応答では、議事録等における押印省略の可否について質問がありました。これに対し、NPO法上明確な規定はないものの、法務局における登記手続きとの関係も考慮する必要があるため、関係機関への確認が必要であることが共有されました。

NPO法の本質と設立精神:芦田貴志雄さんからのメッセージ

説明の最後に、芦田さんから参加者の皆さんに向けて、NPO法に対する深い洞察と重要なメッセージが語られました。

まずNPO法について、自身が37年間町役場に勤務し、税務、総務、福祉といった分野に関わってきた経験から見ても非常に特異な法律であると述べられました。その理由として、他の法律と比較しても、NPO法が市民の自主性と公益性の促進に特化した独自の精神を持つ点を挙げられました。

その背景として、阪神淡路大震災時に多くのボランティアが活動したことがNPO法制定のきっかけになったと説明されました。当初は市民活動促進法として検討され、様々な意見が出た結果、国会で超党派によるプロジェクト会議が開かれ、議論を重ねて現在のNPO法が成立した経緯が語られました。

芦田さんは、NPO法の精神に関する文献「NPO法コンメンタール|特定非営利活動促進法の逐条解説」(堀田力・雨宮孝子編)から、以下の重要な点を引用し強調しました。このコンメンタールは、NPO法の制定趣旨や解釈について深く掘り下げた文献であり、現在の入手は困難であるとされています。

- NPO法は、民間の非営利活動を促進するために制定された。その目的は、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を促し、公益の増進に寄与することであると、NPO法第1条にも明記されています。

- 行政が民間の非営利活動を補完するという消極的な位置づけではなく、市民が自らの意思で自立的・自発的に非営利活動に参加できることを目的としている。この点は、NPO法が市民の自由な意思と私的自治を尊重する原則に基づいていることを示しています。

- 市民の自由な意思と私的自治の原則を尊重し、営利を目的としない社会サービスの供給主体としてのNPOが確固たる事業を行うこと、行政とは異なる多様な価値観を持つNPOが自立して活動することが重要である。

- 行政の介入を少なくするため、政令や省令への委任をできる限り排除し、市民団体が要求する書類等の負担などは法律の中に全て書き込むという考え方がとられた。これは、行政がNPO法人に対して、法律に定められた以上の独自の要求をすべきではないという考えに基づいています。

- NPO法の運用や解釈にあたっては、これらの精神を十分配慮し、原則として法律に書かれている以上のことを行政が独自の判断でNPO法人に要求すべきではない。NPO法を所管する行政担当者として、この精神を理解し、NPO法人との関係において常に意識することの重要性を訴えられました。

芦田さんは、何か困ったことがあった場合には、NPO法の精神に立ち返って考えることも一つの方法ではないかと提案し、NPO法の根底にある理念を理解することの重要性を強調されました。

この芦田さんの言葉は、NPO法が単なる手続きの集合ではなく、市民の自由な社会貢献活動を支えるための精神に基づいた法律であることを改めて参加者に認識させるものでした。

まとめ

今回の会議と勉強会を通して、佐賀県内の市町、中間支援組織、そして県が顔を合わせ、情報や課題を共有する貴重な機会となりました。特に、NPO法に関する実務的な内容や、CSO・企業提案型協働創出事業の変更点など、日々の業務に直結する重要な情報を得ることができました。

佐賀県CSO推進機構は、今後も佐賀県県民協働課をはじめ、各市町、中間支援組織の皆様と連携し、佐賀県における協働の推進、CSOの健全な発展に貢献してまいります。

お問い合わせ先

佐賀県CSO推進機構 佐賀市市民活動プラザ事業部・CSO経営支援事業部

〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

佐賀市市民活動プラザ事業部

- TEL:0952-40-2002

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:plaza@tsunasaga.jp

- FB:https://fb.com/tsunasaga.plaza/

- IG:https://instagram.com/tsunasaga.plaza/

CSO経営支援事業部

- TEL:080-4282-8061(岡野)

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:cso.sprt@min-nano.org

- FB:https://fb.com/sagacso/

- IG:https://instagram.com/sagacso/