佐賀県内の地ビールブランドの将来性に着目し、当法人副代表理事の秋山翔太郎、地場産品ブランディング支援事業部の岡野恵美、及び同事業部アドバイザーの桂城氏は、コトブキテクレックス株式会社が運営する「佐賀アームストロング醸造所」(佐賀市諸富町)を訪問しました。訪問に際し、代表取締役社長の松本憲幸氏とヘッドブルワーの多田隈圭氏から、醸造所の現状や今後の展開についてご説明いただき、双方で貴重な情報交換を行うことができました。

地ビール事業の現状と製品ラインアップ

コトブキテクレックス社は、長年培ってきたタンク製造の高度な技術力を活かし、2021年に佐賀アームストロング醸造所を開設。高品質なクラフトビール造りに挑戦しています。

現在、主力商品としては、佐賀県産原料にこだわったクラフトビール『Sagan Salute ストロングバーレー』(750ml/330ml)をはじめ、ホップの香りが特徴的な『Armstrong IPA』、華やかで飲みやすい『Armstrong HSGペールエール』、小麦を使った『Armstrong ヴァイツェン』などを製造・販売しています。

特に『Sagan Salute ストロングバーレー』の750mlボトルは、贈答用としても人気を集めています。アルコール度数10%という飲みごたえを実現した高品質なバーレーワイン(※大麦を主原料としたワインのようなクラフトビール)として、高い評価を得ています。

地元佐賀の酒販店との取引も順調に拡大しているとのことです。

さらに、私たち佐賀県CSO推進機構では、アームストロング醸造所のフラッグシップ商品『Sagan Salute ストロングバーレー』を、佐賀県NPO等指定ふるさと寄附金(ふるさと納税)の返礼品として取り扱わせていただいています。

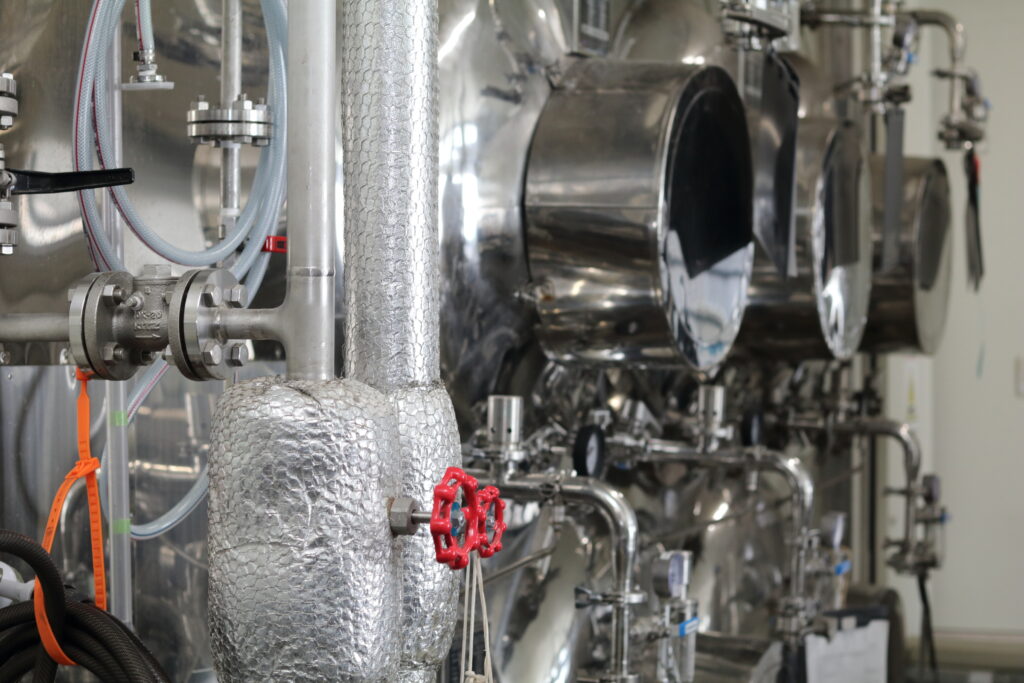

製造工程の徹底と品質へのこだわり

訪問では、多田隈ヘッドブルワーから、ビールの味わいを決定づける醸造工程について、非常に丁寧な説明をいただきました。アームストロング醸造所では、品質を第一に考え、以下の工程を徹底して行っています。

- 糖化工程:まず、麦芽(デンプンの塊)を砕き、60℃のお湯に約1時間浸漬します。この工程で麦芽に含まれる酵素が働き、デンプンが糖に分解され、ビール造りの基礎となる甘い液体「麦汁(ばくじゅう)」が生成されます。1回の仕込み(ビール造りの1サイクル)には、100kgから130kgもの麦芽を使用するそうです。

- 濾過工程:次に、糖化後の麦汁から麦芽の殻などの固形分を取り除くため、約3時間かけて丁寧に濾過を行います。一番搾り、二番搾りまで実施し、クリアで高品質な麦汁を抽出します。タンクの底部にあるスリット状の装置で自然な濾過層を作り出す工夫が凝らされています。

- 煮沸工程:濾過された麦汁を、1時間から1時間半かけて煮沸します。この段階で、ビールの苦味や香りの元となる「ホップ」を添加します。煮沸することでホップの成分が麦汁に溶け出すと同時に、麦汁を殺菌する重要な役割も果たします。

- 発酵・熟成工程:煮沸と冷却が終わった麦汁に酵母を加え、いよいよ発酵させます。15℃から20℃の温度管理のもと、約1週間の一次発酵を行います。その後、さらに3~4週間の熟成期間を経て、ビール特有の複雑な風味や香りがゆっくりと引き出され、ようやく完成となります。

また、設備面においても、以下のような特徴がありました。

- 仕込みタンク:500Lタンクを使用しており、1回の仕込みでおよそ500Lのビールを製造可能です。

- 温度管理:発酵・熟成時の温度を精密にコントロールするため、空気冷却と液体冷却の2系統による温度管理システムを導入しています。

- ホップの活用:ビールの個性を決めるホップは、年間を通じて品質を安定させるため、約30~40種類もの多様なホップを使い分けています。特にアメリカ産やドイツ産の高品質なホップを中心に選定しているとのことです。

- 水へのこだわり:ビールの約9割を占める水にもこだわり、佐賀の軟水の特性を最大限に活かした製品作りを行っています。

- 発酵タンク:製品の特性に応じて、密閉された閉鎖系タンクと、上面が開いた開放系タンクの2種類を使い分けて醸造しています。

これらの徹底した工程管理と設備へのこだわりが、アームストロング醸造所の高品質なビールを生み出す秘訣であることがよく分かりました。

新製品開発と地域資源活用への挑戦

アームストロング醸造所では、定番商品だけでなく、地域資源を活用したユニークな新製品開発にも積極的に取り組んでいます。

現在、食品ロス削減の観点から、食品の製造過程で出てしまう食材を活用した新しいビールの開発を進行中です。試作段階では、酸味がやや強く出てしまう点が課題として挙がっており、食材の加工工程調整や、酵母の種類、製法の見直しなどを検討しているとのことでした。

さらに、佐賀県の特産品の海産物や農産物を活用した、佐賀ならではの独創的なビールの開発も構想中とのことです。これらはSDGs(持続可能な開発目標)の観点からも、食品ロス削減に貢献できる意義深い取り組みと言えるでしょう。

将来的には、新しい醸造法や、ビール醸造の技術を応用したウイスキー製造への参入も視野に入れており、その挑戦意欲に大変感銘を受けました。

今後の展望と新たな挑戦

今回の訪問では、当法人の桂城アドバイザーから、コトブキテクレックス社の強みであるタンク製造技術を活かしたBtoB(企業間取引)展開や、他社ブランドのビールを製造するOEMビジネスの拡大といったマーケティング戦略についても提案がありました。実際に、OEM製品は、順調な販売を記録しているそうです。

また、若年層へのアプローチとして、佐賀大学の芸術地域デザイン学部の学生とタイアップて試作中の製品のラベルを制作するプロジェクトが進行中とのことです。こちらからは、地域の料理店と連携した試飲会や、日本酒の「酒の会」のようなイベントを開催し、消費者との接点を増やしていくことで、ブランド認知度向上を図ることを提案しました。

アームストロング醸造所は、クラフトビールメーカーとしての独自性を確立しつつ、本業であるプラント(タンク製造)事業との相乗効果を生み出すことを目指しています。特に、佐賀という地域特性を活かした製品開発と、効果的なマーケティング戦略の構築に今後も注力していくとのことでした。

連携が生み出す未来への期待

今回の訪問と意見交換を通じて、私たちは、アームストロング醸造所の持つ高い技術力と品質へのこだわり、そして未来に向けた熱意を改めて認識しました。

松本社長や多田隈ヘッドブルワーとの議論を通じ、製造者(アームストロング醸造所)、支援組織、行政、大学などがそれぞれの強みを活かして連携することで、佐賀県の地ビール市場全体の活性化やさらなる充実につながる大きな可能性を感じました。

今回の訪問は、単なる醸造所見学に留まらず、技術面、品質管理、製品開発、そして今後の事業展開に向けた具体的なアイデアや提案が活発に交わされる、非常に実り多い交流の場となりました。これは、双方の信頼関係をより一層深める重要な一歩であると確信しています。

佐賀県の地場産品のブランド力を高め、地域全体の活性化に寄与する取り組みとして、佐賀県CSO推進機構は今後も佐賀アームストロング醸造所との継続的な連携・支援を進めていきたいと考えています。