2025年3月1日(土)、佐賀市市民活動プラザ事業部では、人材育成講座「地域自治と縮充のまちづくり〜支援者としてどう携わるか~」を開催しました。

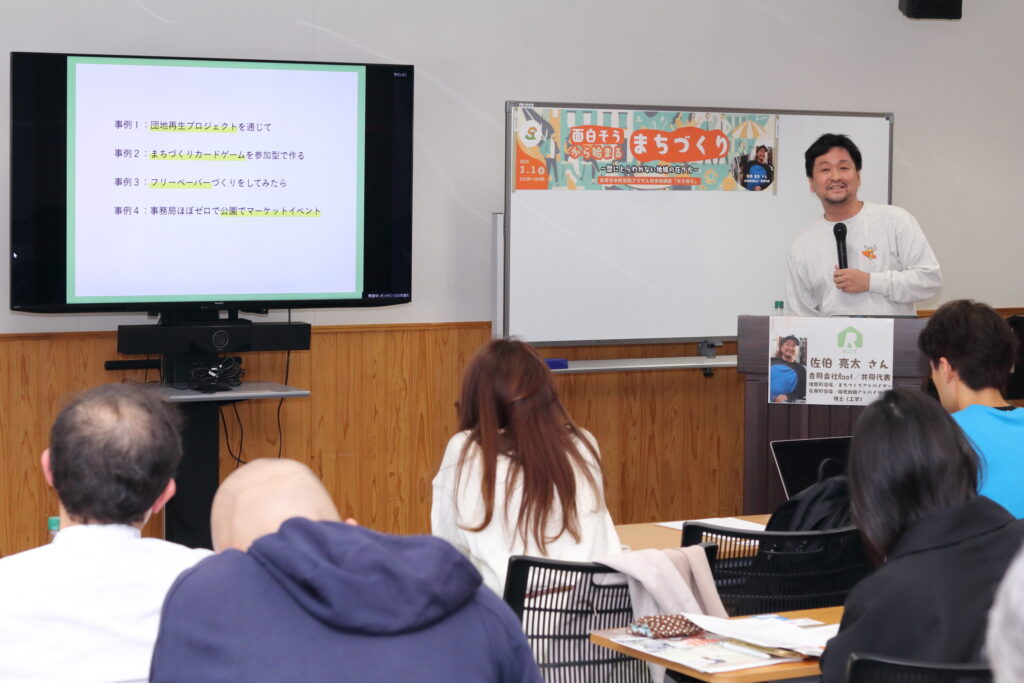

前日の講座「地域自治と縮充のまちづくり~支援者としてどう携わるか~」に引き続き、講師に播磨町まちづくりアドバイザーおよび佐用町縮充戦略アドバイザーを務める佐伯亮太さんをお招きし、「面白そう」という感情を起点にした、型にとらわれない地域づくりのあり方についてお話いただきました。

参加者は、地域活動への新しいアプローチや、固定概念にとらわれない自由な発想に触れ、活発な意見交換が行われました。

目次

目次を読む

開催概要

本講座は、佐賀市市民活動プラザ主催する社会課題別講座(先を読む)として、オンラインZoomを併用したハイブリッド開催とし、全体で43名(リアル18名、オンライン25名)が参加しました。

開催概要、前日(2/28)の開催レポートは、以下のリンクからご覧いただけます。

講師プロフィール

佐伯 亮太 さん(合同会社Roof 共同代表)

都市計画を専門とし、博士(工学)の学位を持つ。「がんばらないけど、あきらめない」を心情に、多様な地域で様々なプロジェクトを立ち上げ、地域の人々が自主的に活動を始められるような支援を重視し、行政職員、アドバイザー、経営者など多様な立場で地域社会に関わる。元々クラブDJとして活動されていたという異色の経歴の持ち主でもあり、その経験も活かしながら、地域社会に携わる。

詳細なプロフィールは、開催概要(告知ページ)をご覧ください。

セミナーの特徴と学びのポイント

本講座では、佐伯亮太さん自身が携わってきた数々のプロジェクトの事例紹介を軸に、地域活性化とコミュニティづくりのための取り組みについて解説しました。

講座の冒頭で、佐伯さんは「まちおこし」と「地域づくり」の本質的な違いを説明。「まちおこし」はテーマに沿った外部向けのサービス提供や大きなイベント創出で、メディアに取り上げられやすい活動、「地域づくり」は、地域内部の課題解決を目指し地域に住む人々の生活の仕組みを根本から創り直す営みであるとしました。

前日の講座「地域自治と縮充のまちづくり」が「地域づくり」に主眼を置いていたのに対し、今回の講座は「まちおこし」に焦点を当て、地域活性化の斬新な手法を探求しました。

1. 地域活動の原点となった商店街活性化プロジェクト

佐伯さんは大学院生時代に携わった横浜洪福寺松原商店街のプロジェクトで、当初かっこいい空間を創出するプレゼンをしましたが、当時40代の商店街青年団の方から「模型とかもかっこいいし、熱量もあるけど、言ってることが全然わからない」と言われたとのこと。その際に、大学で使われている言語と、まちで使われている言語が全く違うことに気づき、まちの人たちと一緒に物事をやっていくスタイルを選ぶようになったそうです。

青年団が補助金でLEDライトをつけた際には完成披露会の開催を提案し、夜の商店街を活性化させるイベント「ナイトバザー」を開催したところ、1000人単位で人が来るイベントに。しかも、昼間は高齢者しかいない商店街が、そのイベントでは30代の家族連れで溢れたそうです。それを通じ、まちに人がいないのではなく、商店街の店舗が開いている時間にいないのだということに気づかされたと言います。

その後、ピンクのジャケットや案内標識、三角旗などを作成し、商店街をピンク色に染め上げるユニークな企画などを展開し、徐々に商店街は活性化していきました。

これらの経験を通じ、佐伯さんは、まちの中で何かをつくるときは、どういう人たちがどういう理由で参加するのかを把握することが重要だと気づいたそうです。

2. 団地再生プロジェクトの展開と成果

佐伯さんは、佐伯さんは、かつて自らが暮らしていた「コーポラスはりま」という築50年の古い団地の再生プロジェクトを紹介。オーナーが空き室を改修して作ったシェアスペースの使い方を一緒に考える中で、団地の庭や空き室を活用したマルシェを開催するなど、徐々に多くの人が訪れるようになったそうです。

しかし、イベントの参加者の多くが町外からの来訪者だったことに違和感を覚え、当時SNS中心だったイベントの広報を近隣住民へのチラシ配布に切り替えたところ、徐々に地元の人が集まるようになり、住民も楽しく参加できる場に変わっていったとのこと。

また、学生や近所のお母さんたちも参加して自転車小屋にピザ釜を製作。完成したピザ釜でピザパーティーを開催した際には、住民に個別で招待状を送ったことで、これまでイベントに参加していなかった方も参加し、以降、交流を深めることができたそうです。

「コーポラスはりま」では、さまざまなイベントを経た結果、入居希望者は事前にイベント等に参加してその場のコミュニティの雰囲気を知った上で入居を決めるという独自の仕組みが生まれ、入居率が徐々に改善されたようです。また、シェアスペースを活用した新たなビジネスも生まれていると言います。

佐伯さんは、この「コーポラスはりま」の事例を通じ、ハードだけでなく、その使い方や活用方法を考えることの重要性を指摘しました。

3. まちづくりカードゲームの開発プロセス

「ハリマ・トゥ・ザ・フューチャー(HTTF)」は、地域資源と地域課題をもとに制作されたカードによるカードゲームです。地域の「おたから」や「おなやみ」を多様な視点で描き出す協働作業には多数の地域住民が携わり、楽しみながら制作したそうです。

制作中、「余った野菜を漁業者を通じて魚と交換し、高齢者大学でレシピ開発を行い、中学校の給食に活用する」といった地域の課題に対する斬新な解決策を子どもたちが提案するなど、子どもたちの地域への関心と創造性の高まりを感じる場面もあったと言います。

このHTTFは、行政職員が住民の視点から地域課題を捉える機会を提供するツールとして役場の新人研修にも採用されるなど、地域資源の再発見にとどまらず、住民一人ひとりが地域づくりの主体となるための触媒として機能し、新たなコミュニティの形成に貢献しているそうです。

4. フリーペーパーを通じたコミュニティ形成と発展

カードゲーム制作をきっかけに集まったメンバーは、それに留まらず「ニュー☆ハリマ」という16ページの町内限定のフリーペーパーの発行を始めたとのこと。現在は年1回の発行となっていますが、当初は年4回発行していたそうです。

住民有志で取材、編集、発行するフリーペーパーは、基本的に各メンバーの得意分野について記事にしています。例えば、毎朝10キロ散歩する40代の男性は、散歩しながら町内の地図を作成したり、グラフィックレコーディングを活用して町内の様子を記録したりしているとか。また、ずっと気になっていたお店や、地元の面白い人を取材して記事にするなどしているそうです。

毎回2000〜3000部印刷し、経費は3〜5万円。通常のフリーペーパーなら企業広告を載せるところですが、16ページの紙面に広告を入れるのは違和感があったとのことで、最終ページに「もっと発行してほしい人は募金してください」と書いて、募金を集め、発行しているとのこと。

面白いのは、第1号で勝手にグッズ開発室を設け、架空のTシャツなどを紹介したところ、本当に問い合わせが来たこと。そこで実際にグッズ販売を始め、売上の一部を印刷費に充てる仕組みを創ったそうです。

町の誰もが子どもの頃にお世話になった米山小児科の閉院特集では、一晩で200件の思い出メッセージを集めるなど、地域に根ざした活動を展開。現在はNPO法人ニュー☆ハリマとして法人化し、フリーペーパー以外にも、図書室運営や芸術部、バンド活動、展覧会など多様な活動を行い、また、中央公民館の指定管理者になっているそうです。

5. 公園活用とParkMarketの展開

佐伯さん自身は、前述の中央公民館のあたりからニュー☆ハリマの運営から徐々にフェードアウト。もうちょっと面白いことをできないかなという思いから、石ヶ池公園や野添であい公園を活用したマーケット「ParkMarket(パークマーケット)」を始めたそうです。

取り組みは、使われていなかった公園の芝生広場を活用するところから4人の仲間でスタート。夜の実験、映画上映会の開催、スラックラインなどの実施を経て、現在は毎月第2土曜日、10時から14時に「ParkMarket」を開催しているとのことです。当初は佐伯さんが1人で全てを担当。出店料は1店舗500円と初めての人も参加しやすい金額設定にし、子ども向けの古本市や、エンジニアによる太陽光での炊飯実験、小学生によるピアニカ演奏、中国語教室、美術の先生によるスケッチ教室など多様なコンテンツが展開されたそうです。

しかしながら、1年経つと、出店者から運営に対するさまざまな意見や不満が出てきたため、手続き担当、出展ステージ調整、広報の3チームを出店者で組織し、運営する仕組みを創ることにしたそうです。

現在は事務局をほぼ置かず、20〜25店舗が出店する自走型のイベントとなり、パン祭りや体操教室など、町内の団体等とのコラボレーションも増えているとのこと。

ポイントは、創る側と使う側の境界を曖昧にし、参加者自身が運営に関わることで、より主体的な地域活動を生み出していることだと佐伯さんは言います。

6. まちづくりの新しい視点と組織運営

佐伯さんは、横軸に「専門性の有無」、縦軸に「職業として行うか、市民として行うか」を設定した、宇都宮大学の石井大一朗先生提唱の分析図を紹介。これまで市民によるボランティア的な取り組みが中心だった地域づくりについて、今後は市民の技術や得意分野を生かす「市民的専門性」が重要だと述べました。

そして、「市民的専門性」の好事例として「カードゲームの制作において参加者が自身のスキルを活かしてロゴをデザインする」、「缶バッチメーカーを持っている参加者が率先して缶バッチを製作する」、「LINEを使いこなす参加者がパークマーケットの連絡担当を自ら進んでする」などを挙げました。

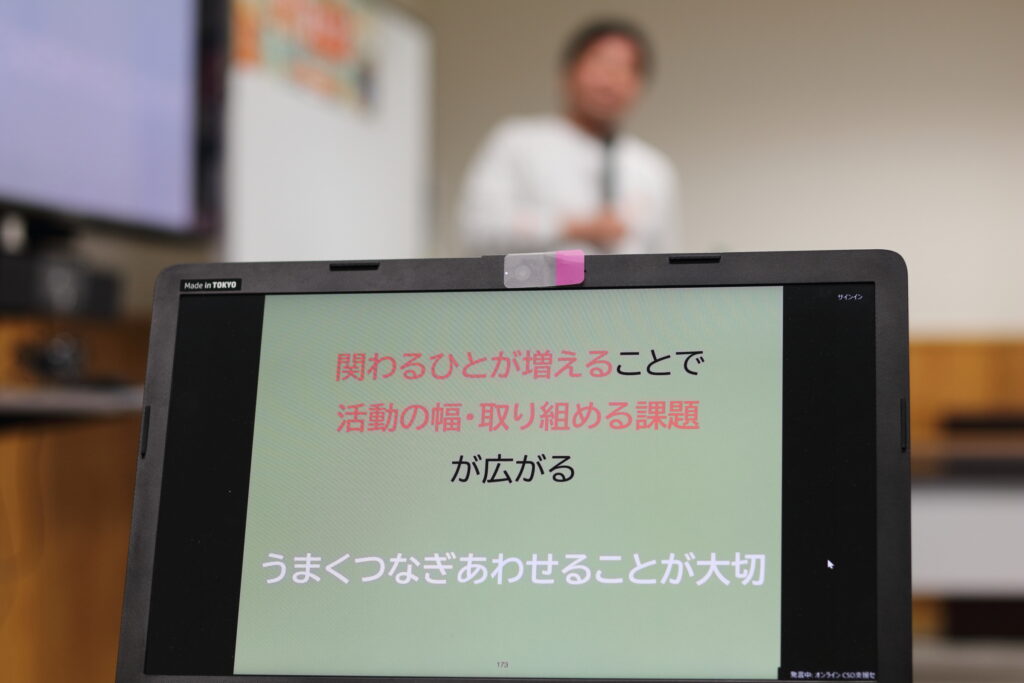

また、龍谷大学の川中大輔先生が作成した図を引用し、複雑化した現代社会では、現場のメンバーによる話し合いや議論を通じて最適解を導き出す必要があるとし、さらに、関わる人が増えることで活動の幅が広がるため、各自の能力をうまく連携させることが不可欠であると述べました。

また、佐伯さん自身は、周辺で他の活動が広がっている現状から「みんながやりやすい環境づくり」に注力していること、最後に仲間からの励ましの大切さについて触れ、締め括りました。

7. 質疑応答と参加者の反応

Q(問いかけ): 失敗したときの対処方法や気持ちの切り替え方について、どのように考えていますか?

A(佐伯さん):常に仮説を立てて検証することを重視していて、仮説と違う結果が出た場合は、無理に進めるのではなく、違和感を感じたら止めることが大切だと考えています。特に、イベントを実施する際は、仮説を立てて検証し、結果が違っても新しい発見として捉える姿勢を持つことが重要です。

Q(問いかけ):これまで実施してきた事業の達成度は平均してどれくらいだと感じていますか?

A(佐伯さん):具体的な目標を立てずに、その時々の状況に応じて柔軟に対応することを重視しています。団地再生プロジェクトでは入居率改善という具体的な成果を出し、次の担当者にバトンを渡せる状態になったら自身の役割は終わりと考えています。0から1の段階を担当し、1から10は他の仲間に任せる形で、プロジェクトの初動を重視する役割を担っています。

Q(問いかけ):まちづくりカードゲームを作る際、最初のメンバーはどのような人を対象に、どのように繋げていったのですか?

A(佐伯さん):最初は3人程度の少人数で始めて、その後徐々に広げていきました。参加者の出入りは自由とし、義務感で参加する必要がないよう配慮したとのことです。特に『申し訳なさ』を感じさせない環境づくりを重視し、1回だけの参加でも歓迎する姿勢を大切にしています。

Q(問いかけ):まちづくり協議会と自治会の組織的な違いについて、具体的に教えていただけますか?

A(佐伯さん):自治会は世帯単位の集まりであるのに対し、まちづくり協議会は個人単位の集まりです。自治会は合議的な組織で伝統的な活動を継承する役割がある一方、まちづくり協議会は『やりたい人がやりたいことを持ち寄る』場として機能すべきだと考えています。特に、関心層を集めることを重視し、無関心層への働きかけは労力の無駄になる可能性があります。

Q(問いかけ):活動からフェードアウトする際のコツと、その後の活動グループの運営について、どのように考えていますか?

A(佐伯さん):コミュニティが十分に形成された段階で徐々に手を引いていき、活動が自立的に継続できるよう配慮しています。問題が発生しても、すぐには介入せず、コミュニティ内での自助作用による解決を待つ姿勢を取っています。特に、メンバーを信頼し、深刻な問題が発生した場合は相談が来ることを期待して見守る姿勢を重視しています。

Q(問いかけ):世代間でコミュニケーション方法が異なる中で、どのように情報共有や意思疎通を図っていますか?

A(佐伯さん):世代間のコミュニケーションって難しいですよね。だから、最初から多世代で話し合うのは避けた方がいいと思ってて。30代だけの会議とかを開いて、同じ世代で話し合うと本音が出るんですよ。まちづくり協議会でいきなり多世代で話し合っても、若い世代は何も言えなくなっちゃう。だから、世代別の意見交換会をするんです。面白いのは、会長や副会長には最初は黙って聞いてもらうこと。若い人が何を考えてるか聞いてもらうと、意外と『あ、同じこと考えてるじゃん』ってなることが多いんですよ。自治会のLINE公式アカウントも便利。回覧板をLINEで流せば、若い世代も情報にアクセスしやすいし。結局、世代が違っても、相手の話を聞く姿勢が大事だと思います。

Q(問いかけ):市民的専門性を持つ人材の活用について、クオリティが高すぎる場合の対応をどのようにされていますか?

A(佐伯さん):専門性を持つ市民の活動について、その人の負担にならないよう配慮することが重要だと考えています。関与度合いは個人の希望に応じて調整し、その人がしんどくならない範囲で活動できるよう心がけています。特に、専門性を持つ人が不在でも活動が継続できる体制づくりを重視し、過度な依存を避けることで持続可能な活動を目指しているんです。

参加者の声と学びの成果

講座後のアンケートでは、満足度平均は8.32という高い評価を得ることができました。回答者の100%が「発見やヒント、心境の変化」を実感し、以下のような感想が寄せられました。

- 地域活動はもっと自由で面白いものだと感じた。

- 自分ひとりで抱え込まずに、出来ることから少しずつ、仲間と一緒に進めていくのが得策であることが理解できました。

- 個人的には責任感が強すぎる方なので、少し肩の荷が降りた気がします。

- 様々な事例を知ることができ、自分たちの地域でも何かできるのではないかという気持ちになった。

- 佐伯さんの熱意に触発され、地域活動に積極的に参加したいと思った。

- 固定概念にとらわれず、面白い発想で地域を盛り上げる方法を学べた。

- 話が分かりやすくて何より楽しそうだった。ついつい難しいことばかり考えて行動に移せないので、取り敢えずやってみようって思いました。活動に共感して参加してくださる方との関わり方のヒントが貰えたことが大きかった。

- 具体的な実践が説得力があり、その中に、考え方が織り込まれていて、大変学びのある時間となりました。また、佐伯さんの話を聞く機会があるとうれしいです。

これらの参加者の声から、本講座が参加者にとって、地域づくりの新たな可能性を発見し、地域活動への参加意欲を高める有意義な機会となったことがわかります。

アーカイブ視聴を希望される方へ

講座のアーカイブ視聴をご希望の方は、以下の申込フォームからお申し込みください。

まとめと今後の展開

今回の講座では、「面白そう」という感情を起点にした、型にとらわれない地域づくりのあり方が提示されました。

参加者は、具体的な事例や質疑応答を通して、地域活動への新しいアプローチや、固定概念にとらわれない自由な発想を学びました。

この講座をきっかけに、「面白そう」から始まる地域づくりの輪が佐賀市をはじめとする各地域に広がり、新たなまちづくりの潮流を生み出すことを期待しています。

お問い合わせ先

佐賀市市民活動プラザ事業部

- 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

- TEL:0952-40-2002

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:plaza@tsunasaga.jp

- Facebook:https://fb.com/tsunasaga.plaza/

- Instagram:https://www.instagram.com/tsunasaga.plaza/