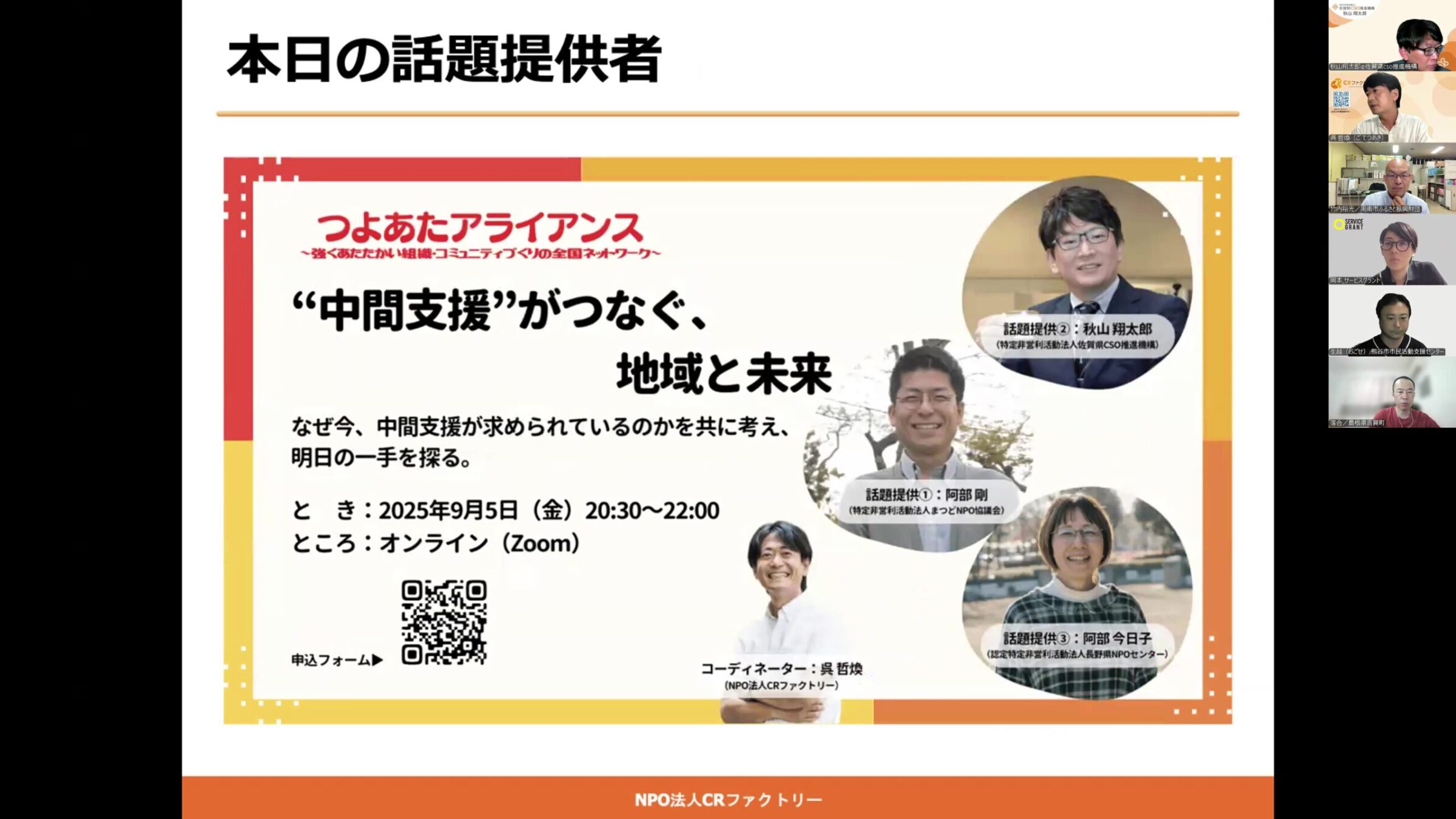

2025年9月5日(金)、「つよあたアライアンス」による第9回ギャザリングイベント「“中間支援”がつなぐ、地域と未来 〜なぜ今、中間支援が求められているのかを共に考え、明日の一手を探る〜」がオンラインで開催されました。

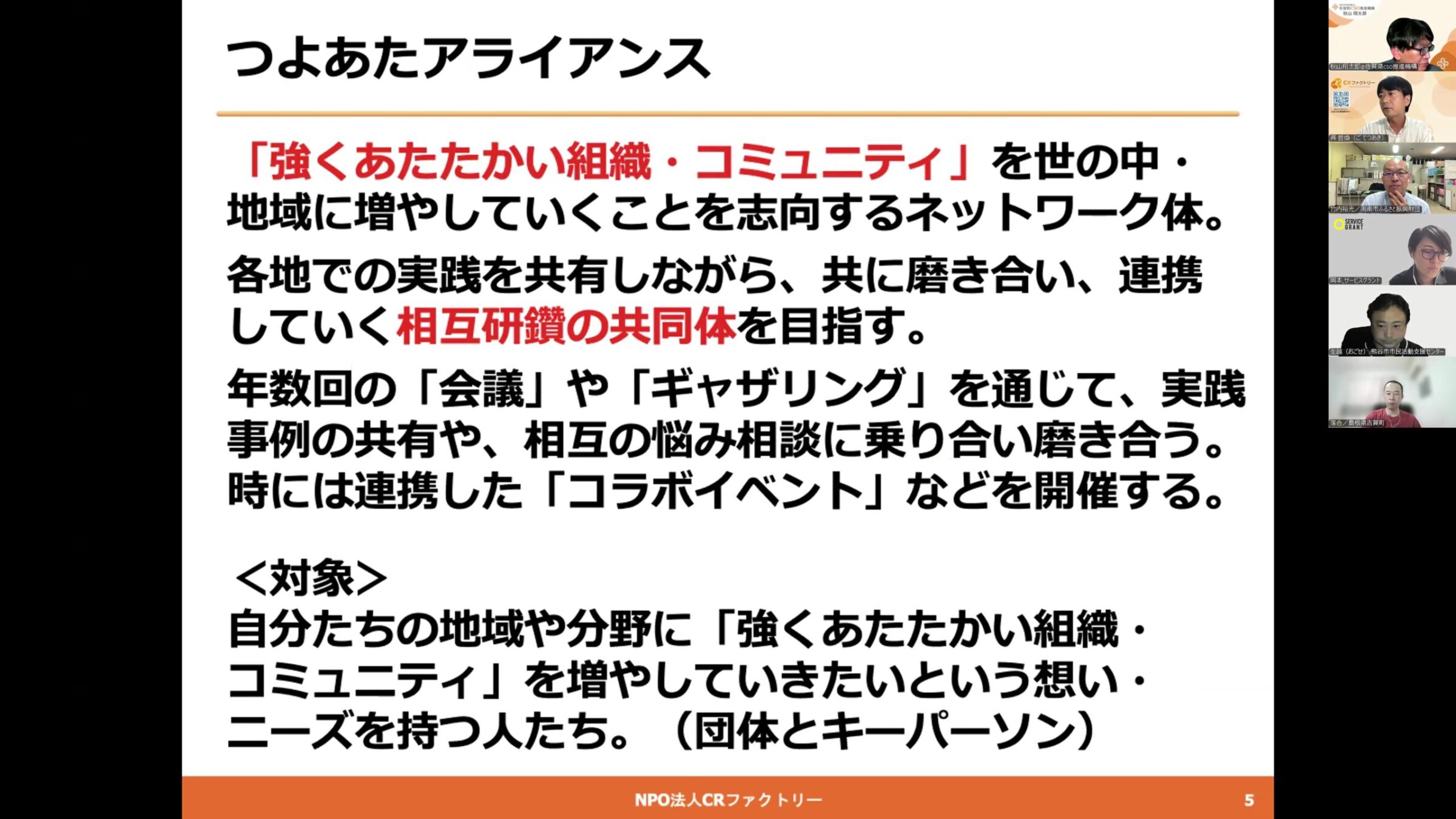

佐賀県CSO推進機構は、「つよあたアライアンス=強くあたたかい組織・コミュニティづくりの全国ネットワーク」のメンバーとして、社会や地域に「強くあたたかい市民活動・コミュニティ」を増やしていくことを目的として活動しており、今回は話題提供者の一人として副代表理事の秋山翔太郎が登壇し、中間支援の実践事例と展望を共有しました。

本レポートでは、地域の中間支援組織が多様な主体との連携を通じて、どのような新しい価値や未来を創造しているのかに焦点を当ててご報告します。

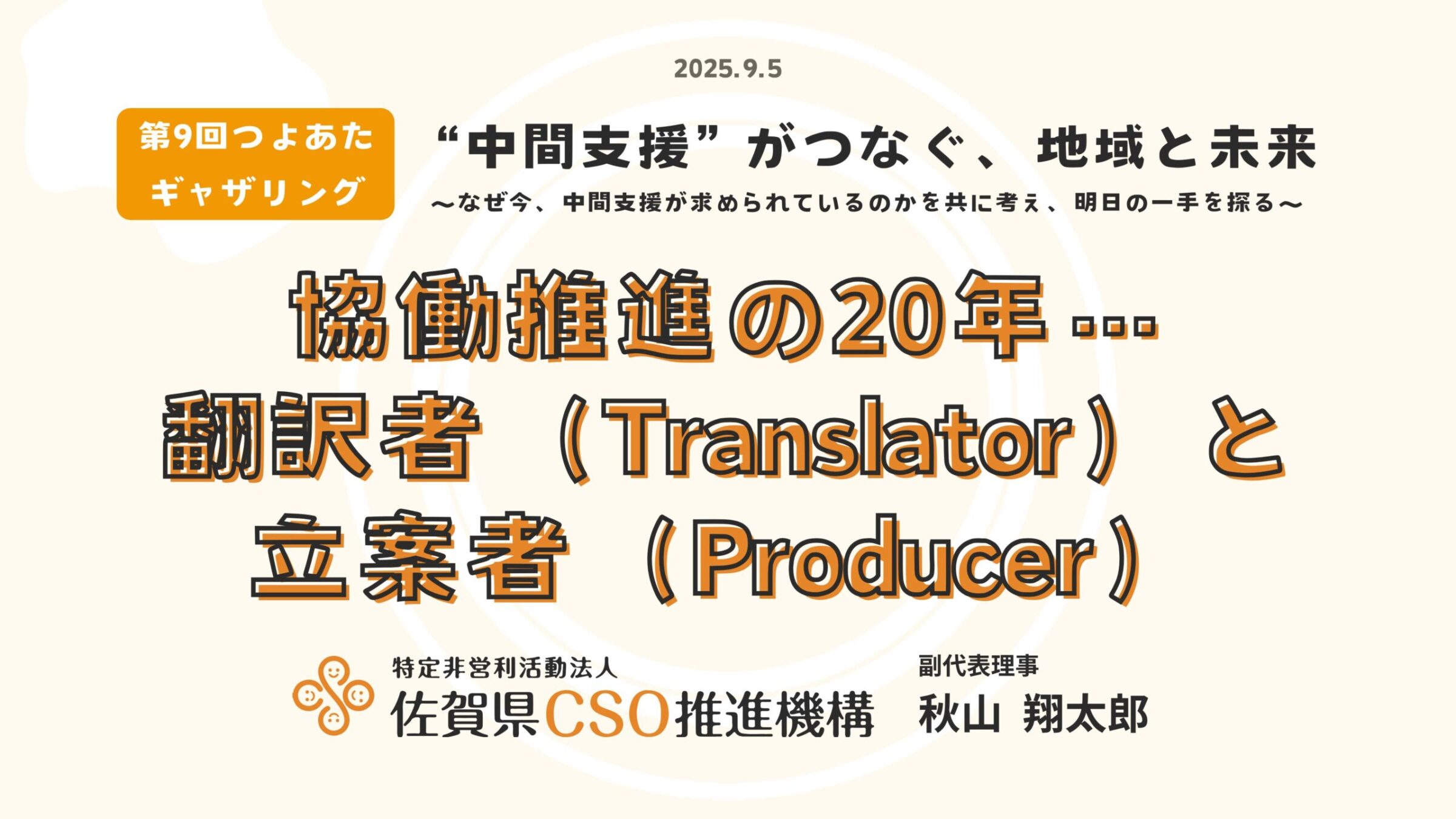

協働推進の20年と中間支援の未来

秋山翔太郎が語る「支援者」「翻訳者」「立案者」の役割

佐賀県CSO推進機構は、「自立した県民が支え合う社会」をビジョンとし、支援組織、地縁組織、地域産業組織、企業、行政等とのパートナーシップの構築を通じて公益の増進に寄与することを目的としています。

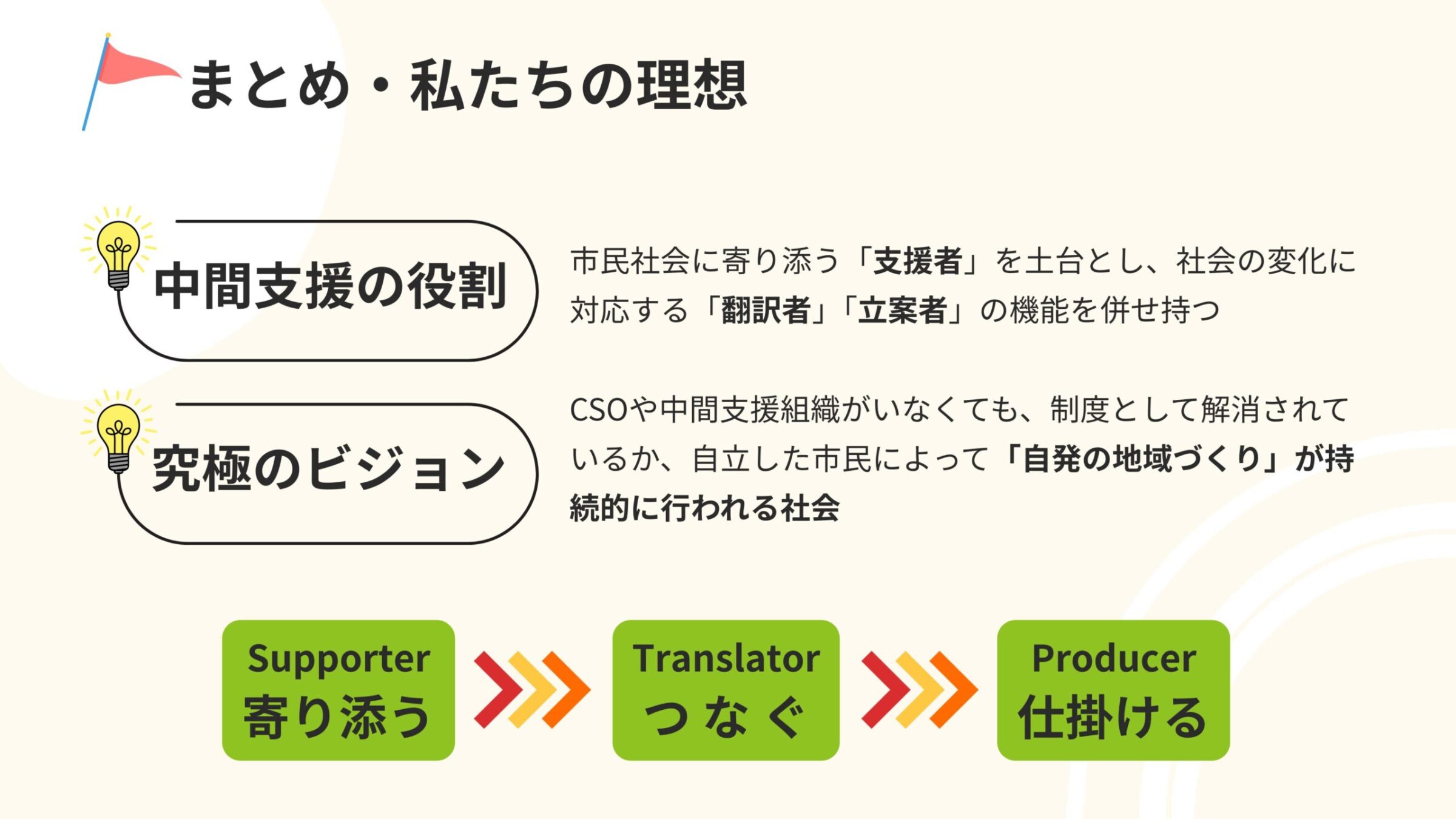

秋山は、これまでの20年間で培ってきた中間支援の役割を「支援者(Supporter)」「翻訳者(Translator)」「立案者(Producer)」の3つの機能に分類し、多様な主体との連携による新しい価値創造の具体例を紹介しました。

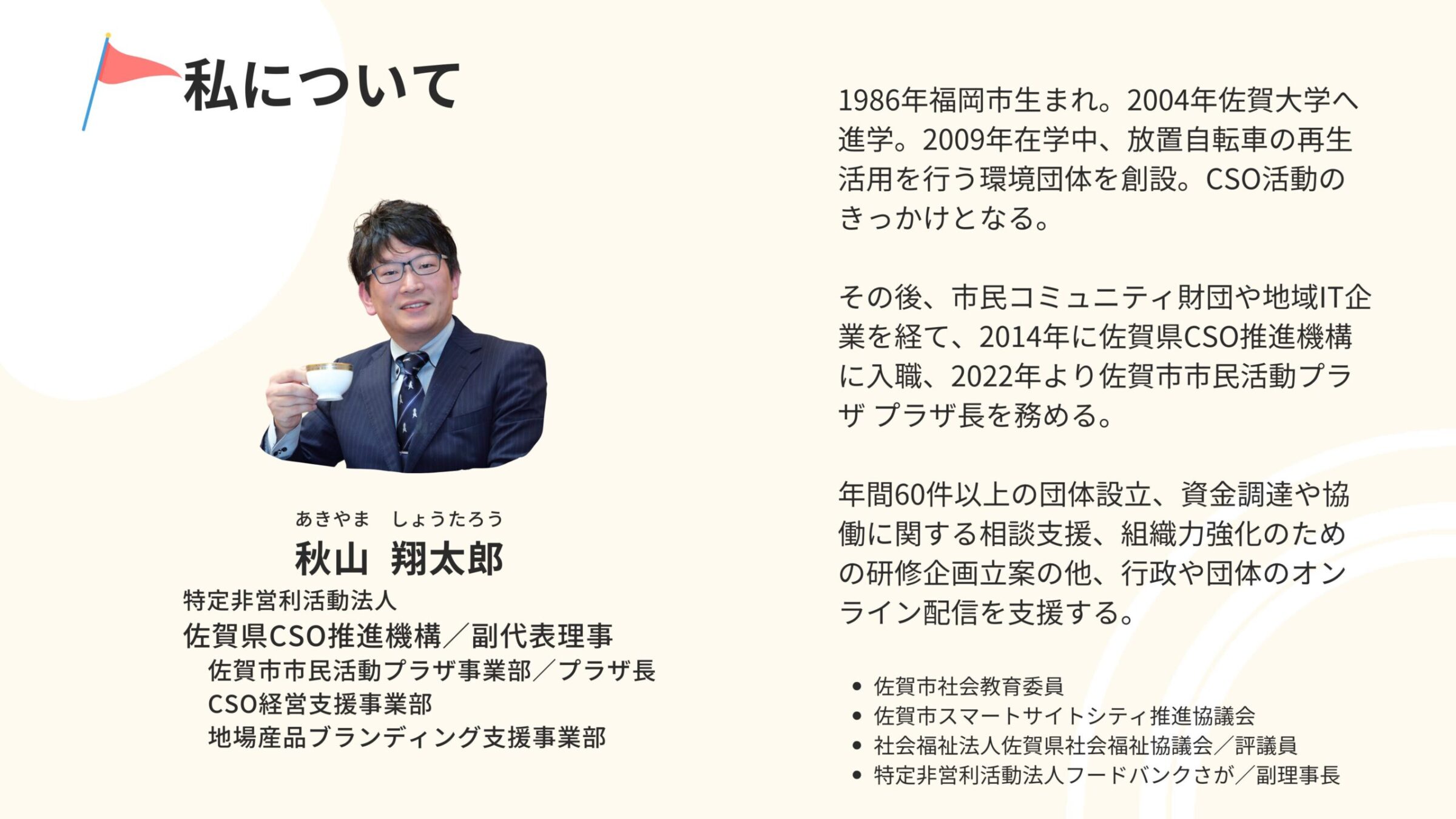

自身は大学で機械工学を専攻していましたが、バイク事故での入院をきっかけに放置自転車の再生活用を行う環境団体を創設し、CSO活動に深く関わるようになった経験を語りました。現在は佐賀市社会教育委員や県社会福祉協議会の評議員なども務めています。

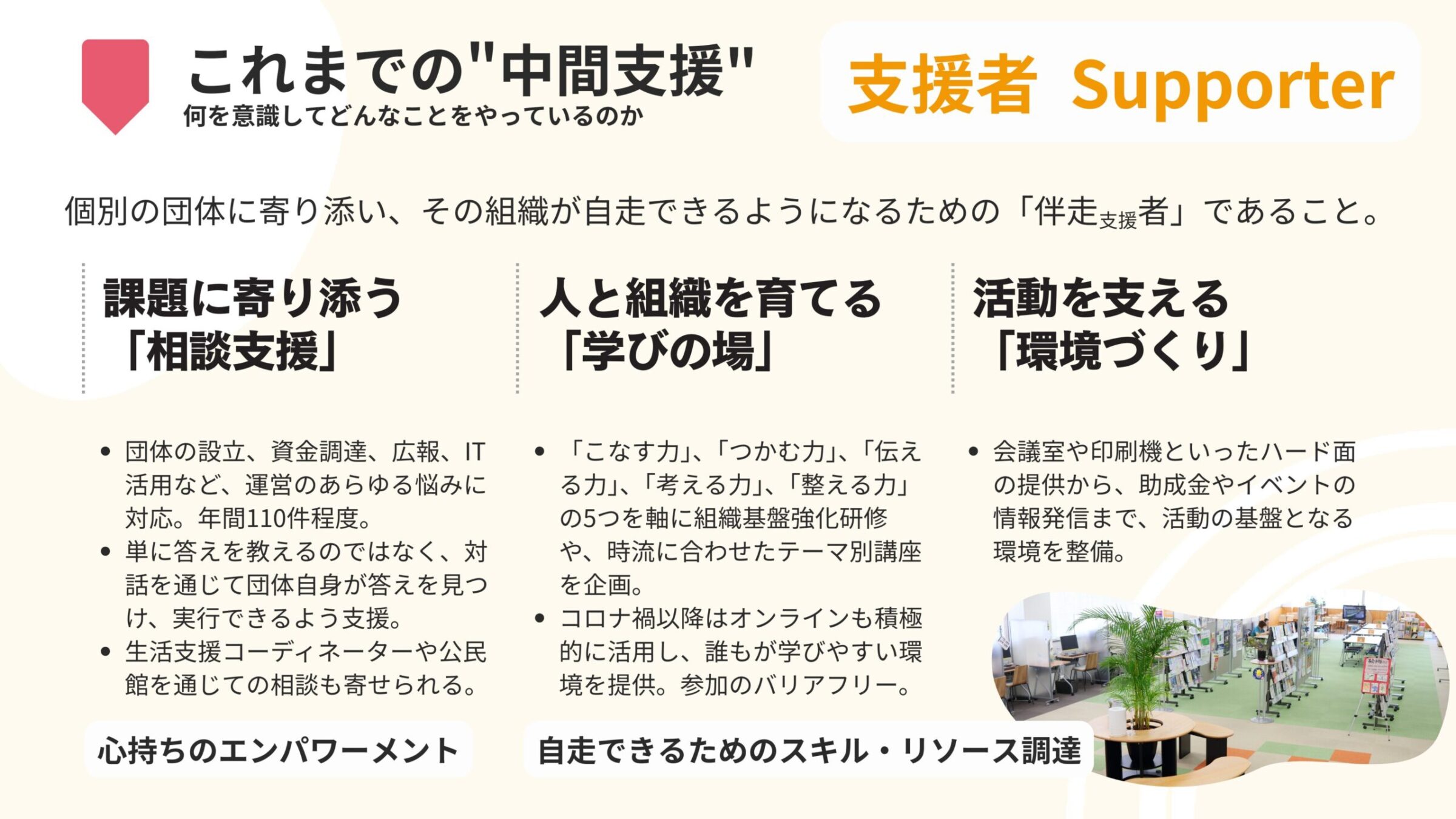

1.支援者(Supporter)としての「伴走」と「環境づくり」

個別の団体に寄り添い、その組織が自走できるようになるための「伴走者」として機能してきました。

課題に寄り添う「相談支援」

佐賀市市民活動プラザでの年間110件程度の相談に対応し、団体設立、資金調達、広報、IT活用などの運営に関する悩みを支援しています。生活支援コーディネーターや公民館を通じた相談にも応じています。秋山は、単に答えを教えるのではなく、対話を通じて相談者自身が答えを見つけ、実行できるよう支援することを意識していると話しました。

人と組織を育てる「学びの場」

「こなす力」「つかむ力」「伝える力」「考える力」「整える力」の5つを軸に組織力強化のための研修企画やテーマ別講座を開催。コロナ禍以降はオンライン活用を積極的に進め、参加のバリアフリーも推進しています。

活動を支える「環境づくり」

会議室、印刷機といったハード面、助成金やイベントの情報発信といったソフト面の環境整備も行っています。

このように活動の基盤を支えることで、市民活動を力強くサポートし、「参加と協働によるまちづくり」を推進しています。

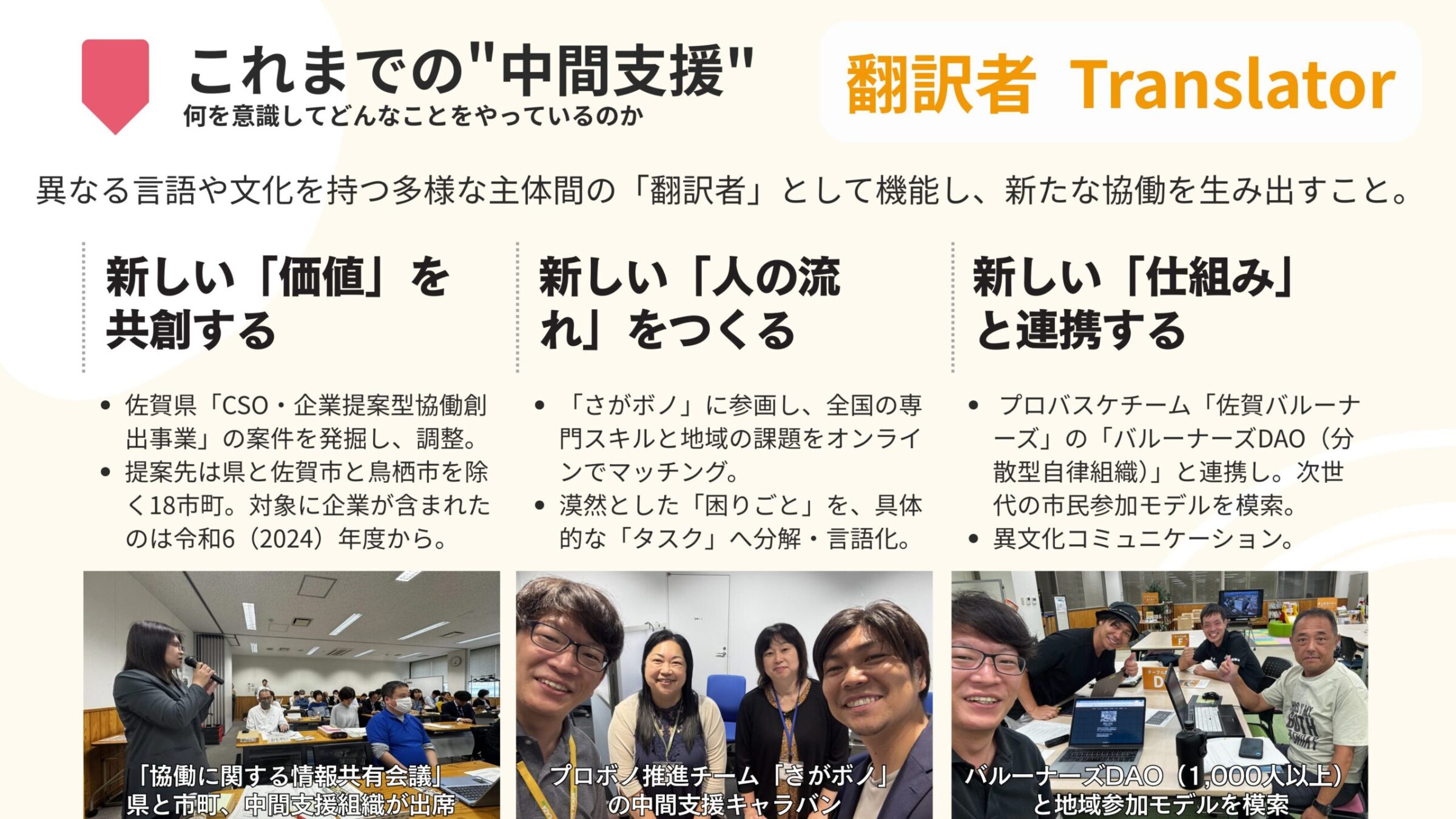

2. 翻訳者(Translator)としての「橋渡し」と「協働の創出」

中間支援組織には、異なる言語や文化を持つ多様な主体(市民、行政、企業など)間の「翻訳者」として機能し、新たな協働を生み出すことが求められています。佐賀県CSO推進機構は、漠然とした「困りごと」を具体的な「タスク」へ分解・言語化する支援を行っています。

新しい「価値」を共創する

佐賀県のCSO・企業提案型協働創出事業において、県や18市町(佐賀市、鳥栖市を除く県内市町)を対象に、企業を含む提案案件の発掘・調整を支援しています。行政が全てを担えないという認識のもと、NPOの強みを活かす場が生まれており、令和6年度からは企業も対象に含まれ、提案者と行政が対等な関係で協議を進めることが重視されています。

新しい「人の流れ」をつくる

プロボノ(専門スキルを活かすボランティア)推進チーム「さがボノ」に参画し、団体の広報や組織運営といった課題と、専門スキルを持つ人材をオンラインでマッチングする支援を始めました。これにより、地域内に限らず全国から知見や技術を活かす機会を創出しています。

新しい「仕組み」と連携する

プロバスケチーム「佐賀バルーナーズ」が立ち上げた「バルーナーズDAO(分散型自律組織)」との連携も模索しています。1,000名超の市民が参加する「世界一地域課題が集まるクラブ」を目指す共創プロジェクト「SAGA Take Action」において、従来の市民活動団体とDAOをつなぐ「橋渡し役」を担うことで、新たな協働の形を生み出します。

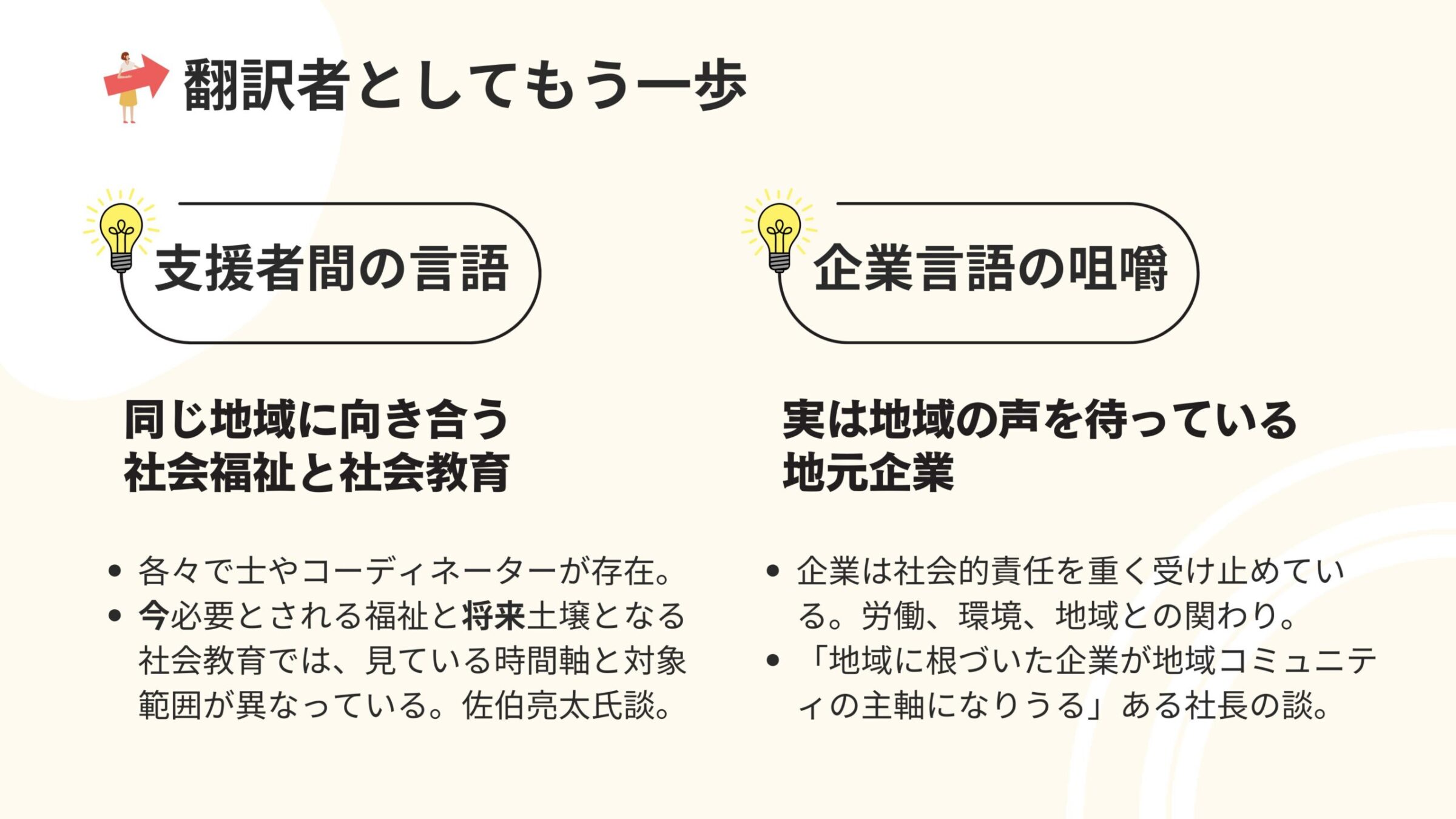

翻訳者としてもう一歩

秋山は、社会福祉と社会教育のように、見ている時間軸や対象範囲が異なる支援者間の「言語調整」や、企業の社会的責任や地域コミュニティの主軸になりうる可能性を理解するための「企業言語の咀嚼」の重要性も指摘しました。金属加工の企業経営者の言葉として「地域に根ざした企業が地域コミュニティの主軸になりうる」という見解を紹介し、企業は資金提供だけでなく、地域の実情を理解し、必要な支援を提供することに関心があることを示しました。

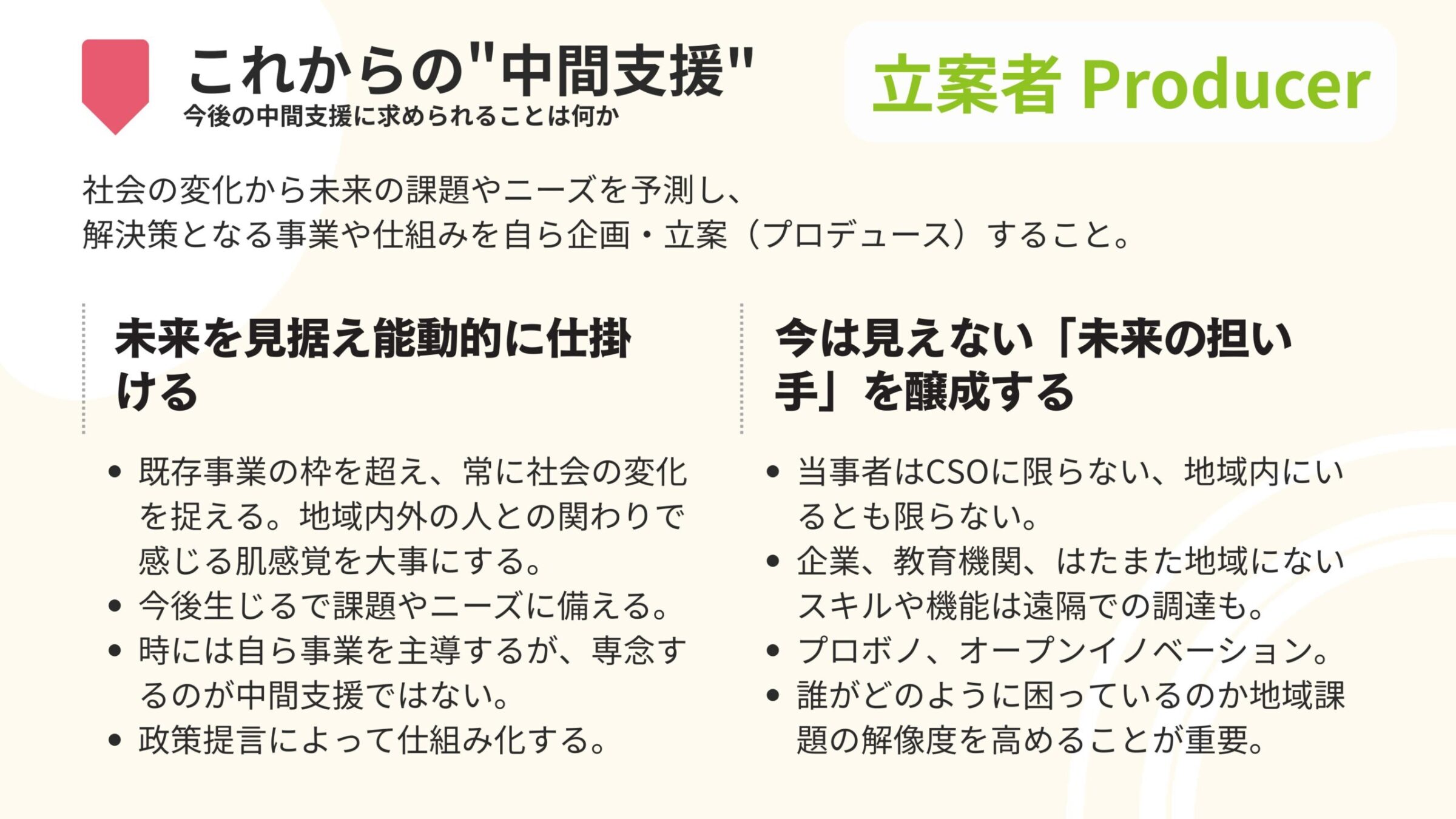

3. 立案者(Producer)としての「未来への備え」と「仕組みづくり」

今後は、未来を見据えて能動的に仕掛け、既存事業の枠を超えて常に社会の変化を捉え、今後生じる課題やニーズに備える「立案者」としての機能が重要となります。秋山は、時には自ら事業を主導しつつも、それに専念するのではなく、政策提言によって仕組み化することも中間支援の役割だと述べました。

当事者はCSOに限らず、地域内外の人々(企業、教育機関、リモートのプロボノなど)からスキルや機能の調達も考慮し、地域課題の解像度を高めることが重要であると強調しました。これは、企業にとってのイノベーションの場が地方自治体にあるというオープンイノベーションの考え方にもつながります。

佐賀が目指す未来の姿

佐賀県CSO推進機構が掲げる究極のビジョンは、CSOや中間支援組織がいなくても、制度として課題が解消されるか、自立した市民によって「自発の地域づくり」が持続的に行われる社会です。

この「自発の地域づくり」の当事者には、CSOに限らず、企業市民なども含まれ、リモートによるプロボノ活用も視野に入れています。

未来の佐賀では、世代や分野、組織の枠を超えた「共創」が活動の標準となり、AIやITツールを駆使し、誰もが地理的な制約なく参加できる環境を整えていくことを目指しています。

参加者への問いかけ

最後に、秋山は参加者に向けて以下の2点を問いかけ、発表を締めくくりました。

- 多様な主体 (特に企業) との「言葉の壁」をどう乗り越えていますか?

- 未来の課題を予測し、先手を打つためにどんな工夫をしていますか?

全国からの洞察と議論

本ギャザリングでは、秋山だけでなく、長野県NPOセンターの阿部京子氏と、まつどNPO協議会の阿部剛氏からも話題提供がありました。

阿部 今日子(あべ きょうこ)氏

- 認定特定非営利活動法人長野県NPOセンター/常務理事・事務局長

- 長野市生活支援体制整備協議会/副座長

- 長野市地域福祉推進会議/アドバイザー

阿部京子氏は、まず「中間支援とは何か」という問いを20年間抱き続けてきたと述べ、その言葉の定義の曖昧さを指摘しました。NPO法成立時にアメリカから入ってきた「intermediary」という概念や、後に日本NPOセンターが用いた「infrastructure」という言葉の変遷に触れ、長らく活動の資金化が難しかった状況が、近年は国や多機関からの資金投入で変化してきたと語りました。

その一方で、単に「つなぐ」だけでなく、介護保険や重層的支援体制整備事業のように、住民を総動員して地域課題を解決する高度なコーディネート力が求められている現状を共有。その仕事は「非常に高度」でありながら、「目に見えにくく、定量的に測りにくい」ため評価に結びつきにくいという課題も挙げました。

同氏が事務局長を務める長野県NPOセンターは設立26年を迎え、「みんなで100年先も暮らしたい長野県にしよう」というビジョンのもと、災害支援や若者と地域をつなぐ「ながの地域まるごとキャンパス」など多岐にわたる事業を手がけ、「市民活動のデパート」と称されることもあると紹介しました。

阿部 剛(あべ つよし)氏

- 特定非営利活動法人まつどNPO協議会/理事長

- まつど市民活動サポートセンター/センター長

阿部剛氏は、社会課題解決と「居心地のいいまちづくり(市民活動のある暮らし)」という二つの側面から市民活動の推進を語りました。特に都市部における人間関係の希薄化が「生きづらさ」や「課題の煮詰まり」につながっていると指摘し、居心地の良い街づくりが結果的に課題解決の「予防的・緩和的」な役割を果たすとの考えを示しました。

同氏がセンター長を務める「まつど市民活動サポートセンター」では、市民が「やりたいことをやれる街」を目指し、30~40代を意識したブランディングや、シニア向けの「まつど地域活躍塾」といった人材育成を通じて、新たな人の循環を生み出している実践を紹介。また、中間支援が「市民にボランタリーに活動してほしい(お金をかけずに課題解決してほしい)」という行政の期待と結びつきがちであることに懸念を示し、市民を単なる労働力と見なすのではなく、主体的な参加の余地を残すことの重要性を訴え、中間支援は常に「隙間」に目を向け続けることが大事だと締めくくりました。

呉 哲煥(ご てつあき)氏

- NPO法人CRファクトリー/代表理事

- コミュニティマネジメントの教科書〜強くあたたかい組織・コミュニティのつくり方〜/著者(2020年3月)

コーディネーターを務めた呉哲煥氏からは、中間支援には地域型だけでなく、プロボノ、国際協力、子育て支援、災害支援といったテーマ型も増加していることや、市民活動を「母国語」としつつ企業、行政、大学、地域、社協、社会福祉など多様な主体の「多言語」を翻訳する役割の重要性が強調されました。

また、高度な能力が求められる中間支援を誰が担うのか(企業、行政、市民セクター)という根源的な問いも投げかけられ、ビジネスの原理と市民活動ならではのロジックとの違いに触れました。

参加者同士の語り合い

参加者とのグループセッションや全体セッション、アフタートークでは、中間支援の多様なあり方、その曖昧さや評価の難しさ、そして「中間支援組織が不要な社会」という究極の理想像について活発な意見交換が行われました。

中間支援の定義と必要性

参加者からは、中間支援の概念の難しさを指摘する声や、行政と地域住民の「間」に入り「隙間」を埋めることの重要性が語られました。

災害支援における中間支援の役割や、その活動が高度であるにもかかわらず、目に見えにくく評価されにくいという課題も共有されました。また、若い職員が求人を通じて入職することで、当事者意識や現場感が薄れる現状への課題意識や、「誰が中間支援を担うのか」という問いも投げかけられました。

企業がジョイントベンチャーとして関わる事例も紹介される中、NGOセクターの参加者からは、自らを「ネットワークNGO」と呼ぶことが多いという実情や、運動体か事業体かという組織としての揺れ動きについても言及がありました。

人材育成と担い手

ある参加者からは、20年以上継続している人材育成プログラム「Nたま(NGOのたまご)」の事例が紹介されました。10万円程度の有料研修で意欲の高い参加者を募り、卒業生が多様な団体で活躍するネットワークを形成しているアプローチが報告されました。

他の地域での人材育成の取り組みにも触れられ、中間支援的なコーディネーターの動きが各地で起きていることが共有されました。これに対し、秋山は、中間支援組織自体が肥大化するのではなく、行政職員がコーディネートを担えるように育ったり、目的を持って事業がスピンオフしたりしていく形が理想的であるという考えを示しました。

連携と新しい価値

ある地域の参加者からは、「おせっかい、お互い様、おすそわけ」といった言葉に代表される、貨幣経済を介さない昔ながらのコミュニティ活動の価値に改めて気づいたという声が聞かれました。また、別の参加者からは、各中間支援組織が事業のパッケージを共有し、「Nたま in 佐賀」のように地域で実践・アップデートしていく「オープンイノベーション」の可能性や、「市民活動とは何か」といった共通のベースとなる考え方を共有することの価値が提案されました。

中間支援の専門性と評価

多岐にわたる中間支援の役割に「お腹いっぱい」になった経験から、より限定的な「市民と何かをつなぐ」役割に特化したいという思いを語る参加者もいました。

つよあたアライアンスの重要性

議論の最後に、呉哲煥氏は、価値の可視化には、自己肯定感のような共通指標と、団体独自に設定する独自指標の両方が重要であると述べ、今日の議論で、地域特性や中間支援団体の特性に基づく独自性への欲求が高まったと総括し、アライアンスの役割の大きさを改めて強調しました。

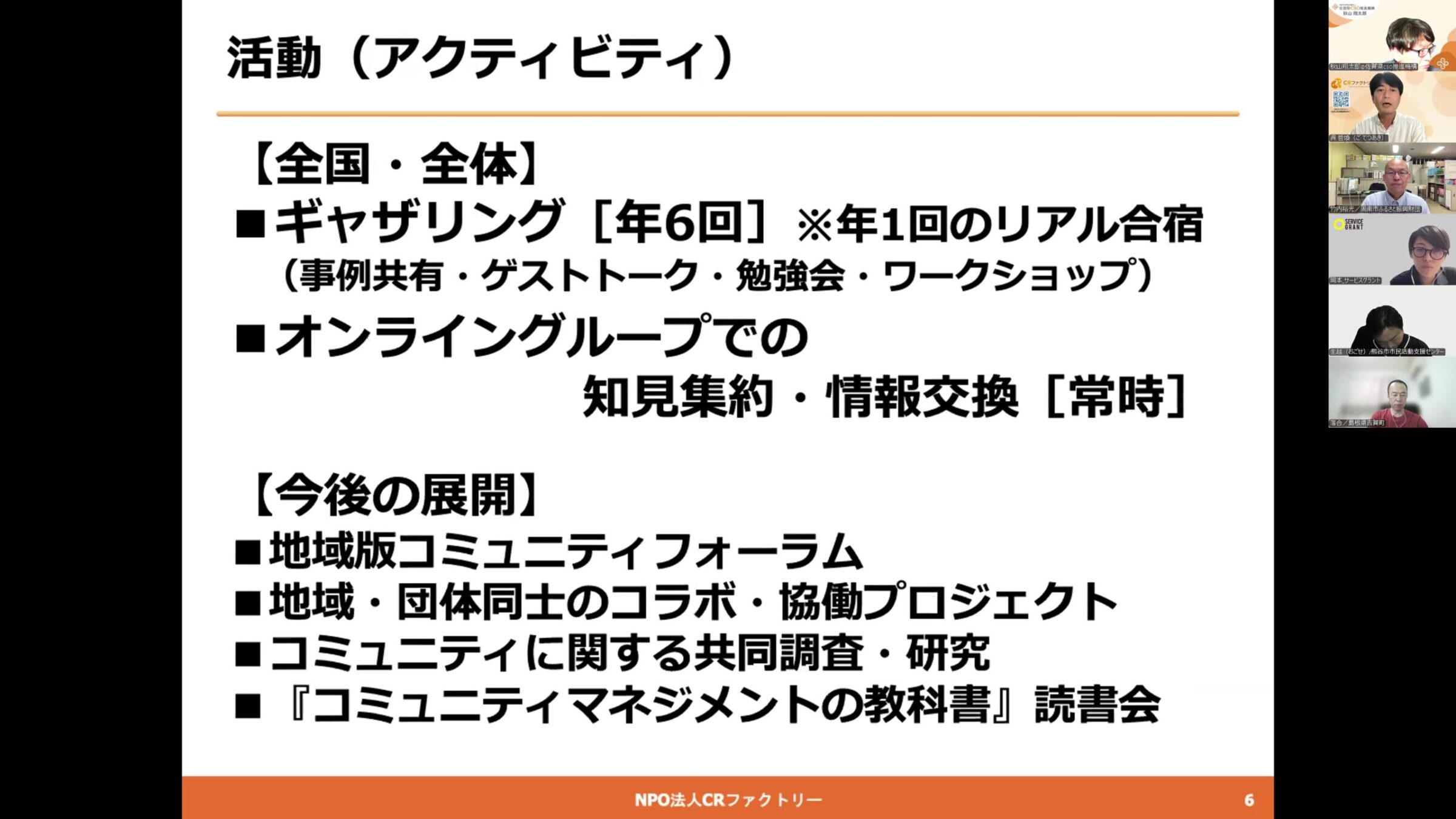

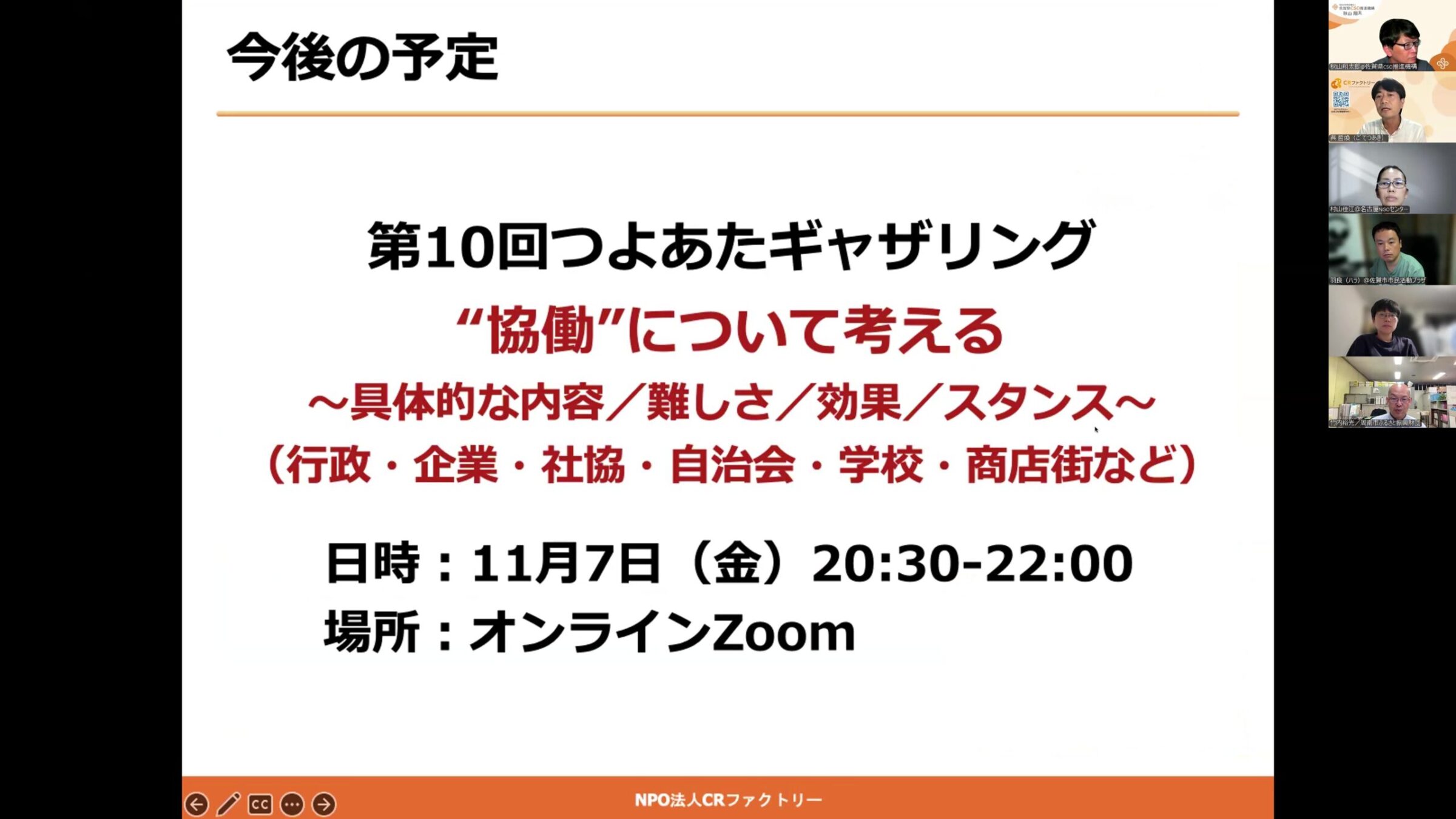

次回開催のお知らせ

第10回つよあたギャザリングは、「“協働”について考える」をテーマに、2025年11月7日(金)に開催されます。行政、企業、社協、自治会、学校、商店街など、多様な主体との協働の具体的内容、難しさ、効果、そしてスタンスについて議論を深める予定です。本イベントをきっかけに「つよあたアライアンス」にご関心を持たれた方は、ぜひ次回のギャザリングにご参加ください。

第10回つよあたギャザリング「“協働”について考える」

- 日時:2025年11月7日(金)20:30~22:00(開場:20:25)

- 場所:オンラインZoom※完全オンライン開催

- 対象:中間支援組織に所属されている方

- 費用:無料

- 参加方法:申込みフォームよりお申し込みください。フォーム概要欄が第9回の内容ですが、全回共通のURLです。

お問い合わせ先・運営体制

つよあたアライアンス

(事務局:NPO法人CRファクトリー)

- 〒108-0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階

- E-mail:event@crfactory.com

運営コアメンバー

- ごてつ(NPO法人CRファクトリー)

- かずぽん(認定NPO法人エリアネット)

- さき(特定非営利活動法人まつどNPO協議会)

- おかの(特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構)

当法人の関わり

佐賀県CSO推進機構は「つよあたアライアンス」のメンバーとして、『強くあたたかい市民活動・コミュニティ』を社会や地域に増やしていくことを目的として活動しています。

「つよあたアライアンス」にご賛同いただける九州圏内の中間支援組織の方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。

これからも佐賀県県民協働課をはじめ、各市町、中間支援組織の皆様と連携し、佐賀県における協働の推進、CSOの健全な発展に貢献してまいります。本イベントでの学びや議論を通じて得られた洞察を活かし、多様な主体との連携をさらに強化し、地域社会に新たな価値と持続可能な未来を創造してまいります。