2025年9月7日(日)、福岡市NPO・ボランティア交流センター「あすみん」(福岡市中央区今泉)で開催されたグッド アクティビティ フェスティバル2025(GAF2025)の基調講演に、佐賀県CSO推進機構より副代表理事の秋山とCSO経営支援事業部の岡野、オンライン上で佐賀市市民活動プラザ事業部の羽良が参加しました。

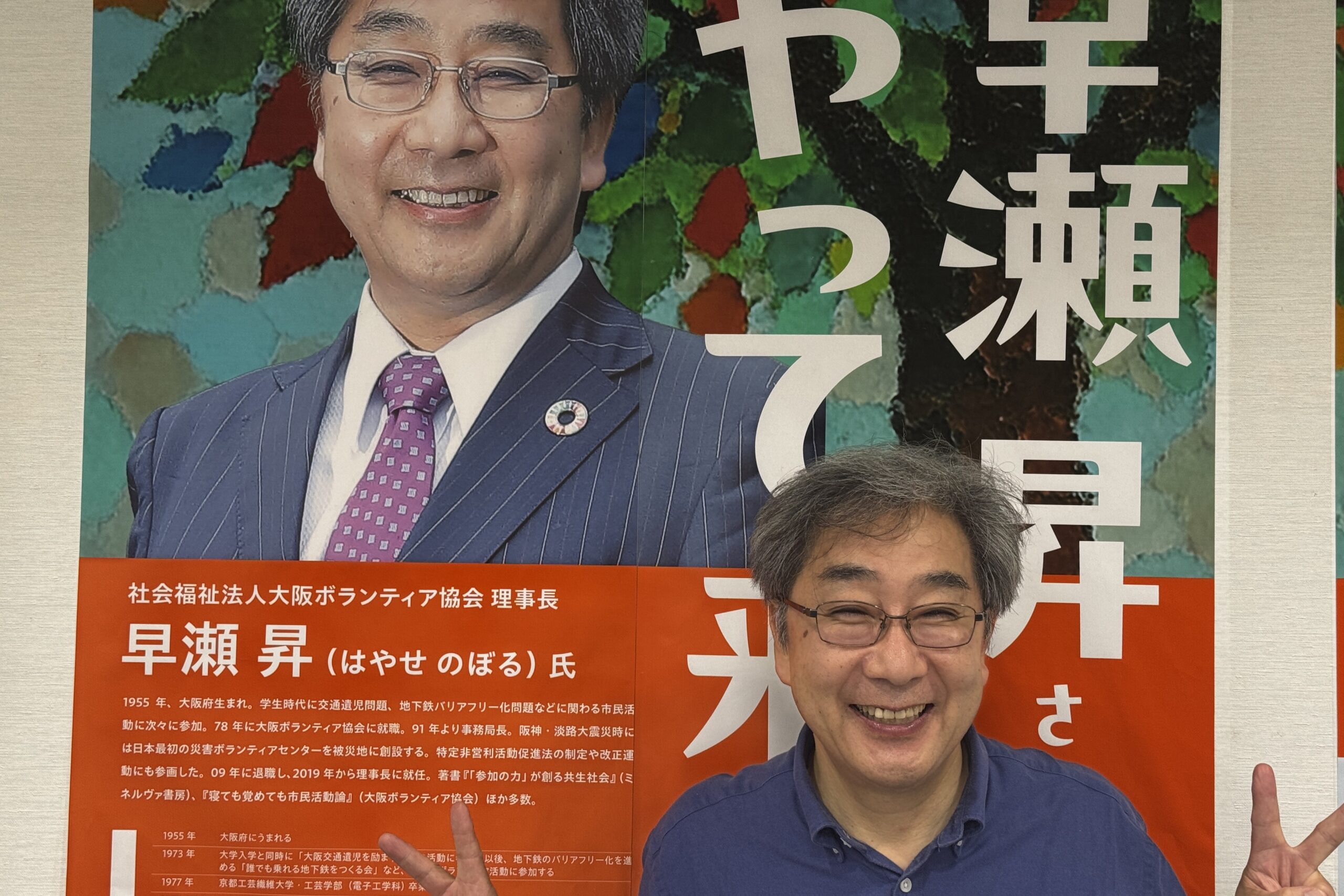

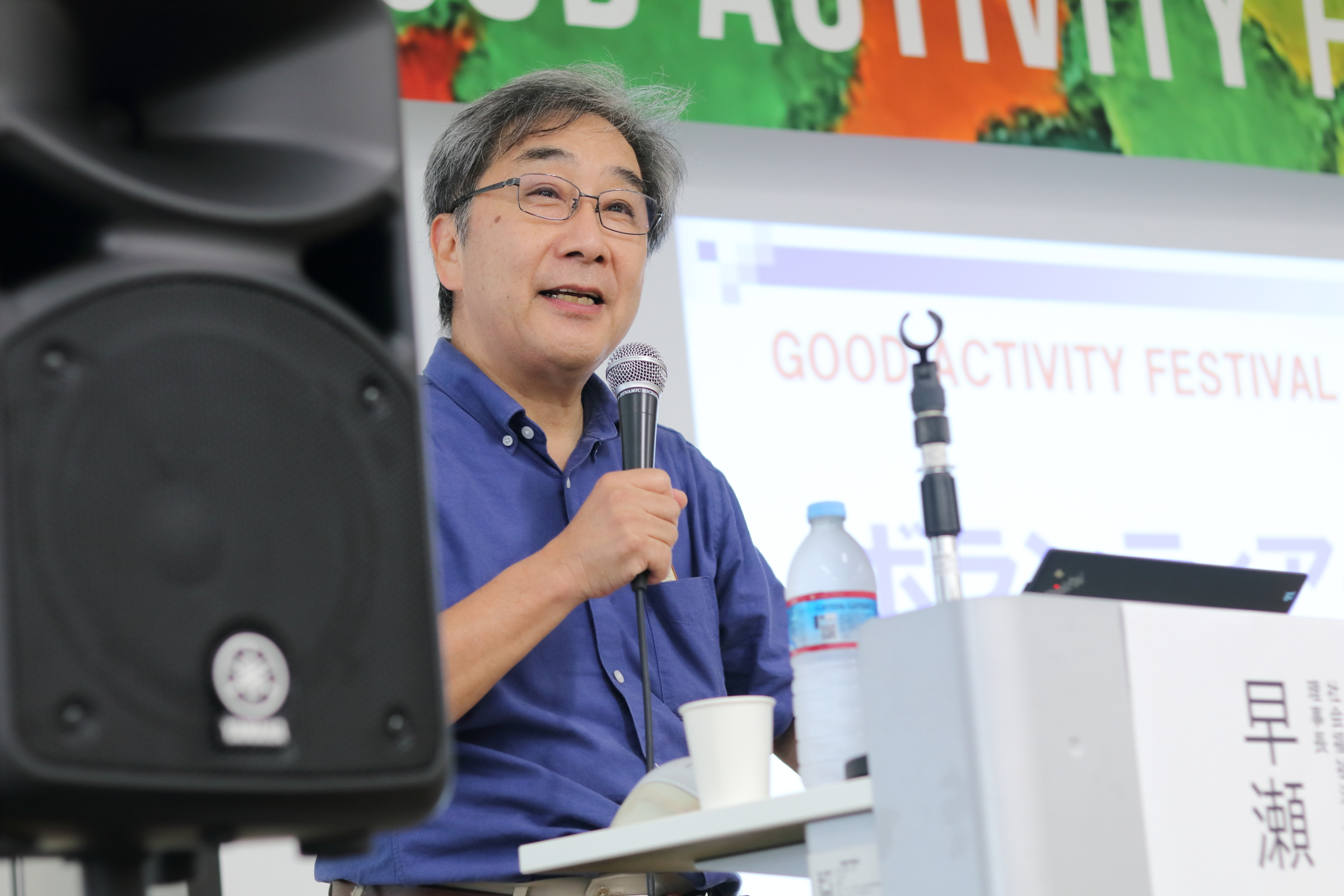

本講演では、社会福祉法人大阪ボランティア協会理事長の早瀬昇氏を講師にお迎えし、「ボランティアの現在地~神戸から振り返る30年~」と題し、阪神・淡路大震災での経験を振り返りながら、市民活動の持つ本質的な価値と今後の展望について、早瀬氏のユーモアと情熱に満ちた語り口は、まさに「笑いを通して触れる素晴らしい漫談」であり、多角的な視点から非常に示唆に富むお話を伺うことができました。

早瀬氏は1955年大阪府生まれで、学生時代から交通遺児問題や地下鉄バリアフリー問題などの市民活動に取り組み、1978年に大阪ボランティア協会に就職されています。1991年からは事務局長を務め、1995年の阪神・淡路大震災時には日本初の災害ボランティアセンターを被災地に創設した経験をお持ちです。

その豊富な経験に基づいたお話は、多くの学びと気づきを与えてくれました。私たち佐賀県CSO推進機構が掲げるビジョン「自立した県民が支え合う社会」の実現に欠かせない、「県民(=市民)」の可能性と重要性を改めて心に刻む機会となりました。

講演の主なポイントと学び

1. ボランティア活動の現状と本質

早瀬氏はまず、内閣府の「社会生活基本調査」のデータを示し、ボランティア活動の参加者率が2001年以降ほぼ横ばいだったものの、2021年にはコロナ禍の影響もあり18.1%と大幅に減少したことを指摘しました。この背景には、ボランティアの主要な担い手であるシニア層が長く働くようになったことによる時間的余裕の減少など、複合的な要因があると考えられています。しかし、早瀬氏は「ボランティアはオワコンではない」と断言し、その本質的な価値を強調されました。

「ボランティア(Volunteer)」という言葉は、ラテン語の「voluntas(自由意思)」や「volo(~したい)」を語源とし、「内側から湧き出てくる気持ち」「放っておけない」という自発的な衝動を核とする活動です。

これは、外発的な報酬や義務感によって動かされる「奉仕活動」とは異なり、自身の「好き」という感情が活動の重要な選択基準となるべきものです。早瀬氏は、理系からボランティア協会に就職した際の親の反応から、ボランティアに対する「お地蔵さんのように無償で尽くす」という堅いイメージが根強いことを、思わず笑いを誘うエピソードとして語り、このイメージを払拭することの重要性を訴えられました。

2. 阪神・淡路大震災が示した市民の力

阪神・淡路大震災は、日本における「ボランティア元年」として、市民活動の可能性を社会に広く認知させました。

震災時、家屋に閉じ込められた被災者のうち、8割にあたる約2万7千人が近隣住民(近助)に救出され、その8割が生存したという事実は、行政や自衛隊といった公的機関よりも、市民による「近助」の力が、災害対応においていかに重要であるかを明確に示しています。

早瀬氏は、災害時におけるボランティアの「機動性」と「多様性」の価値を強調します。行政が「公平・平等」を原則とするあまり、全体状況の把握に時間を要し、個別のニーズへの即応が難しい一方、ボランティアは「自発性」に基づいて迅速に動き、一人ひとりの被災者に寄り添った温かい支援を可能にしました。早瀬氏が指摘するように、この「温かさ」の本質は「不公平」にあり、つまり「他ならぬあなたのために」という個別性がボランティアの強みとなるのです。

しかし、被災者とボランティアの関係には難しさも伴います。早瀬氏は、ボランティアが「何かすることありませんか?」と尋ねるのではなく、「どなたか、困っておられる方をご存知ありませんか?教えてくださいませんか?」と尋ねる姿勢の重要性を強調しました。前者の「May I help you?」が助ける側からの目線になりがちなのに対し、後者の「Do you teach me…?」には、相手の主体性を尊重する姿勢が込められています。

早瀬氏は、ボランティアの応援を求める人々は、本来は家族や行政のサービスを望んでいるものの、それが得られない「仕方ない」状況でボランティアを頼っている実情を指摘します。この事実を理解し、対等な関係を築くことが不可欠です。

この問題を解決する鍵は、「対等な協働関係」にあります。早瀬氏は、「応援を求める側(依頼者)が、諦められない『夢』や『願い』を提示し、ボランティアがそれに共感して活動する『協働関係』」こそが、真の市民活動の姿であると強調しました。依頼者もまた、自身の願いを発信するという意味で「ボランティア」であり、その「夢」や「姿勢」が活動者の意欲を高める原動力となるのです。

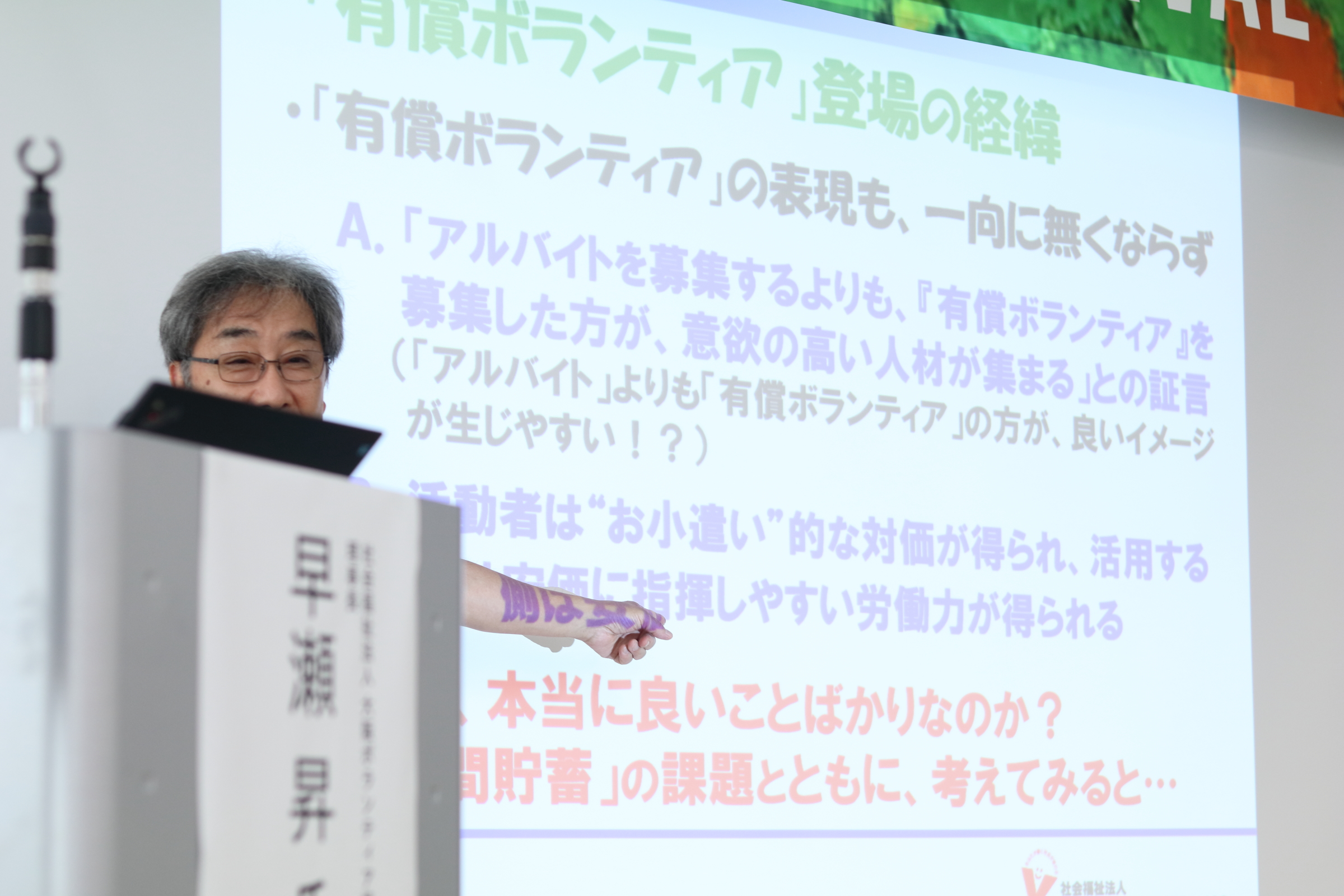

3. 「有償ボランティア」と「顧客化社会」への問い

早瀬氏は、「有償ボランティア」という表現が持つ問題点について警鐘を鳴らしました。この言葉が「ボランティア」の良いイメージを悪用・乱用し、活動の「主体性」を損なう危険性を指摘しています。実際、「有償ボランティア」として募集すると、アルバイトよりも意欲の高い人材が集まる傾向があります。しかしこれは、「実質は労働なのに低賃金で、指揮しやすい労働力」を生み出すことにつながりかねないと説明しました。

有償の活動については「市民活動」と表現すべきだと早瀬氏は提案し、「無償であること」には以下のような積極的な意味があることを強調しました。

- 仲間・同志の関係を築きやすい:金銭が絡むと、上下関係が生じやすくなります。

- 金銭的評価を避けられる:「価格づけ」による評価や比較をされることがありません。

- 金銭的対価に伴う拘束から自由:コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを気にすることなく、創造的な活動が可能です。

- 自己利益を超えた共感性の高い発信ができる:私欲がない行為だからこそ、高い発信力や共感力、調整力を発揮できます。

また、早瀬氏は現代社会における「顧客化社会」の問題点を指摘しました。行政が住民を「サービス産業の顧客」と見なすことで、市民は主体性を失い、社会課題の解決を行政に委ねる受動的な姿勢に陥りがちです。これは民主主義の本質である「みんなの課題はみんなで解決する」という原則から遠ざかることを意味します。

早瀬氏は、ボランティア活動こそが、人々が社会課題の「当事者」意識を高め、「自治」のまちをつくるための重要な手段であると訴えました。市民が課題を「第三者」として傍観するのではなく、「当事者」として自ら悩み、工夫し、解決に関わることで「自分事」として捉える市民活動の役割を強調しています。

4. 内発的な「やる気」を引き出すプログラム開発

早瀬氏は、「ボランティアポイント制度」のような外発的なインセンティブは、一時的な効果はあっても、内発的な意欲を削ぐ「アンダーマイニング効果」を引き起こす危険性を指摘しました。ポイントの上限に達すると活動が止まるなど、かえって参加意欲を妨げてしまうことがあると警鐘を鳴らしました。

重要なのは、ダニエル・ピンクが提唱する「モチベーション3.0」の概念に基づき、「自律性(自分で決められる)」「熟達(学び成長できる)」「目的(大きな目的につながれる)」という3つの要素を高めることです。

特に、活動プログラムの開発は、参加を促す上で不可欠です。早瀬氏は、阪神・淡路大震災での経験から、ボランティアが「被災地からの依頼がなくても、自ら被災地の役に立つプログラムを創出する」ことの重要性を学びました。例えば、「今空いているお店・お風呂情報」を調べる活動など、ボランティア自身が発案した創造的なプログラムが、被災地の支援に大きく貢献したのです。

また、参加へのハードルを取り除く工夫も求められます。これまでの「禁欲的なイメージ」や「継続のプレッシャー」を取り除き、誰もが「短期間で、選択肢を持って」参加できる機会を創出することが重要です。

講演中にあった「イベントの会場案内役のボランティアの意欲を高めるにはどうしたら良いか」という問いへの答えは、まさにこの理念を体現していました。早瀬氏は、「最初に参加者と出会い、第一印象を作り出す役割である」と活動の「意味づけ」を明確に伝えることの重要性を説きました。これは、活動の意義を深く理解することで、主体性が高まり、さらに創造的な工夫が生まれることを示唆しています。

5. 仲間づくりと「疲労と不信の悪循環」の克服

早瀬氏は、ボランティア活動における「自発性パラドクス」という課題に触れました。これは、熱心な人ほど「疲労と不信の悪循環」に陥りやすいというものです。休むと「ボランティアは当てにならない」と不信感を持たれ、トラブルの責任を自分で抱え込み、疲弊してしまうのです。この悪循環を断ち切るために、早瀬氏は「完璧主義を諦める」「抱え込まず、社会制度化を求める」「仲間を孤立させない」といった対策を挙げました。

そして、この問題を解決する上で最も重要なのが「仲間づくり」です。しかし、熱心なグループほど「みんなワンマン」になりやすく、異なる意見や活動スタイルを許容できずに仲間割れする傾向があることも指摘されました。

これを乗り越えるためには、「和して同ぜず(多様性を認め合う)」という考え方が不可欠です。人それぞれ異なる「やる気」や「関わり方」があることを理解し、受け入れることで、活動の裾野を広げることができます。リーダーには、自分自身の純粋な「好き」という気持ちを原動力とし、他者の多様な関わり方を「許容する」姿勢が求められます。

講演の最後に、早瀬氏は「長寿の最大のポイントは『つながり』」であると述べました。ボランティア活動のような多様なつながりが、人々の健康と幸福に不可欠であることを、科学的な調査データも引用して強調されました。

開催概要

- 日時:2025年9月7日(日)14:00~17:00

- 場所:福岡市NPO・ボランティア交流センター「あすみん」セミナールーム

- 福岡市中央区今泉1-19-22 天神クラス 4階

講師紹介

早瀬 昇 氏(はやせ のぼる)

- 社会福祉法人大阪ボランティア協会/理事長

- 認定特定非営利活動法人日本NPOセンター/顧問

- 認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会/理事・認定講師

1955年、大阪府生まれ。学生時代に交通遺児問題、地下鉄バリアフリー問題などに関わる市民活動に次々参加。78年に大阪ボランティア協会に就職。91年より事務局長。阪神・淡路大震災時には日本最初の災害ボランティアセンターを被災地に創設する。特定非営利活動促進法の制定や改正運動にも参画した。09年に退職し、2019年から理事長に就任。著書『「参加の力」が創る共生社会』(ミネルヴァ書房)、『寝ても覚めても市民活動論』(大阪ボランティア協会)ほか多数。

考察と展望

今回の早瀬昇氏による講演は、佐賀県におけるCSO(市民社会組織)推進活動にとって、非常に重要な示唆を与えてくれました。

当法人は、初代代表理事(現顧問)の川副知子が佐賀県と「県民協働の指針」づくりに取り組む中で、その必要性から設立されました。講演前のご挨拶では、早瀬氏が川副のことを覚えていてくださったという嬉しい出来事がありました。早瀬氏が「ボランティア元年」という言葉を切り開いたように、川副も佐賀で市民活動の理念と仕組みを築いてきました。その二人の経験が理念の上で深く共鳴していると改めて感じ、団体のルーツを再認識する機会となりました。

早瀬氏が講演中に述べられた「企業は顧客を作るのが使命だが、我々(市民活動)の最終的な成果は市民をつくること」という言葉は、私たちの活動の核心を突くものです。住民が行政サービスの「お客様」に留まることなく、地域課題を「自分事」として捉え、自ら解決に動く「当事者」としての「市民」を増やすことが不可欠です。私たちは、主体性を尊重する「対等な協働関係」を築くためのコーディネーションを一層強化していきます。

早瀬氏の講演は、ボランティア活動が単なる「手伝い」ではなく、社会をより良くするための「主体的な実践」であり、参加者自身の活力や成長にもつながる「参加の力」であると改めて確信させてくれるものでした。この学びを胸に、佐賀県の市民活動がさらに活発化し、市民一人ひとりが輝ける社会の実現に向けて、より一層尽力してまいります。

この貴重なご縁と学びに深く感謝いたします。

お問い合わせ先

特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構

(CSO経営支援事業部 オンラインCSO支援)

- 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

- TEL:080-4282-8061(事業部用携帯)

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:cso.sprt@min-nano.org

- Facebook:https://fb.com/sagacso/

- Instagram:https://instagram.com/sagacso/