2025年2月21日、佐賀県主催の『CSO次世代人材養成セミナー~繋がろう!長所も弱音も分かち合おう!~』において、当法人の副代表理事・秋山翔太郎が話題提供者として登壇しました。

秋山自身の学生時代からのNPO活動への取り組みや現場での経験をもとに、組織におけるリーダー継承のプロセス、組織運営における課題と取り組みを紹介しました。その後、テーブルトーク形式で活発な議論が交わされました。

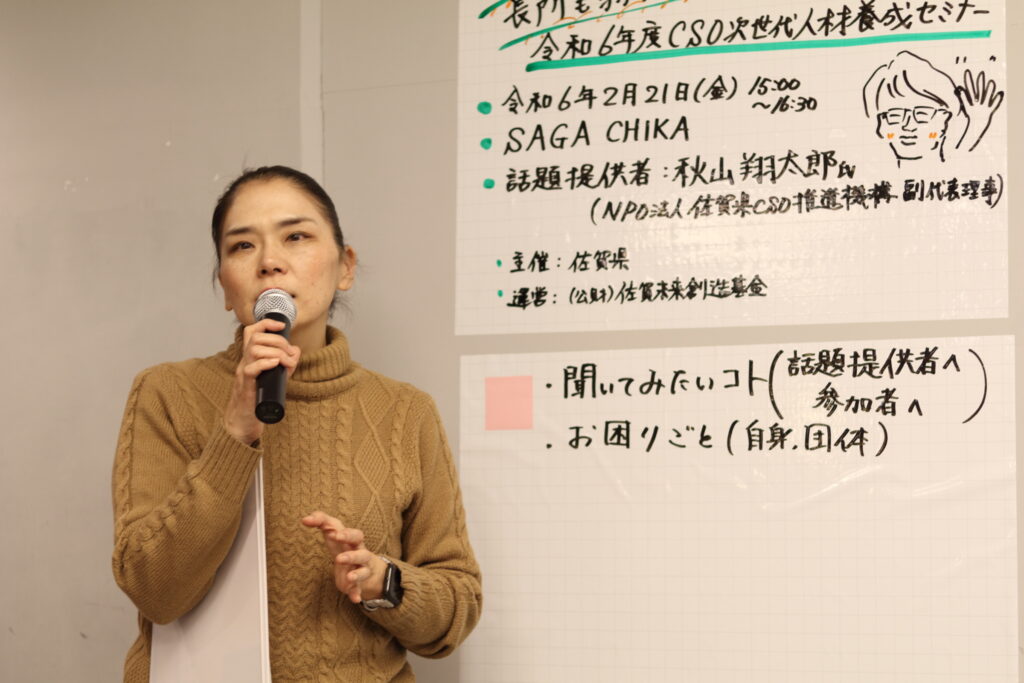

オープニング

佐賀県庁県民協働課の川﨑まり子課長は、講演会冒頭の挨拶で、学生時代からのNPO活動の実績や、現在の佐賀県CSO推進機構での市民活動支援、後進育成への取り組みが高く評価され、県内CSOが気軽にご相談いただける環境が整っていることを紹介されました。

続いて、ファシリテーターを務める公益財団法人佐賀未来創造基金の山本みずほ氏が、CSO次世代人材養成セミナーの意義について説明され、組織のリーダーや事務局長クラスの方々が孤立せず、悩みを共有しながら解決策を模索できる場を作ることの重要性を説かれました。特に、地元に根ざしたCSO間の学び合いを重視し、地域性を活かした密な連携と支援体制の構築を目指していることが明らかにされました。

講演:アルバイトから副代表理事、そして…

秋山の歩みと市民活動との出会い

秋山翔太郎は、佐賀大学在学中、2008年のバイク事故を契機に入院生活を経験し、その中で受講した講義や体験が大きな転機となりました。2009年には放置自転車の再活用を目指す学生環境活動団体「チャリさがさいせい」を立ち上げ、市民活動への第一歩を踏み出しました。

従来の部活動のようなヒエラルキーとは一線を画す、市民活動ならではの柔軟な組織運営に触れてもがく中で、IIHOE [人と組織と地球のための国際研究所]代表者の川北秀人氏から、「組織(Organization)」は本来「内臓(Organ)」と語源を一にするものであり、有機的なつながりをもとにお互いが補い、支え合うものであることを学びました。

この経験が市民活動キャリアの出発点であり、これが市民活動への情熱の原点となりました。

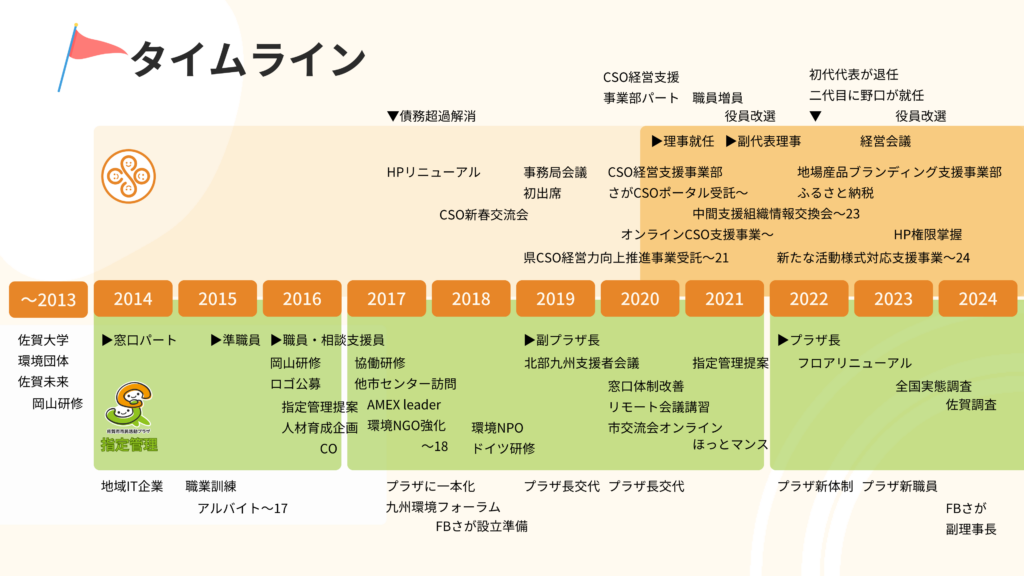

さらに、2014年4月、佐賀市市民活動プラザの当時のプラザ長から「あなたはこの業界に必要な人だからここで働いてみない?」との呼びかけを受け、市民活動支援拠点でアルバイトとして勤務を開始。また、複数回にわたり参加した岡山での中間支援組織による合同研修を通じ、中間支援の概念を学んだことが、その後の活動に大きな影響を与えました。

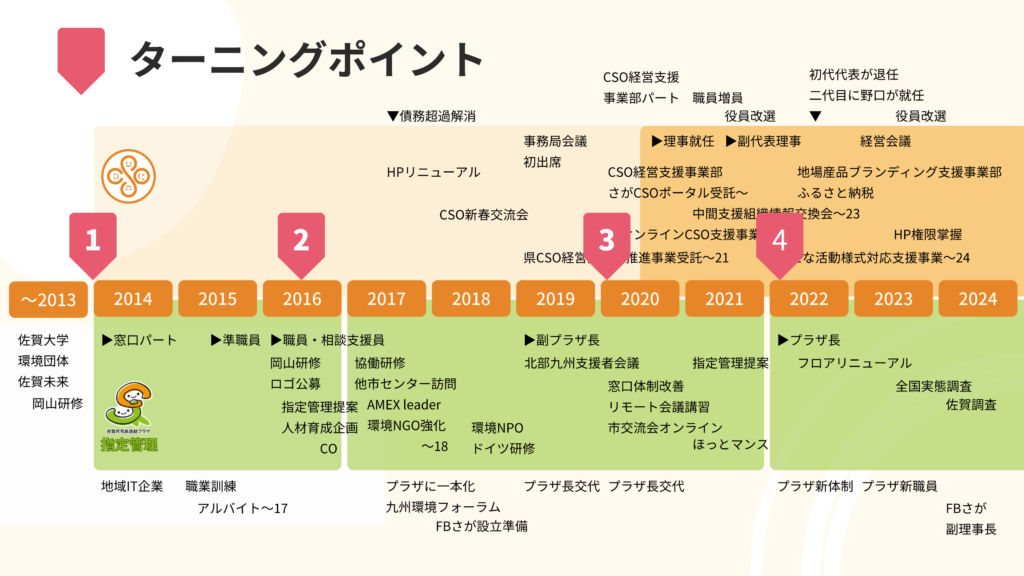

推進機構での役職変遷と組織改革

2016年よりプラザの職員・相談支援員として業務に従事するようになり、プラザのロゴマーク公募など、プラザのブランディングに注力し、市民活動支援を模索しました。そのような中、当時の代表理事(現顧問)である川副知子と、中間支援組織たる佐賀県CSO推進機構としての在り方について継続的に議論を重ねました。2020年、佐賀県CSO推進機構の理事就任を打診されて当初は躊躇したものの、「これまでの市民活動の立ち上げ経験がある」と「ハキハキ物が言える」という点が評価され、その年の9月に就任するに至りました。

その後、秋山は副代表理事、プラザ長としての役職を担いながら、合意形成プロセスの改善や経営会議を通じた情報共有・意思決定体制の整備、さらには職員が働きやすい環境づくりに注力。最年少の理事として組織改革に取り組む際の軋轢や課題に直面しながらも、粘り強く改革を進めました。

20周年に向けた取り組みと展望

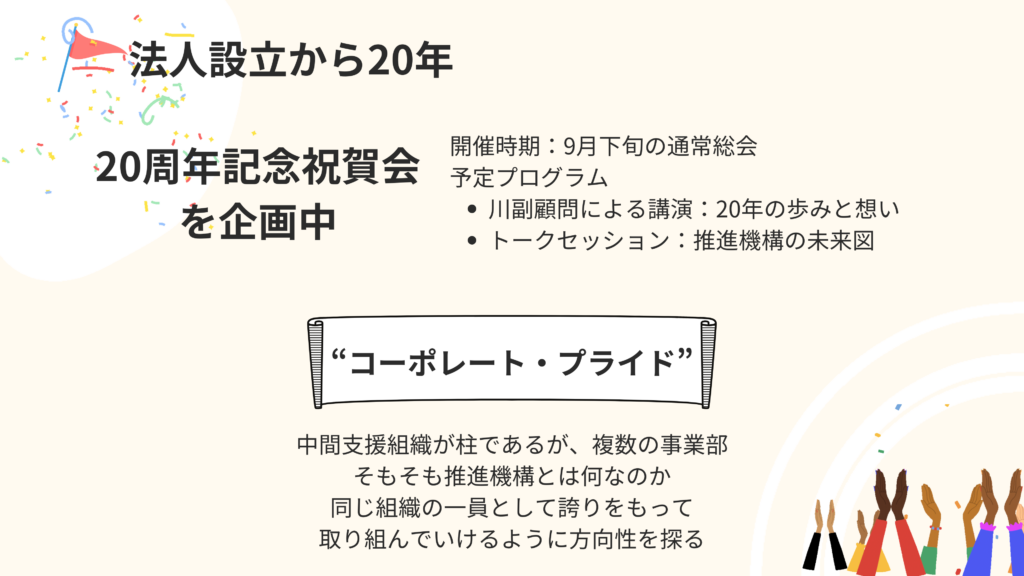

佐賀県CSO推進機構は、2025年10月にNPO法人設立から20年の節目を迎えます。これを機に、組織の存在意義を見直し、次世代へと引き継ぐための基盤を整える ことを大きなテーマとしています。

組織の歴史と発展

推進機構は、健康づくり支援や診療情報連携システムなど、幅広い分野での事業を展開してきました。定款の目的は一貫しているものの、事業の拡大過程で生じた多様性と統一性のバランスが課題となっています。

20周年に向けた組織の方向性

次回の総会では役員改選が予定されており、併せて20周年記念祝賀会を企画しています。20年の歩みと想いを述べる講話や若手メンバーと共に未来図をテーマとしたトークセッションを検討し、組織の存在意義を見つめ直しながら、次世代へと継承するための基盤づくりを進めていきます。

組織文化の再構築

「コーポレート・プライドの醸成」 を重要視しています。各事業部の職員が、それぞれの活動に誇りを持ちつつ、推進機構全体の一員であることを意識できる環境づくりを目指しています。

未来への展望

組織の持続可能な成長のため、多様な人材が共存し、柔軟性と継続性を備えた組織運営を目指しています。

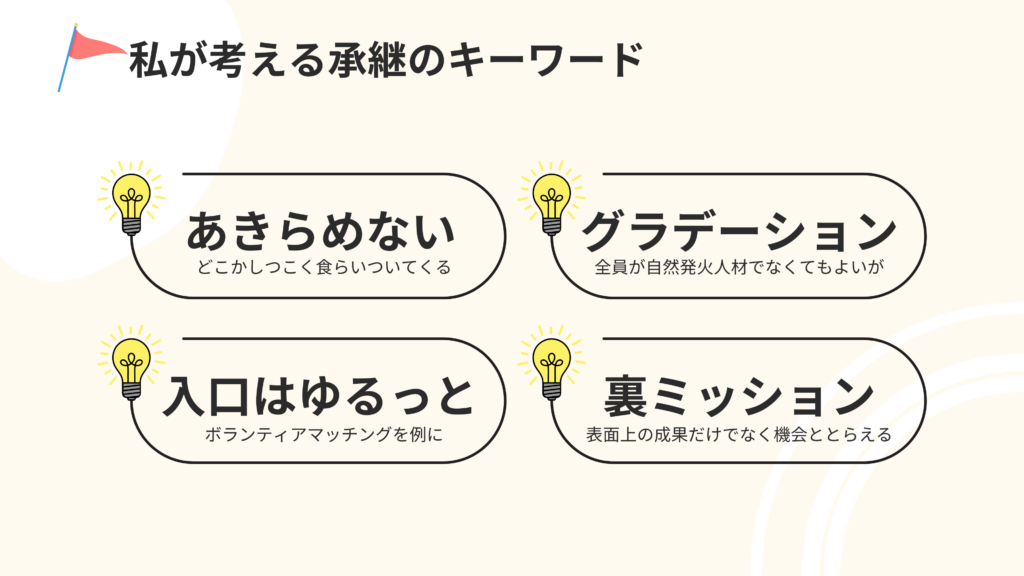

これまでを振り返る4つのキーワード

組織の持続可能性を支えるキーワードとして、これまでの経緯を振り返って「あきらめない」「グラデーション」「入口はゆるっと」「裏ミッション」の4つを示しました。

1. あきらめない – 信念を持ち、粘り強く関わる

組織運営においては、困難に直面しても「食らいついていく」姿勢が不可欠です。秋山は、他の組織からのオファーがある中でも、現職で果たすべき役割に固執し、信念を持ち続けています。長期的な視点で関わることで、組織の発展に寄与するとのことです。

2. グラデーション – 多様な人材が共存できる組織づくり

すべての人がすぐに主体的に行動するわけではありません。組織内には、「自燃性=自己発火」(すぐに行動を起こす人)、「可燃性」(きっかけがあれば行動する人)、「不燃性」(慎重に見守る人)といった多様な性質の人材が存在します。各々に適した役割を与えることで、柔軟性と多様性を尊重し、持続可能な運営が実現されます。

3. 入口はゆるっと – 参加のハードルを下げる

組織への最初の一歩は、負担の少ない形で踏み出せる仕組みが必要です。「ゆるっとボランティア」のように、1時間程度のラベル貼りなど、軽い作業から参加を促すことで、新しい人材の受け入れがスムーズになります。最初は小さな関わりだった人が、少しずつ活動を深め、最終的に重要な役割を担うようになることが期待できます。

4. 裏ミッション – 人材育成を意識した仕掛けづくり

表向きの目的に加え、「次の担い手を育てる」という裏の目的を常に持つことが大切です。セミナーや研修を単なる学びの場にとどめず、「参加者を次のステップへ導く場」として設計することで、持続的な人材確保につながります。実際、研修参加者がその後アルバイトや職員として成長する事例もあり、意図的な仕掛けが組織の継続的な発展に寄与しています。

これらのキーワードは、組織の持続可能な成長を支えるための重要な指針として、今後の運営に活かされることが期待されます。

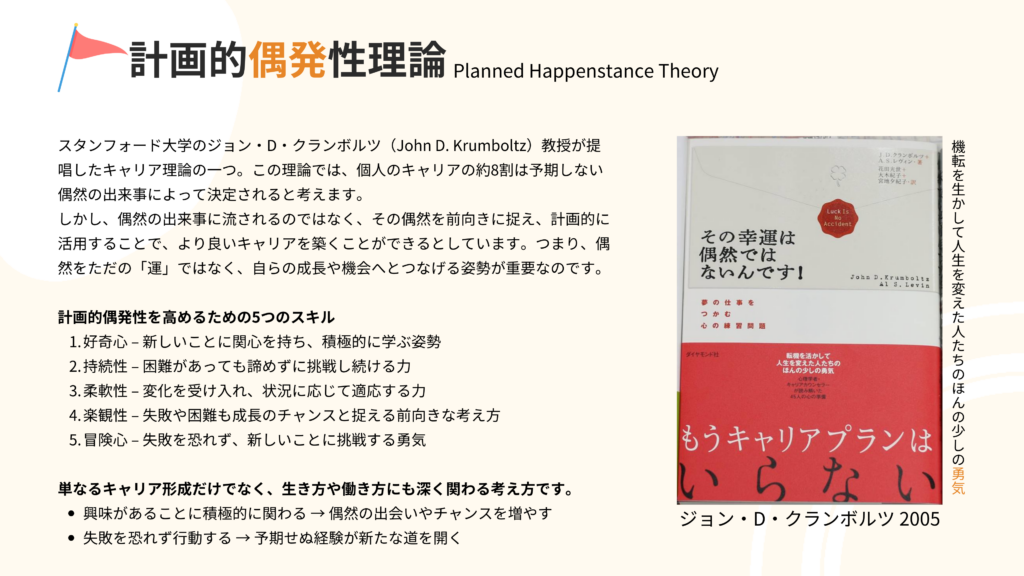

人材育成の理論と実践的アプローチ

講演では、人材育成の理論と実践的アプローチとして、講演ではスタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授が提唱した「計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)」を取り上げました。この理論は、偶然の出会いや予期せぬ経験を単なる「運」として受け止めるのではなく、それを積極的に活用する姿勢が重要であると説いています。

偶然の機会を活かすためには、好奇心・持続性・柔軟性・楽観性・冒険心の5つのスキルが必要であり、これらは個人のキャリア形成だけでなく、生き方や働き方全般にも影響を与えると説明しました。

また、秋山はこの理論について、次のように述べています。

- 理論の基本的な概念

人生の目標や職業を成し遂げる人は約2割程度であり、残りの8割は偶然の出会いやアクシデントによって人生が形成される。 - 理論を成功に導く5つの重要な心構え

- 好奇心 – 新しいことに関心を持ち、積極的に学ぶ姿勢

- 持続性 – 困難があっても諦めずに挑戦し続ける力

- 柔軟性 – 変化を受け入れ、状況に応じて適応する力

- 楽観性 – 失敗や困難も成長のチャンスと捉える前向きな考え方

- 冒険心 – 失敗を恐れず、新しいことに挑戦する勇気

- 自身の経験との関連

元々は機械システム工学科で技術職を目指していたが、予期せぬバイク事故と入院中の出会いや経験により現在の市民活動の道に進むことになった。 - 理論の意義

- 人生の中で起こる偶然の出来事を前向きに捉え、新たな可能性にオープンでいることが重要。

- 多様な経験を積みながら成長する姿勢が、個人や組織の発展につながる。

秋山は、自身のキャリアを振り返りながら、計画的偶発性理論を実践することで、柔軟性と開かれた姿勢が組織や個人の成長に欠かせない要素であることを強調しました。

質疑応答のハイライト

Q: ボランティアのコミット度を向上させるために

秋山は、学生団体での経験を手掛かりに、「ゆるっとボランティア」などで携わってくれているボランティアや学生インターンに対しても名刺を作成し、何かしらの役割を持った肩書きを与えることで、運営の一員としての自覚を促す手法について説明。これにより、単なる参加から積極的なメンバーへと段階を踏んで成長させられるのではないかと提案しました。

Q: 組織のブランディングへの取り組み

ホームページや情報発信を通じて組織の活動内容を可視化することが重要。佐賀県CSO推進機構では20周年を契機に、過去の活動報告書の整理とともに「何をしている組織なのか」を明確に伝え、佐賀の魅力を生かした企画発信に力を注いでいることを伝えました。

参加者の気づき

段階的な成長の重要性

急なステップアップは避け、さまざまな役割を経験しながら着実に成長することが望ましいという意見が寄せられました。代表者の選出においても、急速な昇進ではなく、明確に分かれた複数の役割を設けることで、段階的な成長を促す仕組みが評価されました。

ライトなボランティア活動の有効性

ラベル貼りなどの軽い参加から始められるボランティア活動が、参加のハードルを下げ、自然に組織の一員として成長するきっかけとなるとのご意見がありました。

研修参加者のキャリアパス

研修参加者を単なる受講者に留めるのではなく、協力的な参加者には受付などの別の役割に成長していただくことで、さらなるキャリアパスが開かれる可能性があると示唆されました。

自己発火型だけでなく共存の重要性

自発的に行動する人材(自己発火型)だけでなく、互いに共存し、支え合う姿勢の大切さについても、多くの参加者から共感の声が上がりました。

CSOのブランディングの評価

組織としてのブランディングが十分に行われている点が高く評価されました。

クロージングメッセージ

佐賀未来創造基金の山田健一郎理事長は、秋山翔太郎のこれまでの歩みと市民活動での役割を振り返りながら、組織の未来への継承について次のように述べられました。

秋山さんとは長い付き合いがあり、学生時代からの活動を共に見守ってまいりました。秋山さんは、実践を重ねながら、ライブスケジュールの中で着実に成長されており、世代交代が急激なものではなく、各自が段階を踏んで役割を担っていくことが大切だと実感しております。

創設者が一生涯すべてを引き継ぐことは難しいですが、組織の思いを継いでくれる人材がいることは非常にありがたく、また必要なことです。企業においても同様、縦の部分が難しい局面は、横の連携や協力によって補えると考えております。

本日はお忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございました。これからも皆様と連携しながら、しっかりと話し合い、組織の未来を築いていきたいと思います。

まとめ

秋山翔太郎の講演では、次世代リーダーの育成や組織の持続的発展について、これまでの経験を交えながら語られました。セミナーを通じて、参加者の皆さまが自身の組織運営や人材育成について改めて考える機会となったのではないでしょうか。

佐賀県CSO推進機構は、今後も市民活動のデジタル支援、ネットワーク構築、地域連携の強化に努め、より充実した市民社会の実現に向けた取り組みを継続してまいります。

講師プロフィール

秋山 翔太郎(あきやま しょうたろう)

- 特定非営利活動法人 佐賀県CSO推進機構/副代表理事

- 佐賀市市民活動プラザ事業部/プラザ長

- CSO経営支援事業部/統括

- 地場産品ブランディング支援事業部/統括

- 佐賀市社会教育委員

- 佐賀市スマートサイトシティ推進協議会

- 大牟田市市民活動補助事業審査会/会長~2025.6

- 特定非営利活動法人フードバンクさが/副理事長

1986年福岡市生まれ。2004年佐賀大学へ進学。2009年在学中、放置自転車の再生活用を行う環境団体を創設。CSO活動のきっかけとなる。その後、市民コミュニティ財団や地域IT企業を経て、2014年に佐賀県CSO推進機構に入職、2022年より佐賀市市民活動プラザ プラザ長を務める。年間70件以上の団体設立、資金調達や協働に関する助言、組織力強化のための研修企画立案の他、行政や団体のオンライン配信を支援する。

お問い合わせ先

特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構 CSO経営支援事業部

- 〒840-0826 佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7階

- TEL:080-4282-8061(事業用携帯・岡野)

- FAX:0952-40-2011

- E-mail:cso.sprt@gmail.com

- Facebook:https://fb.com/sagacso/

- Instagram:https://instagram.com/sagacso/