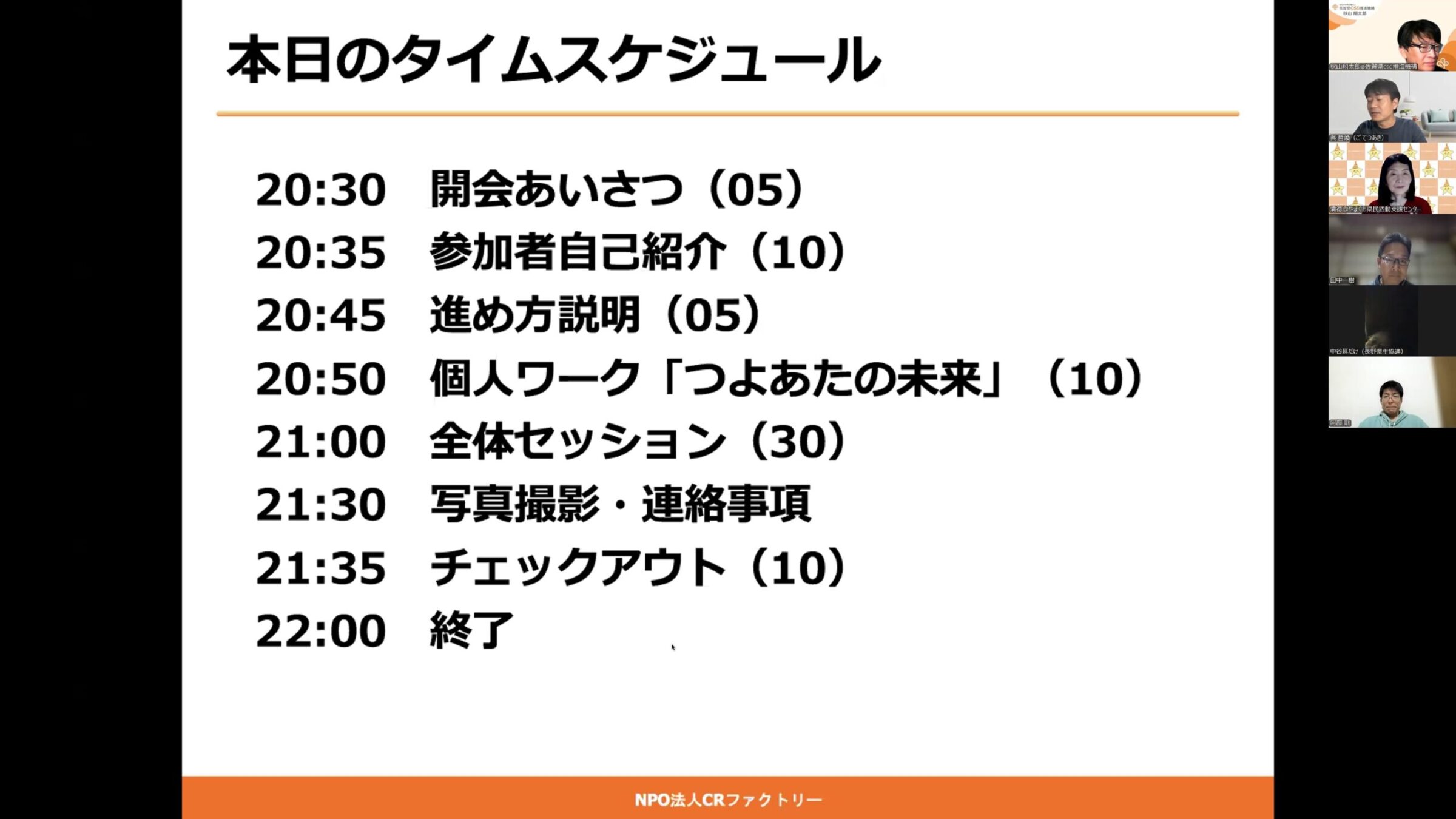

2025年11月28日(金)、「強くあたたかい組織・コミュニティづくりの全国アライアンス(通称:つよあたアライアンス)」による「つよあた未来会議~これからの中間支援ネットワークの未来を考える~」がオンラインZoomで開催されました。

千葉県、東京都、長野県、山口県、そして佐賀県の5都県から計9名の中間支援組織スタッフが集いました。佐賀県CSO推進機構からは3名(秋山・羽良・岡野)が参加し、これからのネットワークのあり方について熱い議論を交わしました。

開催概要

つよあたアライアンスの現在地

2021年に有志によってスタートした「つよあたアライアンス」も、活動開始から5年目を迎えました。

当初は小さな集まりでしたが、ご縁がご縁を呼び、現在では日本全国各地の中間支援組織やNPO団体が参加するネットワークへと成長しています。

「ゆるやか」でありながらも、地域や社会を良くしたいという「意欲」と、確かな支援スキルを持つ「能力」のあるメンバーが集まっている点が大きな特徴です。

未来会議の趣旨

参加する地域・団体・メンバーが増え、ネットワークとしての厚みが増してきた今だからこそ、改めて「これからのつよあたアライアンス」および「これからの中間支援ネットワーク」のあり方について、参加者全員で車座になって議論するために今回の「未来会議」が企画されました。

第9回:2025年9月5日

第10回:2025年11月7日

当日掲げられた「問い」

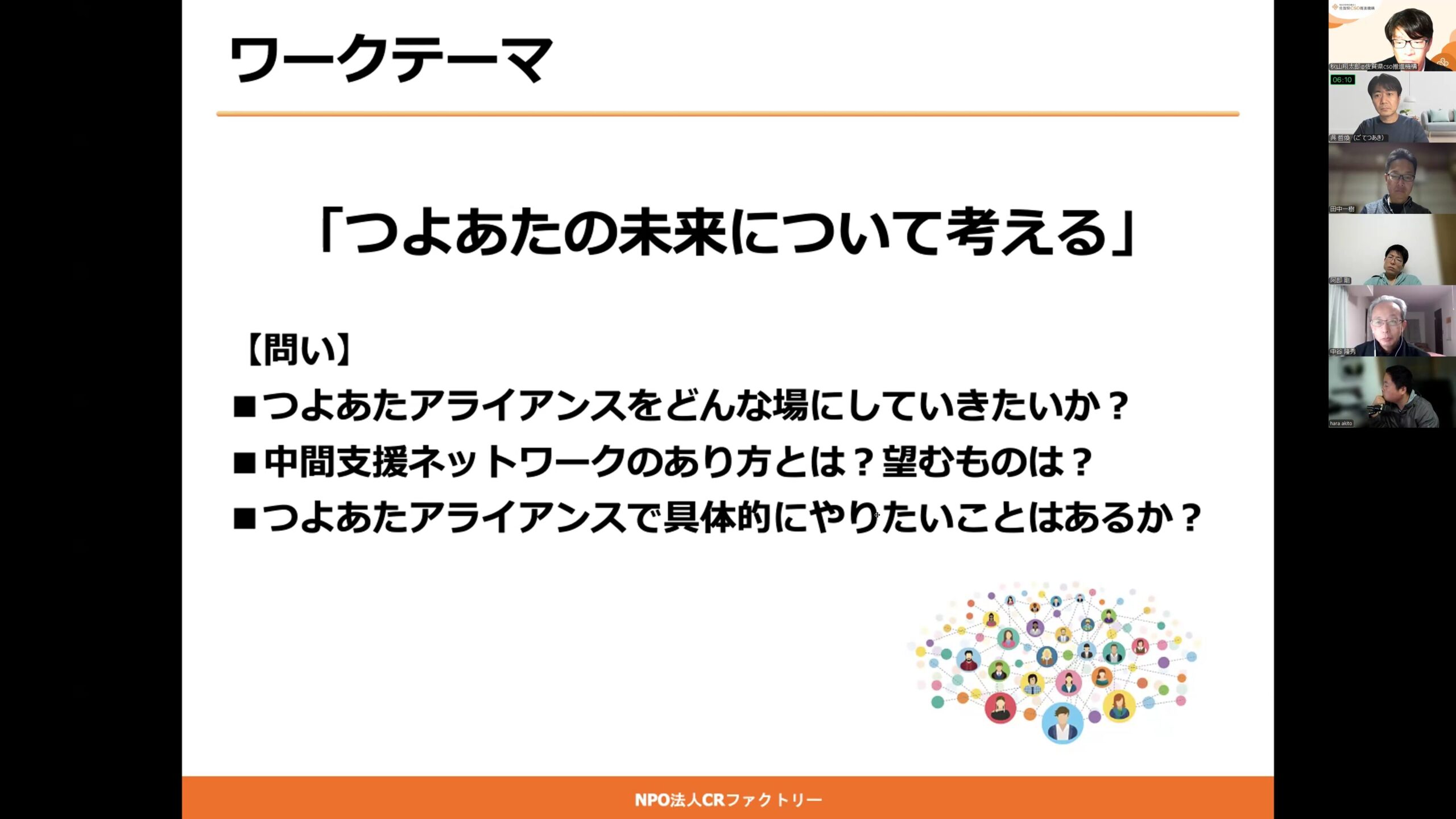

ワークショップでは、以下の3つの問いを軸に、個人ワーク(Googleスライドへの記入)と全体共有が行われました。

- つよあたアライアンスをどんな場にしていきたいか?

- 中間支援ネットワークのあり方とは?望むものは?

- つよあたアライアンスで具体的にやりたいことはあるか?

会議の様子と主なディスカッション

当日は夜の時間帯ということもあり、リラックスした雰囲気で進行しました。チェックインでは、入浴後や部屋着で参加するメンバーもいるなど、このアライアンス特有の「心理的安全性」の高さが垣間見えるスタートとなりました。

ワークシートの共有と全体の対話を通じて、議論は「機能的な強さ」と「人間的なあたたかさ」の両面を行き来しながら深まっていきました。主な論点は以下の5つです。

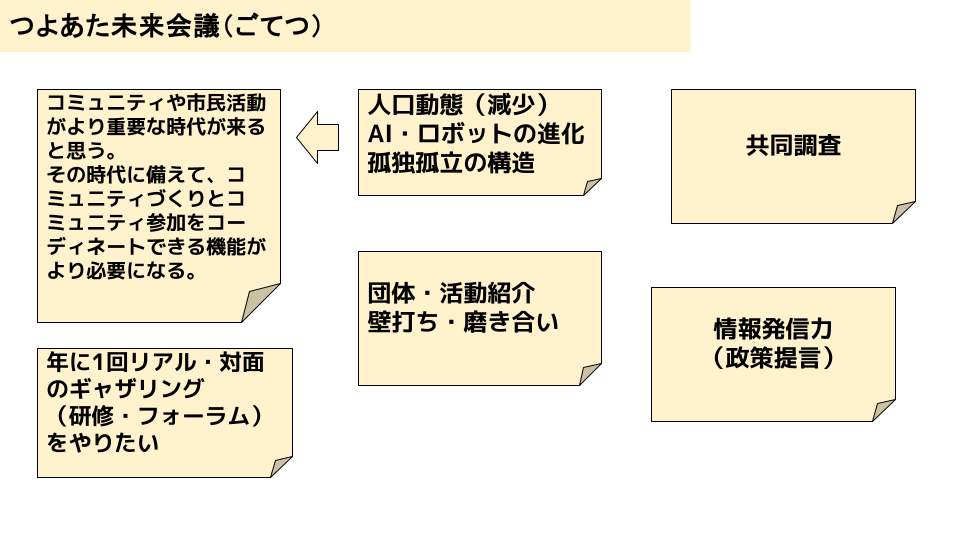

1. 時代に備える「共同調査・政策提言」

社会構造の変化を見据えたマクロ視点

議論の口火を切る形で、運営コアメンバーのごてつ氏(=呉 哲煥 氏)から、人口減少やAI・ロボットの進化、孤独・孤立といった社会構造の大きな変化を見据えた視点が提示されました。

コミュニティや市民活動の重要性が増すこれからの時代に備え、それらをコーディネートする機能を高める必要性が語られました。

スケールメリットを活かした発信力

単独の組織ではリソース的に難しい「共同調査」や、社会への「情報発信(政策提言)」を、ネットワークのスケールメリットを活かして行っていくべきではないかという提案がなされました。

現場の実感値だけでなく、データに基づいた発信を行うことで、中間支援機能の社会的認知を高める狙いがあります。

2. 実務を進化させる「AI活用と相互研鑽」

テクノロジー:事業報告書のAI分析

現場の実務強化については、当法人の羽良より、「市民活動センターのためのAI学習会」や、各団体の事業報告書や公開情報をAI(Google NotebookLM等)に読み込ませて分析・比較する「見比べ会」のアイデアが出されました。

AIを活用することで、膨大な資料から地域の傾向や他団体の強みを効率的に抽出し、支援の質を高める可能性が共有されました。

人知の融合:互助的な持ち回り研修

一方で、属人化しがちなスキルを共有する仕組みも求められています。

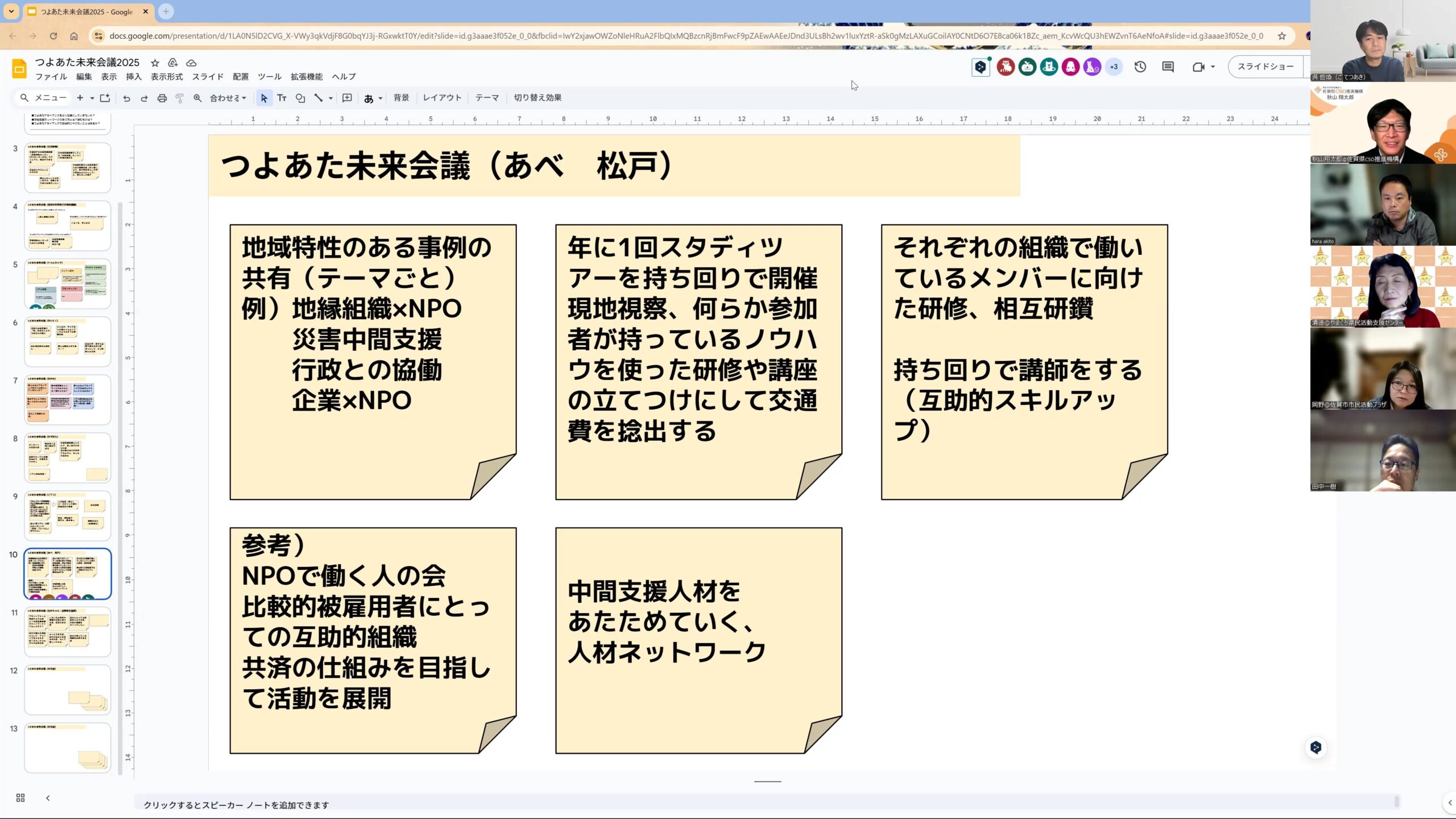

千葉県松戸市のべっち氏(=阿部 剛 氏)からは、「NPOで働く人の会」の共済的な仕組みを参考に、各組織のスタッフが得意分野を持ち寄って講師を務める「相互研修(持ち回り講師)」が提案されるなど、最新技術と互助的な学び合いを掛け合わせる方向性が示されました。

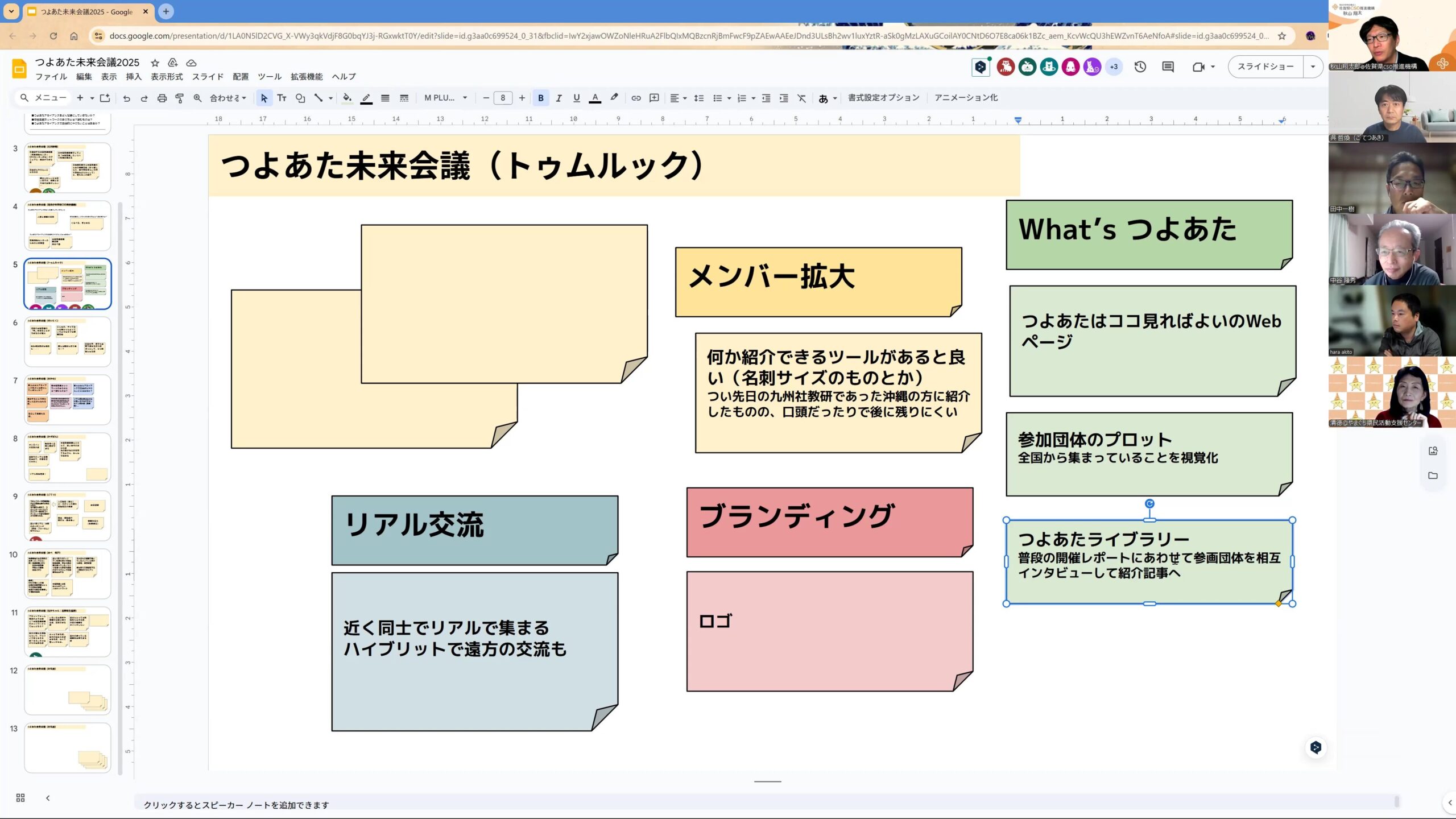

3. ネットワークの「可視化・ブランディング」

「つよあた」ブランドの確立

活動が全国に広がる中で、「つよあたアライアンスとは何か」を外部に説明しやすくするためのツール整備についても議論が及びました。

当法人の秋山は、ロゴマークやWebページ、名刺サイズ紹介カードなど、対外的な説明コストを下げるためのブランディング・ツールの必要性を提案しました。

「誰が・どこにいるか」の地図化

さらに、「参加団体のプロット(地図化)」の具体的なアイデアも提案しました。全国のどこに、どんな強みを持ったメンバーがいるかを可視化することで、地域を超えた相談(視察先の検討や広域事業の連携、移住者の紹介など)がスムーズになります。

「顔の見える関係」をシステムとして可視化することで、連携のハードルを下げる狙いです。

4. 熱量を共有する「リアル交流・視察」

視察と言う名の「大人の遠足」

オンラインの利便性を活かしつつも、やはり「リアルで会う」ことの価値は再認識されました。

運営コアメンバーで千葉県松戸市のさき氏からは、「視察と言う名の遠足」というキーワードが出されました。

単なる観光や表敬訪問ではなく、同じ志を持つ仲間として現地を訪れることへの渇望が語られました。

現場のノウハウ共有と「取説」づくり

この「遠足」は、楽しむだけでなく学びの場でもあります。

現地の中間支援センターを訪問し、その地域で機能している「中間支援組織のマニュアル・取説」を共有し合うこと、そして夜は膝を突き合わせて語り合うこと。そうした熱量の高い交流こそが、明日からの活動のエネルギーになると多くの参加者が賛同しました。

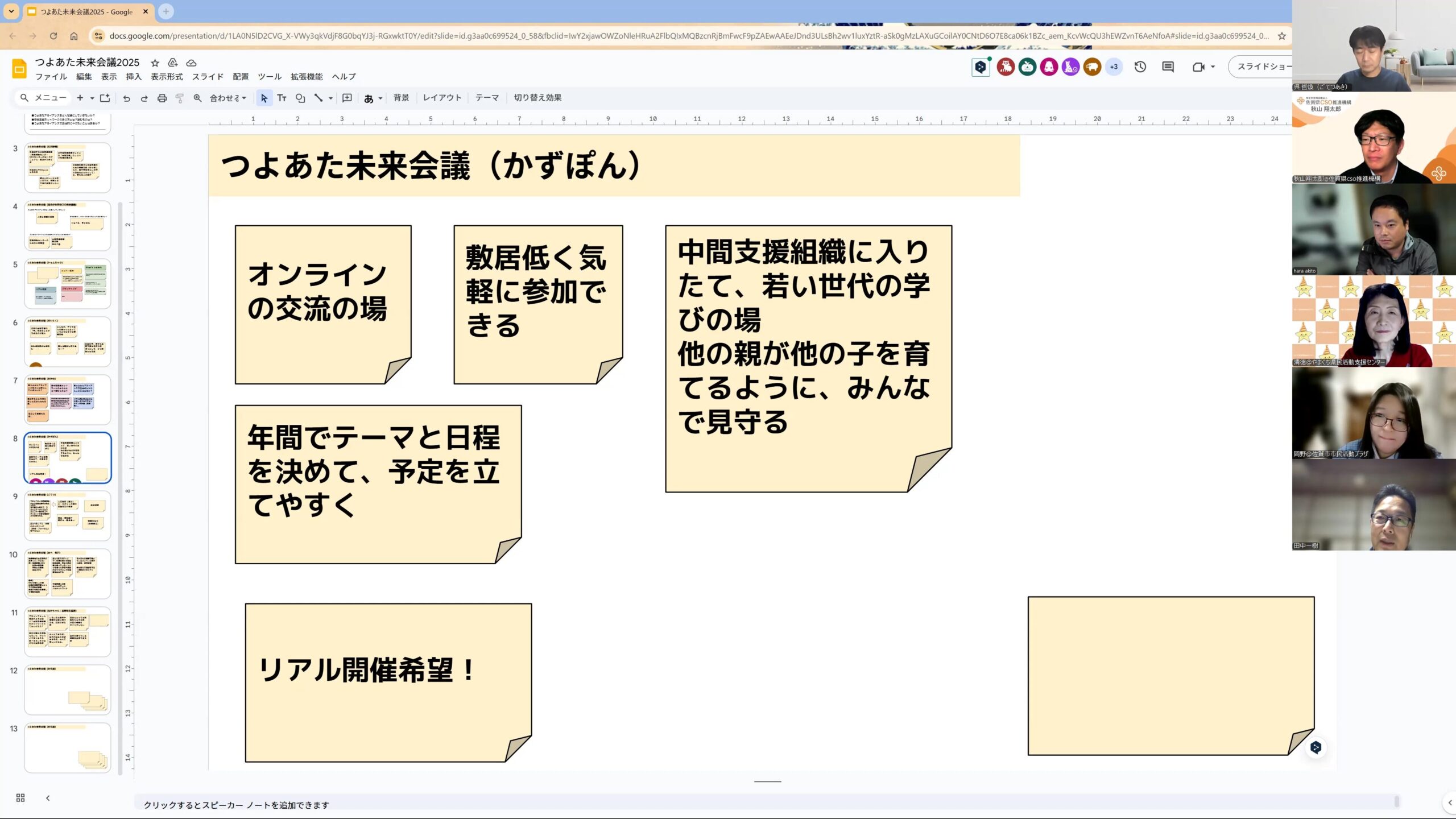

5. 孤立を防ぐ「心理的安全性・共感」

「親」のような眼差しでのメンタリング

最後に確認されたのは、ネットワークの根底にある「あたたかさ」の重要性です。

運営コアメンバーで長野県長野市のかずぽん氏からは、入職したばかりの若手スタッフを「他の親が他の子を育てるように、みんなで見守る」といった、組織を超えたメンター的機能への期待が語られました。

自団体だけでは抱えきれない育成の悩みを、ネットワーク全体でカバーし合う発想です。

安心して「本音」を語り合える場

また、当法人の岡野からは、中間支援特有の難しさ(黒衣としての葛藤や板挟み)を抱えるスタッフにとって、「安心して本音を語れる場」「『わかる~』と共感し合える場」が必要であるという意見が出されました。

機能的な連携だけでなく、情緒的な支え合いがこのアライアンスの求心力であることが再確認されました。

結びに

今回の未来会議を通じて、AIを活用した最先端のノウハウ共有や共同調査といった「機能的価値」から、日々の活動における悩みや葛藤の共有といった「情緒的価値」まで、中間支援ネットワークにはその両輪が求められていることが改めて浮き彫りになりました。

佐賀県CSO推進機構は、この「つよあたアライアンス」で得た全国の先進事例やネットワークを、佐賀県内の市民活動支援の現場へと還元し、より強くあたたかい地域づくりに貢献してまいります。

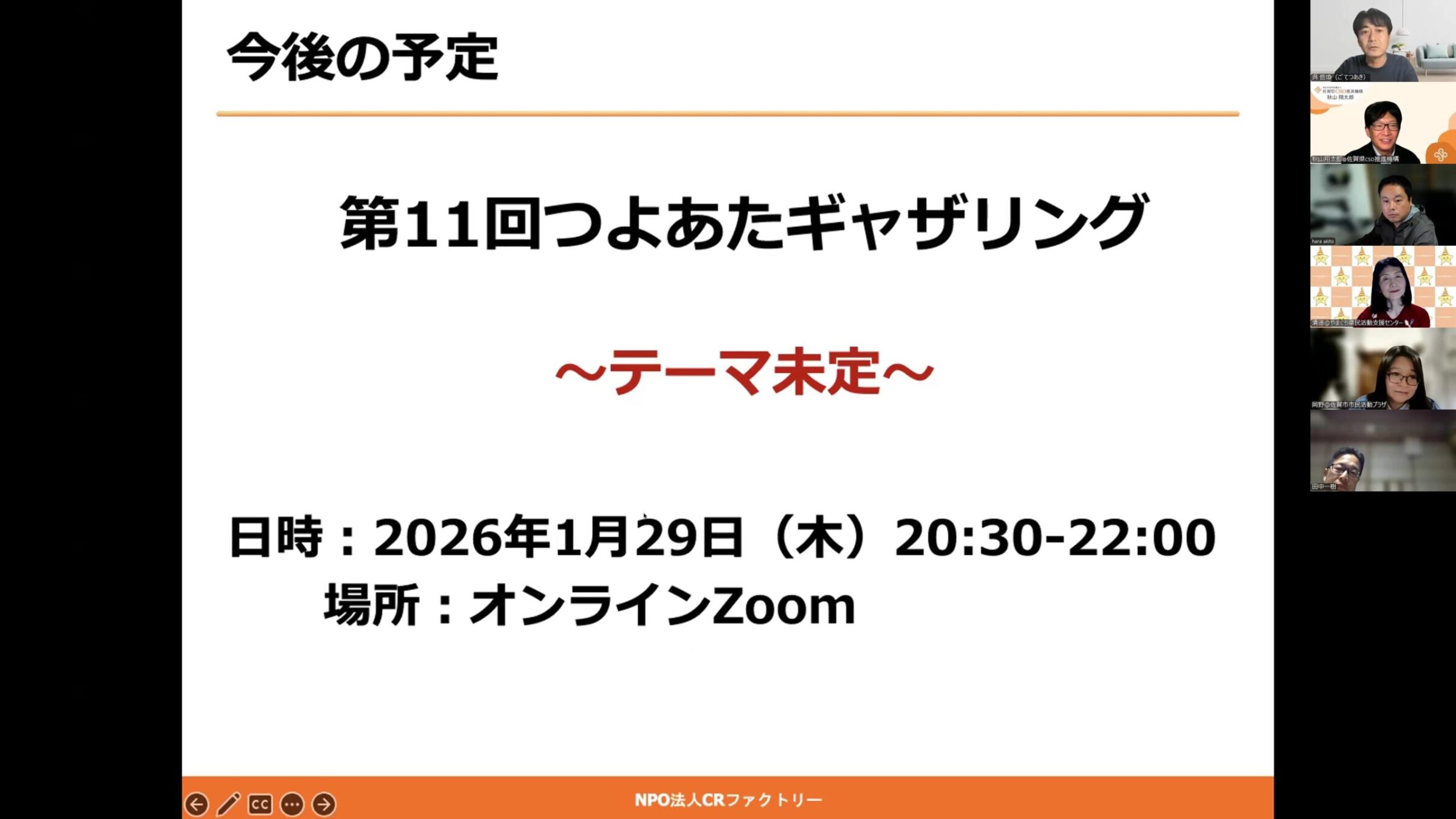

次回開催のお知らせ

第11回つよあたギャザリングは、2026年1月29日(木)に開催されます。テーマやゲストは、今回の「つよあた未来会議」で出されたアイデアをもとに検討されますので、楽しみにお待ちください。

第11回つよあたギャザリング(※テーマ未定)

- 日時:2026年1月29日(木)20:30~22:00(開場:20:25)

- 場所:オンラインZoom※完全オンライン開催

- 対象:中間支援組織に所属されている方

- 費用:無料

- 参加方法:申込みフォームよりお申し込みください。テーマが決まり次第、情報を更新してお知らせいたします。

お問い合わせ先・運営体制

つよあたアライアンス

- E-mail:tsuyoata@gmail.com

運営コアメンバー

- ごてつ(NPO法人CRファクトリー)

- かずぽん(認定NPO法人エリアネット)

- さき(特定非営利活動法人まつどNPO協議会)

- おかの(特定非営利活動法人佐賀県CSO推進機構)

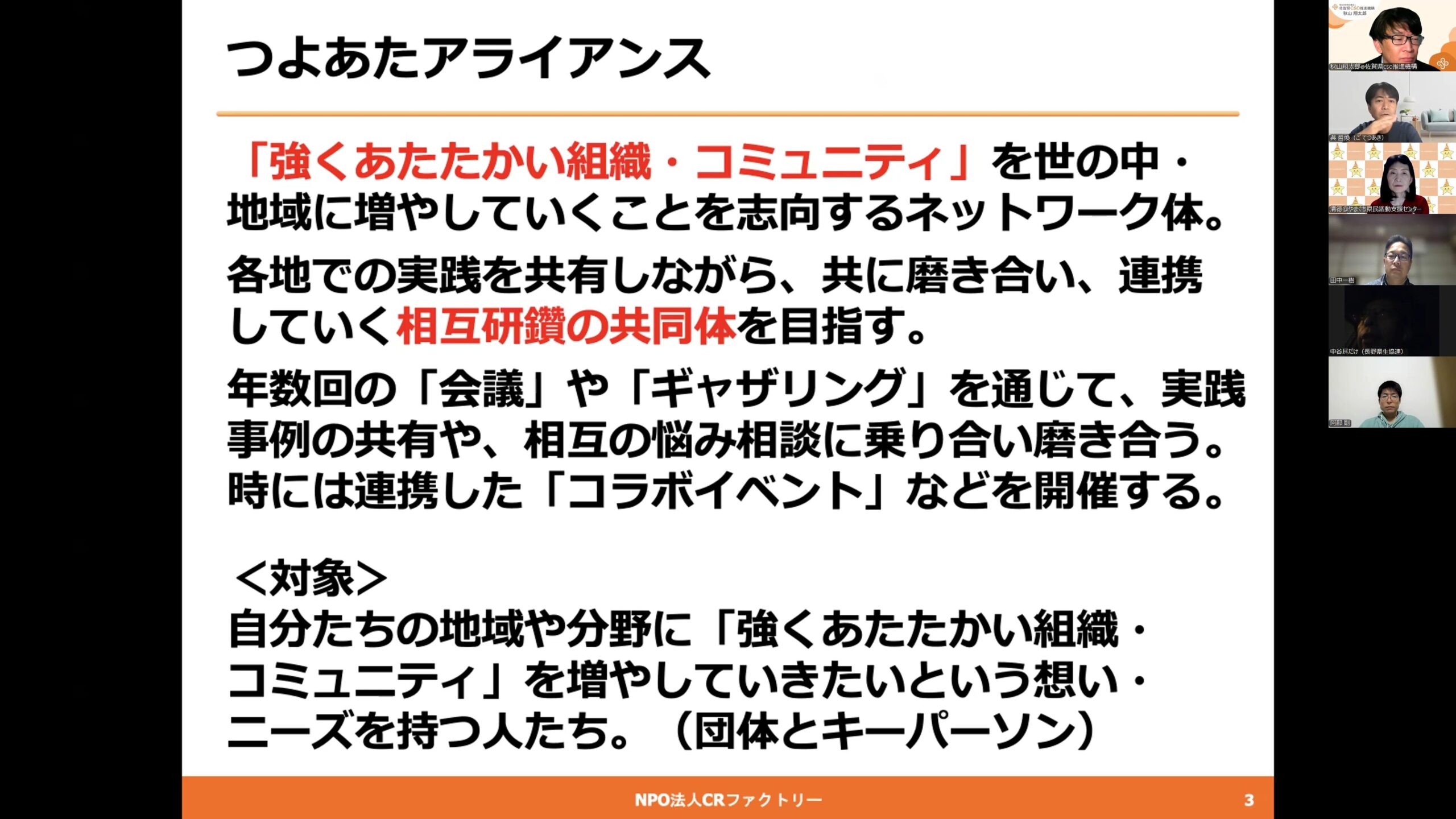

つよあたアライアンス

「強くあたたかい組織・コミュニティづくりの全国アライアンス」の略称で、『強くあたたかい市民活動・コミュニティ』を社会や地域に増やしていくことを志向するネットワーク体です。各地での実践を共有しながら、共に磨き合い、連携していく相互研鑽の共同体を目指しています。

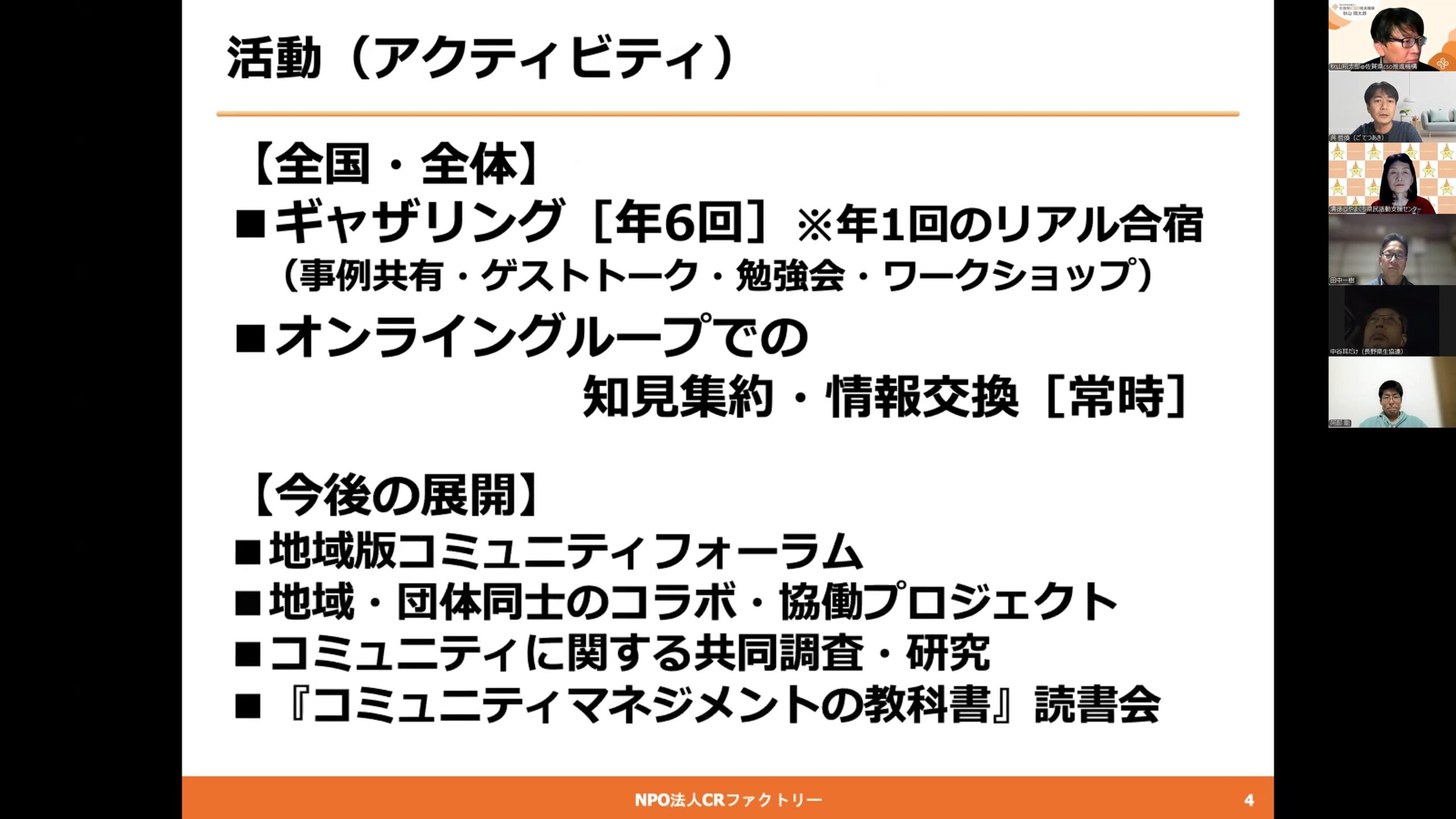

「ギャザリングイベント」を概ね奇数月に開催しており、全国各地の事例や知見を学び、悩みや課題を共有し、仲間ができることが期待されます。

当法人の関わり

佐賀県CSO推進機構は「つよあたアライアンス」の運営コアメンバーとして、『強くあたたかい市民活動・コミュニティ』を社会や地域に増やしていくことを目的として活動しています。

「つよあたアライアンス」にご賛同いただける九州圏内の中間支援組織の方は、または「つよあたギャザリング」に参加してみたい方は、当法人までお気軽にお問い合わせください。